構(gòu)建中國音樂理論話語體系的自信心

構(gòu)建中國音樂理論話語體系的自信心

對中國傳統(tǒng)音樂理論的自省意識

雅樂在中國有怎樣的意義?何以學界推崇周代雅樂,對后世雅樂“不屑”?后世何以不斷創(chuàng)修雅樂,保持樂的純正與尊貴?數(shù)千年間國家禮樂對其他類型儀式用樂不斷豐富,何以對雅樂堅守?諸多問題都值得學界深思。禮樂為中華用樂兩條主導脈絡之一,沒有了“本土坐標”,在很大程度上是沒有文化自信的具體表現(xiàn)。

我們應從梳理中國音樂文化傳統(tǒng)中去迎接自信的回歸。深挖中國樂文化傳統(tǒng)的深層內(nèi)涵,總結(jié)中國音樂的歷史發(fā)展軌跡,辨析中國音樂創(chuàng)作的基本規(guī)律。趙元任《新詩歌集》序之“國樂跟西樂”有云:“要比較中西音樂的異同,得要辨清楚哪一部分是不同的不同,哪一部分是不及的不同。”只有在把握這兩種不同的前提下方可進一步借鑒和汲取,若在不認知自我的情狀下前行,會隨波逐流,迷失自我,難說有什么文化自信。

歷史上不同階段多種非中原文化的融入,為中國音樂增添豐富性內(nèi)涵。漢唐間西域音樂文化“潤物細無聲”融入,在“體用”問題上無正面沖突。然而西方音樂進入則呈另一種樣貌。西方音樂入中土一是在大城市駐足,形成規(guī)模對周邊造成影響;二是從音樂教育領域介入,從中小學乃至大學全面推進;三是以宗教入口,涵蓋偏遠少數(shù)民族區(qū)域。以上傳播途徑以音樂教育為甚,從外來音樂家到中國留學歸來的一群;從學堂樂歌普及性音樂教育到大學專業(yè)音樂教育,經(jīng)歷數(shù)十年傳播,以城市為中心、以專業(yè)和社會音樂教育體系為重,培養(yǎng)出的學子成為社會“主流”用樂形態(tài)承載者。

以西方音樂技術理論和體裁為體的中國“新音樂”創(chuàng)制百年間終成“新傳統(tǒng)”。新傳統(tǒng)當然應歸入中國音樂話語,但應以20世紀為歷史節(jié)點,梳理此前音樂本體到音樂體裁以及創(chuàng)作技法和表演中的話語構(gòu)成,探討如何形成這樣的藝術形態(tài)和藝術作品;然后去辨析20世紀以來百年間歐洲專業(yè)音樂對中國音樂所造成的實質(zhì)性影響。中國傳統(tǒng)音樂與20世紀以來受西方音樂影響下的中國音樂分屬兩個“傳統(tǒng)”,前者是歷史音樂文化延伸,后者是一個世紀以來的新發(fā)展。

回歸歷史語境,把握傳統(tǒng)音樂文化脈絡,要從中華文明的源頭和民族屬性上認知。中國傳統(tǒng)文化形成基本理念之后以制度固化,這是傳統(tǒng)能夠延續(xù)之本。同時,我們應從各地文化形態(tài)當中去體味,缺失了哪一面都不是完整意義上的中國文化傳統(tǒng)。

要在“主流”話語中去深挖傳統(tǒng)和關注傳統(tǒng)的當下存在。文化自覺是要明確文化基因。對區(qū)域文化也要深層辨析民族與國家意義。若對傳統(tǒng)文化深層內(nèi)涵集體無意識,只沉浸在“創(chuàng)新”思維中,則難以凸顯文化自覺。

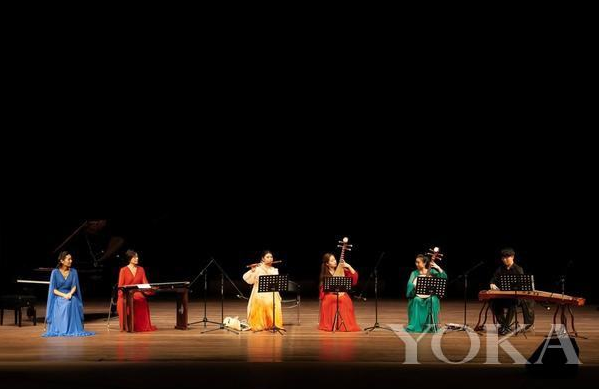

把握中國傳統(tǒng)音樂文化的理論話語體系,需從以下幾方面著力。一是音樂本體特征,即律調(diào)譜器。二是在此基礎上建立的諸種創(chuàng)作技法和曲式。三是表演體系,既有聲樂又有器樂,還有歌舞樂三位一體。四是把握、實用、審美、教育、娛樂等多種功能性意義。五是從傳統(tǒng)社會國家意義上用樂儀式和非儀式兩條主導脈絡以行梳理,認知禮俗兩條主導脈絡對把握中國傳統(tǒng)音樂文化至關重要。六是把握藝術和文化的關系。音樂是人類情感藝術形態(tài)的訴求與表達,當然需要承載者與受眾之間從文化心理、文化審美等多視角把握。七是從民族視角認知,把握住中華民族的演化脈絡,與當下民族存在有效對接,既把握當下民族音樂存在,又注重其與國家和區(qū)域文化的關聯(lián)性意義。

這些年來,我們對傳統(tǒng)國家禮樂制度、樂籍制度進行辨析,提出中國音樂有禮樂與俗樂兩條主導脈絡,抓住不同時期歷史節(jié)點前后變化,把握歷史用樂大傳統(tǒng)與當下民間禮俗用樂的上下相通性,回歸歷史語境進行深層探討。缺失了這些理念則會導致豐富的歷史文獻進入不了大眾視野,需將表象厘清之后把握其深層和背后的意義。我們需集思廣益,搭好框架,分類型研討,從本體視角、表演視角、創(chuàng)作視角、史學視角、功能視角、民族視角、禮樂視角、俗樂視角、多種音聲技藝類型視角、宗教視角、中外關系視角等,借助多學科方法論形成研究合力,中國音樂理論話語的架構(gòu)及深層內(nèi)涵的揭示指日可待。

(作者單位:中國藝術研究院音樂研究所)

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內(nèi)容

- 數(shù)字音樂平臺的媒體屬性及其內(nèi)容治理2018-8-13

- 情境游戲教學方式提升小學音樂教學的趣味性2018-8-13

- 教育信息化背景下小學音樂學科建設 音樂教育創(chuàng)新探索與實踐2018-8-7

- 學校鋼琴教育該如何面對鋼琴及其鋼琴師資缺乏的問題2018-8-1

- 家庭音樂教育的價值導向淺析2018-7-23

- 兒童學鋼琴有助于提高兒童語言能力強化音調(diào)辨別能力2018-7-20

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線