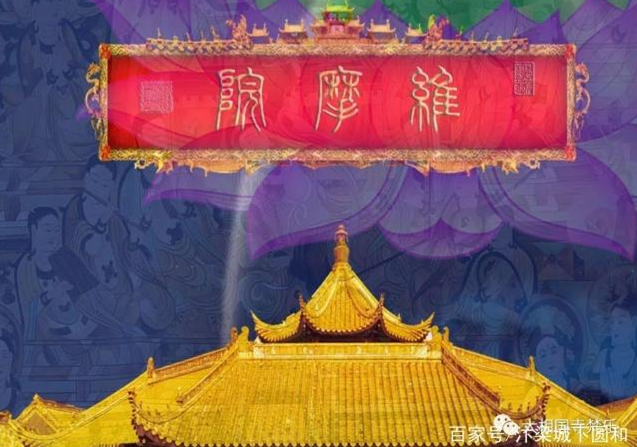

音樂文化:大相國寺“維摩院”北宋頂級音樂建筑

音樂文化:大相國寺“維摩院”北宋頂級專業音樂建筑

大相國寺“維摩院”是北宋時期寺院絕無僅有的專業音樂建筑,在當時天下無與倫比、絕世無雙......

這座充滿后皇家宗教風格的音樂建筑坐落于大相國寺西院。作為北宋時期的建筑,大相國寺維摩院廳完全體現了北宋時期的風格,建筑均是木結構、黃琉璃瓦頂、青白石底座,飾以金碧輝煌的彩畫,紅黃兩色相間的外墻,屋內莊嚴精美的佛像,以及金碧輝煌的皇家裝飾風格,讓人無限地感受到北宋時期的風華絕代。

佛像前設主要唱經人席位,正中是住持大和尚專用席,后幾排(即大殿門內)是和尚、居土、紳士等一般念經人席位,大殿兩側對稱設置樂隊,構成“宮懸”式四面方陣。佛像左邊設置的樂器有管、籌、笛、簫、屬雙管以上編制。多音云鑼一架單獨列出,與對面的掆鼓相對應,振金鐸為指揮樂器,單獨站在領奏樂器的錫管一邊。佛像右邊設置的樂器有琴、箏、阮咸、箜篌、三弦等10余人,沒有嚴格的編制要求。另有編磬、手鼓、小鐺、鉿、鐃、鈸、掆鼓等。還有大架鐘與大架鼓固定吊懸在左右后方大殿角處(此為法器,不為獻樂用)。外來掛單的樂僧,攜帶什么樂器,就歸入所屬的吹管樂器組,或彈弦樂器組的位置。從樂隊布局、音量、演奏技法的表現力等多方面的綜合情況看,笙管樂部是整個樂隊應律樂器中的主體部分。按照中國傳統古制,左為上、右為下,左為正、右為偏,左有(編)鐘、右有(編)磬。大相國寺佛樂演奏的樂隊編制規模如此宏大,他體現出了歷史上“皇家寺院”的風范。

“維摩院”是在北宋時期朝廷的大力資助和安排下,在大相國寺寺內專門修建的演奏佛樂的專業“劇院”,“維摩院”是寺院歷史上著名的建筑,以及在大殿前修建的專供一般游人和香客欣賞佛樂的演奏廣場,也即《東京夢華錄》等史籍所津津樂道的“樂棚”。這些其他寺院絕無僅有的佛樂演出的專業設施,足以說明大相國寺佛樂發展的鼎盛及專業。

維摩院在當時它可是引起轟動,就連皇親國戚,社會政要,達官貴人也都紛紛趕來只為一睹它的風采。之后的大宋王朝里,維摩院見證了時代的興衰沉浮,可容納800人的大殿,更是見證了無數歷史性時刻。

大相國寺梵樂主要在六種情形下演奏。一是日常佛事,一般只有唱念詠贊等聲樂曲。逢初一、十五進香獻樂,則比日常增加樂器以示隆重。二是佛教盛大節日如釋迦牟尼圣誕等。寺院住持均向各個寺院發出邀請,數百名樂僧心懷虔誠集中在一起演奏梵樂,笙管齊鳴,鐘鼓震天,從清晨到日暮綿延幾日余音繞梁。三是為歷代皇帝祝壽獻樂。四是漢族民間節日如春節、元宵節、端午中秋等普天同慶,梵樂歡快熱烈。五是法會時的演奏。六是做水陸道場時演奏。

在現代最繁忙的都市中,置身于這樣一座充滿傳奇色彩的音樂廳,聆聽古典音樂的美妙,確實是一種難得的精神享受。所以來到開封,有機緣一定要到大相國寺去聆聽一場佛國的梵音盛典。梵音采用的演奏樂器有法器和琴,瑟,編鐘,水晶磬等古典樂器,曲目風格為宋代宮廷古典樂《鎖南枝》、《白馬馱經》、《傍妝臺》等,重現了北宋皇家寺院維摩院的氣勢和樂棚的鼎盛場景。

維摩院, 在古印度梵文里“維”是“沒有”之意,“摩”是“臟”,即為潔凈、無垢,沒有染污的院子。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 淺談道情曲藝形式中的特色樂器2018-12-27

- 音樂文化:史前樂器與音樂的產生2018-12-24

- 40年來中國音樂發展出現“三駕馬車”并駕齊驅2018-12-19

- 音樂文化:唐朝民間音樂的發展與繁榮2018-12-17

- 音樂文化——蒙古族傳統民歌2018-12-14

- 如何正確的欣賞歌劇這一類文化藝術2018-12-12

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線