走進清代音樂,傾聽美好音律

走進清代音樂,傾聽美好音律

20 世紀 80 年代以來,學界對清代音樂的研究關注度不斷提高,高水平和高質量的文章陸續發表。進入 21世紀以后,在諸多前輩的努力下使研究有了很大進展,研究成果逐漸增多,研究內容也逐漸多元化。

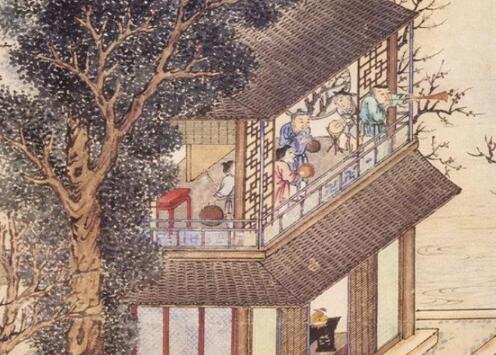

01、宮廷音樂

宮廷音樂研究是清代音樂研究中研究成果最為突出的一部分,近幾十年來,我國學者圍繞著清代宮廷音樂的沿襲和發展進行了大量探索。

萬依在《故宮博物院院刊》1982 年第 2 期發表的《清代宮廷音樂》從四個方面對清代音樂進行了解釋:清宮音樂系統的演變,清宮樂隊樂器的使用,樂隊的演奏以及清宮的律制,涵蓋了廣泛內容。

在中國古代音樂史上,燕樂一直是宮廷音樂的重要組成部分。清代宮廷燕樂既有著經過朝代變遷遺留下來的特點,又具有鮮明的滿族色彩。羅明輝在《中央音樂學院學報》1994 年第 1 期發表的《清代宮廷燕樂研究》中以清宮燕樂作為對象,從樂部構成、發展沿革、特定功用等方面對其進行了初步的分析梳理。

該文客觀、中肯地評價了宮廷音樂在中國古代音樂發展史中的重要作用和地位。清代宮廷音樂機構是對幾千年來封建王朝宮廷音樂機構的繼承和發展。苑玉東在他 2010 年 4 月的碩士論文《清代宮廷音樂機構與樂官制度研究》中從清時期的宏觀背景下審視清宮廷音樂機構和樂官制度。

該文著重論述了二者的歷史沿革和特點,闡述了二者的歷史地位。避暑山莊宮廷音樂也是清代宮廷音樂不可或缺的一部分,錢樹信在《滿族研究》2004 年第 4 期發表《避暑山莊宮廷音樂概說》,介紹了避暑山莊作為清代第二個政治文化中心,曾在我國多民族統一國家的形成中發揮過特殊作用。

其音樂系統、節奏、樂章、樂器、樂譜等都是清代宮廷音樂的重要組成部分。呂志敏、代洪寶在《四川戲劇》2018 年第 3 期發表的《避暑山莊宮廷音樂的歷史演變及價值》一文中闡述了作為非物質文化遺產的避暑山莊宮廷音樂,不僅具有其本身特點的藝術價值,并且有著特殊的政治作用,由此避暑山莊宮廷音樂不僅具備了藝術價值,還被賦予了政治價值。

可以看出,諸多學者對清代宮廷音樂的研究更多的是從宮廷音樂的構成、使用及編制上著手進行,局限于直觀地描述清代宮廷音樂的各種情況。因此研究者們應該將清宮音樂放置于清代音樂歷史的大背景下,不僅要從政治方面,更要從文化、社會等角度挖掘清代宮廷音樂的更多意義。

02、民間音樂

民間音樂也是清代音樂重要的一個組成部分,但其研究成果現在還不及清代宮廷音樂研究的成果。溫顯貴在《云南藝術學院學報》2005 年第 2 期發表的《清代的“十番樂”》 一文論述了十番音樂的起源和隨著時代的變遷而演變的樂器本身。至清代廣為流行后,能夠使用的場合也逐步擴大,更慢慢發展到歌榭酒肆之中。

朱文鼎于 2010 年 5 月完成的碩士論文《明清俗曲理論與音樂形態研究》對明清時期民間音樂理論與音樂形式的基本內容進行了較為全面的論述。

文章著重論述了明清民間音樂的概念、發展脈絡及民間音樂發展變化的特點和規律,并從多種音樂元素入手,分析和總結了明清民間音樂的音樂形式特征。

王洲、王耀華在發表于《黃鐘》2011 年第 4 期的《清代福州、泉州和它們周邊地區的傳統音樂樂種及其與琉球音樂的關聯》一文中表示,歷史上的琉球王國與中國正式建交期間,福州和泉州及其周邊地區成了兩國進行文化交流的重要地區。

因此,該文簡要梳理了中國清代福州、泉州及其周邊地區南西諸島的傳統音樂與琉球音樂的關系。可見,學界對近代民間音樂的研究關注點主要在樂器、樂種方面。因而在之后的研究中我們應當更多集中在民間音樂的表演體制及優秀樂人的身上。

03、宗教音樂

宗教音樂在中國音樂發展史上也一直占據著重要的位置,但清代宗教音樂的研究成果相較于宮廷音樂和民間音樂來說,可謂是寥若晨星。并且顯而易見的是,現在對宗教音樂的研究存在著視野較窄的問題。

蒲亨強在《中國音樂》2008 年第 3 期發表的《清代〈青玄濟煉鐵罐施食〉音樂資料研究》與蒲亨強、韓革新在《樂府新聲》2008 年第 4 期發表的《清代〈鐵罐斛食全集〉音樂史料研究》這兩篇文章探討了當時全真派儀式音樂的特征,并與當代全真派類似儀式進行了比較,探討了道教音樂在古今互探中的音樂特征和歷史演變,從而更清晰地體現了道教音樂的歷史價值和特征。

04、音樂思想

袁建軍于 2017 年發表于《音樂研究》第 4 期的《汪烜禮樂思想特點及意義》一文中,論述了汪烜的禮樂思想是繼承北宋周敦頤的“淡和”音樂觀,然后提出“唯其淡也,而和亦至焉”的“淡在和上”的觀點。

可謂接續先秦兩漢以來的儒家正統禮樂思想,屬于儒家傳統禮樂思想在清代中葉的延續和呈現。

孫遠于 2016 年完成的碩士論文《汪紱禮學思想初探》一文通過對汪紱禮學理論的粗略梳理,展示了清代汪紱禮學的地位、思想特點和學術成就,并在最后總結出其在演變過程中豐富的內涵。該文完整梳理了清代禮學發展的脈絡,對后來的研究者具有重大借鑒意義。

05、音樂文獻

清代音樂思想內涵豐富,而這些豐富的思想又依存于龐大的文獻載體,因此對清代音樂史料的研究也應該引起廣大研究者的注意。

溫顯貴的碩士論文《清史稿樂志研究》主要探討三個方面的問題:一是《清史稿》的修纂及其相關問題,如修史機構、史料來源及版本等;二是《清史稿·樂志》的修纂及其相關問題;三是對《樂志》的音樂體系、樂章、樂器等方面的描寫進行分析。

陳萬鼐于 2010 年出版的《清史稿樂志研究》一書的研究重點是歷史上的清代音樂,卷一從文獻學的角度研究清代清朝歷史,第二至六卷分別以清代樂律、樂調為研究對象。本書第七卷介紹了清代西方音樂和晚清學校音樂歌曲,補足了《清史稿·樂志》中清末音樂的缺失。

桑坤于 2016 年發表在《中國音樂學》第 2 期的《〈琴旨〉琴調體系探微》一文以《琴旨》對琴調的歸納和整理為中心,通過對現有《琴旨》樂譜的起止注釋的考證,并與王坦的觀點進行比較,對王坦構建的《琴旨》新體系作出客觀評價。

清代學術在中國古代學術史上曾蔚為大觀,作者期望音樂理論部分能引起人們的關注。

徐元勇發表于 2006 年《音樂藝術》第 4 期的《中國音樂研究的重要史料——清代筆記》一文對正史史料、正史的文人論著和筆記史料中的音樂史料進行了整理歸納和研究。

清代史籍中豐富的音樂史料是中國傳統音樂史料和中國古代音樂史研究的寶貴資料。鄭俊暉發表于《音樂研究》2018 年第 2 期的《清代樂書考辨十二則》。

一文選擇了十二種樂書之相關史事如書名、作者、文字等事項一一復加研核。以上四篇文章為我們研究清代音樂提供了非常便利的史料來源,使我們在眾多清代樂論史料中能夠摸清一點方向。然而,如何讓過去為現在所用,還有很多工作要做。

06、小結:

雖然近幾十年對清代音樂的研究取得了一些成果,但是仍然存在著一些問題。例如對宮廷音樂的樂律與調性理論研究不夠深入;對于民間音樂要注重表演體制、表演程序和優秀音樂人才的關注;對于宗教音樂方面的研究要拓寬研究視野;清代音樂文獻資料數量眾多,但目前對音樂文獻的研究大部分集中在幾部著作之中,其他學者的音樂思想和音樂文獻的整理挖掘還不夠全面深入。

因此對清代音樂各個領域的研究還有很長的路要走。時代在不斷進步,知識在不斷地更新,前人的研究為想要研究清代音樂的研究者們創造了一個良好的條件,但更應該以此為根基不斷積極創新,積極探索新的領域,這樣才能更全面地了解清代音樂。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 超市音樂的魅力:音樂如何影響顧客2021-5-7

- 歌曲鑒賞:《咱們工人有力量》2021-5-6

- 音樂是放松心情的最好方式之一2021-5-6

- 讓舞臺藝術在守正創新中不斷發展2021-4-28

- 宋代市井音樂:“雅”與“俗”文化的交融2021-4-27

- 傳承人職業化:少數民族音樂遺產保護的時代之路2021-4-21

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線