作曲家張寒暉創(chuàng)作的歌曲,激勵(lì)了一代又一代中華兒女

作曲家張寒暉創(chuàng)作的歌曲,激勵(lì)了一代又一代中華兒女

“我的家在東北松花江上,那里有森林煤礦,還有那滿山遍野的大豆高粱……”這是上個(gè)世紀(jì)三四十年代曾被譽(yù)為“流亡三部曲”之一的抗戰(zhàn)歌曲《松花江上》,唱出了千百萬背井離鄉(xiāng)的人民對(duì)家鄉(xiāng)的懷念和對(duì)日本侵略者的仇恨。

這首歌的作者是現(xiàn)代作曲家張寒暉。他1902年出生在河北定州,從小受到音樂藝術(shù)的熏陶,1922年考入北平國(guó)立藝專,1925年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。1930年在北平加入中國(guó)左翼作家聯(lián)盟。1934年回老家組織抗日救國(guó)會(huì),同時(shí)從事小說和戲劇創(chuàng)作,為宣傳抗日奔走呼號(hào)。他創(chuàng)作的《松花江上》《軍民大生產(chǎn)》等著名歌曲曾在全國(guó)廣為流傳,激勵(lì)了一代又一代的中華兒女。1946年,因病逝世。

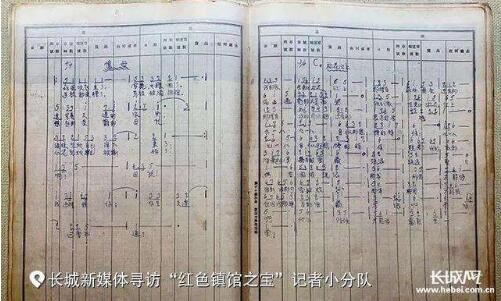

張寒暉《張寒暉歌曲集手抄本》

走進(jìn)河北博物院《抗日烽火——英雄河北》展廳,一份泛黃的歌曲集手抄本靜靜地陳列著,而在廳內(nèi)回響著的,正是著名抗日救亡歌曲《松花江上》。

“這是人民音樂家張寒暉創(chuàng)作的歌曲《松花江上》,歌曲的謄錄手稿記錄在《張寒暉歌曲集手抄本》中。”河北博物院社教部葛思博介紹,1936年,張寒暉在西安街頭耳聞目睹了大批逃亡難民流浪的慘景和痛呼,更加深切地感受到亡國(guó)之恨、喪家之痛,毅然拿起筆,譜寫出了這首極富號(hào)召力的名作。

“西安事變”前夕,西安的學(xué)生們自發(fā)組織起來前往臨潼請(qǐng)?jiān)福笫Y介石起兵抗日,并高唱《松花江上》。“這首歌很快在當(dāng)?shù)氐牧魍鰱|北軍民中廣為傳唱,其后更傳遍全國(guó),成為最讓國(guó)人刻骨難忘的抗戰(zhàn)歌曲之一。”

1937年12月31日,周恩來在武漢大學(xué)演講《現(xiàn)階段青年運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)和任務(wù)》,他感慨地說:“成千上萬的青年無家可歸,無學(xué)可求,尤其是東北的青年朋友一再地漂泊流浪,一再地嘗受人世間的慘痛。一支名叫《松花江上》的歌曲真使人傷心斷腸。”毛澤東也說:“一首抗日歌曲抵得上兩個(gè)師的兵力。”

張寒暉舊居定州市大鹿莊鄉(xiāng)西建陽(yáng)村,村西一個(gè)小院里,保留著一座老屋。這座已有百年歷史的老屋,就是張寒暉出生的地方。

故居?xùn)|側(cè)的院子里住著張寒暉之孫張滿囤一家。今年80歲的張滿囤體型清瘦,和年輕時(shí)的張寒暉有幾分相似。“我沒有見過我爺爺,《松花江上》這首歌火了之后我們才知道是他寫的。”張滿囤眼眶濕潤(rùn),激動(dòng)地說不出話來。談話間,張滿囤從櫥柜里拿出一本厚厚的相冊(cè),捧在手上認(rèn)真地翻閱,“最右邊這個(gè)是我爺爺,這是在西安拍的……”

2017年,為響應(yīng)黨“勿忘國(guó)恥,牢記歷史”的號(hào)召,西建陽(yáng)村根據(jù)張寒暉的事跡編排了一部舞臺(tái)劇 《松花江上》。“我參演并領(lǐng)唱了這首《松花江上》,每當(dāng)我們唱起這首歌,就想起日本侵略我們國(guó)家的情形,現(xiàn)在生活越來越好,我們更不能忘記歷史,要牢記歷史,不忘國(guó)恥。“張滿囤之子張躍宗說。

幾十年過去了,寒暉的老家也發(fā)生了許多變化。“我們村主要通過種植蔬菜,例如白菜、洋蔥、辣椒等,給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶帶來收益。”大鹿莊鄉(xiāng)黨委副書記楊東東說。為了更好地服務(wù)群眾,西建陽(yáng)村建立了綜合服務(wù)站,這是集商品服務(wù)、公共服務(wù)、黨務(wù)政務(wù)服務(wù)為一體的市、鄉(xiāng)、村三級(jí)便民服務(wù)中心體系,打通了服務(wù)群眾的最后一公里。

張建是西建陽(yáng)村浩杰家庭農(nóng)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人,主要通過土地流轉(zhuǎn)種植辣椒、小麥、紅薯等,并加工成粉皮、粉面。“我做這個(gè)有6年了,剛開始一年只賣一千多斤,帶動(dòng)周邊的老百姓多種植。現(xiàn)在,已慢慢形成產(chǎn)業(yè),僅我個(gè)人每年就能賣五千斤左右。”張建說,他希望盡自己最大的努力,帶動(dòng)老百姓致富。

張寒暉文化廣場(chǎng)張寒暉文化廣場(chǎng)坐落在他的家鄉(xiāng)河北省定州市,是集紀(jì)念、愛國(guó)主義教育、休閑為一體的開放性活動(dòng)場(chǎng)所。張寒暉曾任陜甘寧邊區(qū)文化協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、戲劇委員會(huì)委員等,創(chuàng)作有秧歌劇、歌劇50多種,被陜甘寧邊區(qū)人民稱為“人民藝術(shù)家”。2002年,為紀(jì)念人民音樂家張寒暉誕辰100周年,張寒暉銅像在定州市文化廣場(chǎng)落成。2016年被河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳評(píng)為“三星級(jí)游園”。記者在現(xiàn)場(chǎng)看到,熱愛音樂的市民歡聚在這里,他們載歌載舞,形成了歡樂濃厚的文化氛圍。

20世紀(jì)30年代,張寒暉在定州參加平教會(huì)期間,整理了大量定州秧歌的資料。“我們可以聽到《松花江上》這首歌后半部分的旋律,‘爹娘啊!爹娘啊!’這兩句,這運(yùn)用了定州秧歌悲調(diào)的元素,表現(xiàn)了悲傷的情緒。”定州市音樂家協(xié)會(huì)副主席李碩說。這首歌的曲子把定州秧歌和當(dāng)?shù)剞r(nóng)村女人哭丈夫、哭兒子的哭腔相結(jié)合,經(jīng)過藝術(shù)加工演變而成。

時(shí)光流逝,《松花江上》被一輩又一輩的炎黃兒女吟誦傳唱。這跨越時(shí)空的號(hào)角,那頑強(qiáng)不屈的聲音,將永遠(yuǎn)激勵(lì)著我們?yōu)榱藝?guó)家富強(qiáng)、民族昌盛而奮斗。

中音在線:在線音樂學(xué)習(xí)門戶

相關(guān)內(nèi)容

熱點(diǎn)文章

熱門標(biāo)簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線