荊棘叢中盛開的“音樂之花”——六十年代初的音樂繁榮

荊棘叢中盛開的“音樂之花”——六十年代初的音樂繁榮

荊棘叢中盛開的“音樂之花”

1960年夏,中國文學藝術工作者第三次代表大會召開之后,隨即舉行中國音樂家協會第二次代表大會,會議堅持廬山會議所確定的路線:在音樂界發(fā)動對于“右傾機會主義”、修正主義和資產階級文藝思想的批判,繼續(xù)堅持“大躍進”時期提出的主張、口號和政策。眼看音樂的發(fā)展即將陷入僵局的時候,生機乍現——

1961年,全國文藝工作座談會在北京新僑飯店召開(故又名“新僑會議”),中共中央開始著手指定旨在修正文藝界“左”的片面性的《文藝八條》,為繁榮文藝創(chuàng)作排除指導思想和方針政策上的障礙。“新僑會議”之后,音樂結的總體分為開始出現松動跡象,音樂刊物上的輿論導向也出現了可喜變化。

▲1961年,周恩來在文藝工作座談會上

例如呂驥《對目前音樂創(chuàng)作中幾個問題的理解》的發(fā)表。這篇文章,順應時勢的變化,在事關音樂藝術健康發(fā)展的一系列重大問題上,其指導思想和基本立場發(fā)生了較大的變化和積極的調整,成為對音樂界放松思想鉗制的一個重要信號。此文發(fā)表后,音樂界的創(chuàng)作、表演、教學、學術研究和理論批評活動,逐漸恢復了生氣并活躍起來。音樂創(chuàng)作的題材、樣式、風格、語言走向多元化,藝術質量也有較大幅度的提高。

▲1979年5月1日,擔任中國音協主席的呂驥在八達嶺長城

歷經“磨難”后的繁榮發(fā)展

在經歷了“反右”和“大躍進”時期的禁錮后,音樂作品的數量猶如井噴式爆發(fā),創(chuàng)作的題材、樣式、風格、語言走向多元化,其藝術質量也有較大幅度的提高,音樂界的發(fā)展進入繁榮時期。

革命群眾歌曲

在“三年自然災害”這個非常時期,廣大音樂工作者表現出高水準的政治素養(yǎng)和藝術素質,創(chuàng)作了大量優(yōu)秀的群眾歌曲,以昂揚樂觀的音調和高漲的革命激情,抒發(fā)了中國人民在共產黨領導下萬眾一心、滿懷信心地克服暫時困難、迎接光明未來地鋼鐵般意志和堅強決心。

在這些作品中,李劫夫作詞作曲的《我們走在大路上》和瞿希賢作曲、光未然作詞的《全世界無產者聯合起來》是最為杰出的兩首;兩者都以進行曲的風格寫成,都在同時代的群眾歌曲體裁的創(chuàng)作上達到了很高的藝術成就,但它們的旋律音調和音樂風格卻頗為不同凡響,各具強烈個性。

▲“我們走在大路上”

在這一時期流傳很廣的革命群眾歌曲,還有:《高舉革命大旗》(蘆芒詞,孟波曲);《工人階級硬骨頭》(希揚詞,瞿維曲);《學習雷鋒好榜樣》(洪源詞,生茂曲);《接過雷鋒的槍》(踐耳詞曲);《人民軍隊忠于黨》(張永枚詞,肖民曲);《我們是共產主義接班人》(周郁輝詞,寄明曲)等。

▲《學習雷鋒好榜樣》曲作者生茂

從創(chuàng)作風格看,歌曲作者繼承發(fā)揚了聶耳、冼星海以來的革命歌曲創(chuàng)作傳統,賦予進行曲這種音樂形式以通俗流暢、朗朗上口且又獨具個性的音調,以利于廣大群眾的群體歌唱。在三年自然災害時期,這些作品在“大唱革命歌曲”的熱潮中發(fā)揮了凝聚民心、振奮精神、戰(zhàn)勝困難的鼓舞作用。

大型器樂曲

交響音樂在這一時期的發(fā)展,受到當時國內普遍進行的“革命傳統教育”的深刻影響,從1959年起,大批描寫革命歷史題材的交響音樂作品紛紛問世。其表現內容不一,但均取材于中國革命史上一些重大的歷史事件,或受到文學作品中同類題材和英雄人物的啟迪。

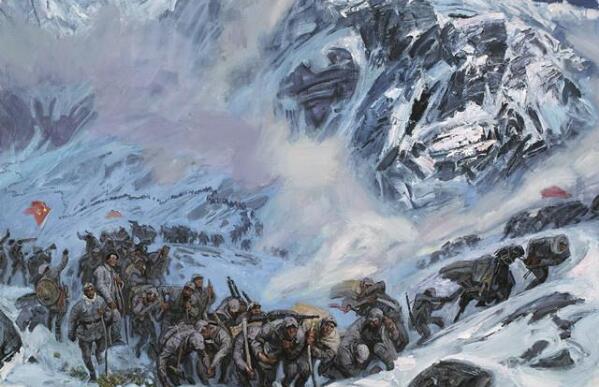

▲地球的紅飄帶:長征交響曲

代表作品:《長征交響曲》,創(chuàng)作于20世紀50與60年代之交,演出于20世紀60年代初期。通過5個樂章的宏大結構,運用革命群眾歌曲主題和長征沿途各個少數民族獨具特色的民間音樂素材并加以交響化的編織與發(fā)展,生動描寫了中國工農紅軍在舉世聞名的二萬五千里長征偉大歷程中所表現出的艱苦卓絕的革命英雄主義氣概。

▲余隆指揮中國愛樂樂團演繹《長征交響曲》

這一時期出現的另外一些交響音樂作品,雖然它們的題材不能納入“重大”和“革命”之列,在當時并未受到重視,有的甚至沒有獲得公開演出的機會,但它們在探索交響音樂創(chuàng)作規(guī)律、掌握交響思維、運用這種大型多樂章的純器樂形式來表現廣闊的社會生活和人的情感世界的豐富側面方面,卻取得了重要成果。

代表作品:馬思聰《A大調大提琴協奏曲》、江文也《第四交響曲》、鄭路的管弦樂組曲《漓江音畫》、羅忠镕的《四川組曲》等等。這些作品描繪民風民俗、自然景觀的絢麗畫卷,都達到了同一時期交響音樂創(chuàng)作領域的較高水準。

▲馬思聰 (中國作曲家、小提琴家與音樂教育家)

中小型器樂曲

中小型民族器樂曲的創(chuàng)作,在這一時期得到了極大的發(fā)展。由于當時的文藝政策較為寬松,民族樂隊借鑒“輕音樂”的風格和手法,創(chuàng)作了不少輕松、優(yōu)美、抒情的小型合奏曲。

代表作品:《喜洋洋》(劉明源曲)、《紫竹調》(新影樂團民族樂隊編曲)、《花好月圓》(黃貽鈞曲,彭修文編曲)、《京調》(顧冠仁編曲)、《馬蘭花開》(雷振邦曲,劉明源編曲)等。

這些作品旋律優(yōu)美,節(jié)奏輕快,風格通俗易懂,娛樂性較強,在眾多嚴肅風格和革命主題的音樂品種中獨樹一幟,因此很受一般聽眾的歡迎,在群眾中有很大影響,即便在幾十年之后,其中的多數作品仍在音樂生活中存活著、流傳著。

中小型聲樂作品及大合唱

這一時期的聲樂作品,除了大量革命群眾歌曲之外,原先一直受到嚴格鉗制的抒情歌曲得到較大發(fā)展,優(yōu)秀作品成批涌現,對當時的社會音樂生活產生了巨大的影響。

抒情歌曲創(chuàng)作

在學習雷鋒高潮中出現了一批抒情歌曲,其中尤以《唱支山歌給黨聽》(焦萍詞、朱踐耳曲)最為出色。由于這首作品將革命性、抒情性和語言風格的通俗性完美結合起來,因而深受廣大群眾的喜愛。時至今日,該作品仍在廣大群眾中傳唱,足以窺見其藝術影響力。

《唱支山歌給黨聽》的歌詞節(jié)錄于《雷鋒日記》,是雷鋒從報上摘記的一首詩,后來該曲作為故事片《雷鋒》的插曲,由胡松華首唱。

▲1963年《雷鋒》影像截圖

合唱曲創(chuàng)作

在合唱創(chuàng)作方面,這一時期也出現了不少作品,其中以朱踐耳的交響樂——大合唱《英雄的詩篇》的藝術成就最高。該作品根據毛澤東有關紅軍長征的5首詩詞譜寫的五樂章交響合唱,以巨大的音樂概括力謳歌了紅軍二萬五千里長征輝煌而艱苦的歷程。在新中國音樂史上,這是思想性和藝術性結合得比較完善的一部大型合唱作品。

▲作曲家朱踐耳

中國歌劇史上的第二次浪潮

中華人民共和國的成立,使生活在解放區(qū)和國統區(qū)的兩支歌劇大軍在毛澤東文藝思想的旗幟下實現了空前的大團結,為歌劇藝術在和平建設環(huán)境下的發(fā)展繁榮創(chuàng)造了前所未有的條件。為中國歌劇史上的第二次歌劇高潮的到來作好了鋪墊。

▲歌劇《江姐》劇照

歌劇浪潮中的“潮峰”:《江姐》

新中國成立后,歌劇《洪湖赤衛(wèi)隊》首先掀起了中國歌劇史的第二次浪潮。1960—1962年的“自然災害”后,為了增強全黨全國人民的凝聚力,中共中央在全國范圍內進行革命傳統教育。根據長篇小說《紅巖》中江竹筠烈士有關故事創(chuàng)作的歌劇《江姐》,既是這場革命傳統教育的產物,又為之增添了一份生動感人的藝術教材。

歌劇的戲劇情節(jié)圍繞講解的一系列革命活動展開,熱情歌頌了革命先烈為共產主義壯麗事業(yè)戰(zhàn)斗不息、英勇獻身的高風亮節(jié),是繼《白毛女》之后的又一部思想性和藝術性俱佳的力作。

這個時期出現的音樂作品,大多流傳至現在。于專業(yè)上是值得相關從業(yè)者學習、研究、創(chuàng)新的榜樣,于大眾而言是早已銘記于心的朗朗音調,與此同時,它們也縈繞在各種歡慶的節(jié)日里和莊嚴的紀念日中……

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 聽音樂能讓人變聰明的“莫扎特效應”是怎么一回事2021-9-7

- 中國民間音樂的“活化石”——高洛音樂會2021-9-7

- 音樂與中國古代詩歌的關系2021-9-6

- 二十世紀西方音樂對中國近代傳統音樂的影響2021-9-6

- 六首震撼人心的萬人大合唱2021-9-6

- 抗戰(zhàn)勝利紀念日,回顧這些經典的抗戰(zhàn)歌曲2021-9-6

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線