中國專業音樂之父——蕭友梅的音樂主張及創作

中國專業音樂之父——蕭友梅的音樂主張及創作

蕭友梅不僅是我國新音樂創作的先行者,而且也是當之無愧的領袖。

19世紀末、20世紀初因“西學東漸”而引發了中西文化的大碰撞,面對“20世紀中國音樂向何處去”這一命題,出現了“全盤西化”“國粹主義”的思潮。在這兩種對立的極端思潮出現的同時,也逐漸形成了“兼收并蓄”的主張,其提倡在中西文化中各取所長,在實踐中探索彼此融合之法。這一思潮有力地促成了20世紀中國新文化的形成。

以蕭友梅、王光祈、趙元任、劉天華等人為代表的一批學貫中西的新音樂家認清了世界潮流的不可阻擋之勢,看到了中西音樂藝術各自的特點和共同規律并指明了中西音樂彼此交融的必要性和可行性。

其中,尤以蕭友梅、趙元任和劉天華等人為代表的“新樂運動”在對“20世紀中國音樂向何處去”這個問題的探討中,鮮明地提出了“兼收并蓄”的主張,并從理論和實踐兩個方面踐行。他們所倡導的“中西合璧”構想以及由此發展的“新樂運動”成為20世紀初期中國音樂的主流。

▲蕭友梅

被稱為“中國近代音樂教育之父”的蕭友梅1884年出生于廣東的一個詩書之家,他家早年移居澳門。在澳門,蕭家與孫中山一家結識并來往,蕭友梅對孫中山行世叔之禮。

在蕭友梅十七八歲時,他曾留學日本,學習哲學、鋼琴和聲樂。當時,孫中山在日本被搜捕,蕭友梅將他藏在自己位于東京的家中,時間長達一個多月。后來辛亥革命爆發,孫中山成為大總統后,蕭友梅也被委任為大總統府秘書員。袁世凱上臺后,蕭友梅便辭職了。

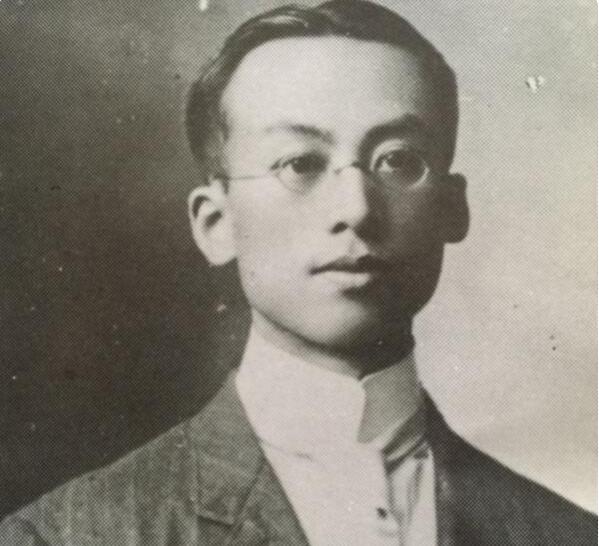

▲上海國立音專校長蕭友梅

后來,蕭友梅在孫中山、蔡元培的幫助下,于1912年前往德國萊比錫音樂學院、萊比錫大學、柏林大學學習音樂。他在1919年10月22日獲博士學位,成為了中國第一個獲外國大學博士學位的人。

1920年,蕭友梅回國,創辦北京女子高等師范學校音樂體育專修科,并擔任北京大學音樂傳習所教務主任和北京國立藝術專門學校音樂系主任。

1927年6月,在中華民國教育部以“有傷社會風化”“浪費國家錢財”為由停辦北京所有國立院校的音樂專業之后,北大音樂傳習所解散。蕭友梅便辭職,和蔡元培(當時也是北大音樂傳習所所長)南下。1927年末,在蔡元培的支持下,蕭友梅籌建中國第一所專業高等音樂教育機構——國立音專(今上海音樂學院),這是我國第一所致力于專業音樂教育的高等學府。

▲蕭友梅組建的樂團合影

蕭友梅的音樂創作按時期可以大致劃為三個階段:即1913年至1920年的德國留學時期,1920年至1927年的北京任教時期以及1927年至1940年的上海國立音專時期。

按其創作體裁劃分,主要包括了獨唱、重唱、合唱等聲樂作品,和鋼琴獨奏、大提琴與鋼琴、弦樂四重奏、銅管合奏、管弦樂合奏等器樂作品。與我國第一代作曲家趙元任、劉天華、青主、黎錦暉等人相比,蕭友梅可算是作品數量最多、涉獵體裁最廣的作曲家了。

蕭友梅在德國留學期間創作于1916年的《D大調弦樂四重奏》是他一生所作的唯一一首弦樂四重奏,也是我國作曲家創作的第一首室內樂作品。它顯示了蕭友梅對西方音樂曲式結構和樂器法的把握能力。在蕭友梅留德時期的創作中,可以明顯地看出歐洲18至19世紀音樂的影響,這些作品大都寫得比較工整,顯示出作者對西方作曲理論技巧的掌握已經達到了一定的水準。

▲樂隊

同樣在1916年創作的銅管樂曲《哀悼進行曲》是由蕭友梅創作的我國第一部帶有葬禮進行曲風格的器樂曲。這是為追悼黃興、蔡愕二位民國烈士而創作的管弦樂曲,后來為了表示對孫中山先生逝世的哀悼,蕭友梅又將此曲編配為銅管樂曲。

▲《哀悼進行曲》

1920年3月,在游歷歐美多國之后,蕭友梅回國開始了他長達20多年的音樂教育生涯。從1920年至1927年間,他陸續創作了中華民國國歌《卿云歌》《華夏歌》《注音字母歌》《民本歌》,歌曲集《今樂初集》《新歌初集》《新學制唱歌教科書》等聲樂作品,以及管弦樂《新霓裳羽衣舞》等等。

這一時期的創作明顯以聲樂作品為主,其中絕大多數都是為了音樂教學的需要而創作的,考慮到歌唱者多為中小學及音樂師范的學生,因此這些作品大都寫得比較淺顯易懂。值得一提的是,在20世紀20年代,國人自創歌曲仍寥寥無幾,如蕭友梅這般以五線譜寫作,并配上簡單鋼琴伴奏的,實屬創舉了。

▲蕭友梅

這一時期是蕭友梅一生音樂創作的高產期,出現了如藝術歌曲《問》以及管弦樂曲《新霓裳羽衣舞》等代表性作品。雖然這些音樂創作尚未完全擺脫模仿的痕跡,但在當時曾產生了較大的社會影響,為后來的中國作曲家們創作更有特色的音樂作品提供了難能可貴的經驗和更高的起點。

1927年,自國立音專成立起,蕭友梅便全身心投入到音樂教育事業中。在這一時期,他把主要精力都投入到教學管理工作之中,不僅主持校務,還要時時為學校的安危存亡操心。他為學生編寫適用的音樂教材并親自為他們授課,同時還承擔繁重的社會工作。因此,蕭友梅在這一時期的音樂創作數量不多。像歌曲《聞藝專音樂系解散有感》《愛》《國難歌》《國恥》《國民革命歌》《天下為公歌》《楊花》《夏日游園》《從軍歌》《國立音樂專科學校校歌》,四部合唱《春江花月夜》等等就是這一時期的創作。

蕭友梅的音樂創作是在我國近代專業音樂創作幾乎一片空白的基礎上起步的,因此他的音樂創作帶有較明顯的試驗和探索的意味。在蕭友梅的創作成果中,他踐行了自己的“借鑒西樂,改造舊樂,創造新樂”的主張,這在合唱套曲《春江花月夜》和鋼琴組曲《新霓裳羽衣舞》中可以明顯得到體現。

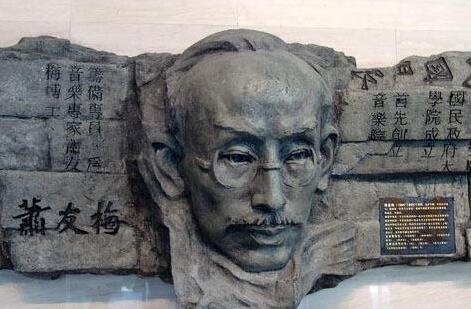

▲蕭友梅塑像

合唱套曲《春江花月夜》運用多聲部合唱這種西方音樂形式,表現我國古代題材,并探索西方作曲技術與民族音樂語言及風格的結合可能性。其旋律、合唱織體及調性也基本按照西方大小調體系和功能和聲規范寫作。

不過在作品的結構方面,蕭友梅運用中國傳統音樂中的“大曲”結構原則,將全曲十段音樂連綴成篇。如今看來,這部套曲在藝術上仍存在一些缺陷,但在探索合唱民族化方面有積極意義,為后世中國作曲家在合唱創作中實踐“國民樂派”理想提供了一條有益的思路。

▲《新霓裳羽衣舞》(油畫)

組曲《新霓裳羽衣舞》是蕭友梅繼合唱套曲《春江花月夜》之后另一部對民族風格進行探索性創造的重要大型作品。作曲家從唐代大詩人白居易《霓裳羽衣舞》中汲取靈感,并從相關詩句對樂曲結構的描寫中獲得啟示,依然運用我國古代“大曲”這種多段連綴結構原則,將全曲14個結構單元(序曲、尾聲及12個段落)組織起來,在旋律設計上,又以五聲音階為主的曲調作為展開樂思的主要材料,并將之貫穿全篇,最后在悠長的意境中結束全曲。

在20世紀20至30年代,蕭友梅不僅是我國新音樂創作的先行者,而且也是當之無愧的領袖。在他的謀劃和影響下,趙元任、劉天華、青主、周淑安、應尚能、馬思聰、李惟寧、賀綠汀、陳田鶴、江定仙、劉雪庵等專業作曲家以及他們的創作,為我國新音樂的發展構建了根基。

在蕭友梅所處的那個時代,“新音樂”的理想已不再是早期樂歌理論家們停留在字面上的美好憧憬,也不是李叔同等人在樂歌作品中發出的足音,而是一部已經即將鳴響的“偉大交響樂”的前奏,而這部交響樂的主要作曲者和首席指揮便是蕭友梅。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 指揮無伴奏合唱:為了“決勝第一拍”,練出一對“雙胞胎”2021-9-7

- 鄉村音樂老師包忠云:讓音樂滋潤大山里孩子的心田2021-9-6

- 泰斗級著名作曲家、音樂理論家羅忠镕去世2021-9-3

- 譚士奇:守望三亞“弦外之音” 手工制作黎族竹木樂器2021-9-2

- 鄉村教師方燦亮:以情懷譜寫鄉村音樂教育的新旋律2021-9-2

- 經典民族歌劇《江姐》重排 女高音歌唱家王瑩獻出首秀2021-9-2

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線