漢唐時期,笛簫樂器在宮廷音樂中的應用

漢唐時期,笛簫樂器在宮廷音樂中的應用

笛簫樂器在漢唐時期得到了更多的關注,無論是在宮廷樂隊還是在民間音樂中,笛簫始終都作為常備樂器而被廣泛使用,尤其是在演奏西域音樂的時候,橫笛更是不可或缺。

漢唐時期是笛簫樂器發展較為典型的一個時期,見證了兩種樂器從發展到繁榮的整體過程。笛簫的發展史從來不應該被拆開研究,因為它們之間的淵源不僅僅是同源這樣簡單,在漫長的發展過程中,笛簫樂器從名稱、形制到音樂的應用都被緊緊聯系在一起,而唐代的鼎盛之后也并不代表著衰落,對于笛簫來說,發展的鼎盛才剛剛開始。

一、橫吹在漢魏宮廷軍樂中的應用

在漢代之前,笛的應用似乎并不廣泛,從現今掌握的古籍資料來看,漢之前的古籍中對于笛簫等樂器的基本記錄都鮮少提及,應用記錄更是少之又少。直到漢武帝時期,隨著西域音樂及樂器的大量傳入,加之漢武帝對于胡文化的喜愛,使橫吹笛開始受到關注和追捧。橫吹音樂的發展也在漢魏時期有了起色。

1.鼓吹中的橫吹

關于橫吹,《樂府詩集》卷二十一中曾記載:“橫吹曲,其始亦謂之鼓吹。”表明橫吹在漢代實際是隸屬于鼓吹的。早在漢之前,中原便已興起鼓吹樂。孫云認為,鼓吹樂起源于遠古,在先秦時期醞釀發展,得名于秦漢,最終得以傳承。

所以在漢初,同樣是沿用之前的鼓吹樂。直至漢武帝時期,張騫出使西域后,西域音樂文化的傳入,使得中原鼓吹樂受其影響并且根據應用場合的不同開始逐漸分化,出現了橫吹。

在漢代,鼓吹被用于宮廷,并且以不同功能被劃分為諸多種類,包括黃門鼓吹、橫吹、短簫鐃歌、騎吹、吉服、兇服鼓吹、鼓吹歌舞、西園鼓吹等,橫吹實際是屬于鼓吹范圍內的一種。對此《樂府詩集》中同樣也有記載:“然則黃門鼓吹、短簫鐃歌與橫吹曲,得通名鼓吹,但所用異爾。”

橫吹最初是用于宮廷中為皇帝而欣賞的,根據《后漢書》中的記載:“橫吹,胡樂也。張博望入西域,傳其法于長安,唯得《摩訶兜勒》一曲。李延年因之更造新聲二十八解,乘輿以為武樂...”李延年是西漢最著名的音樂家,頗受漢武帝器重。他依據張騫從西域傳回的胡曲而新造了二十八首橫吹曲。

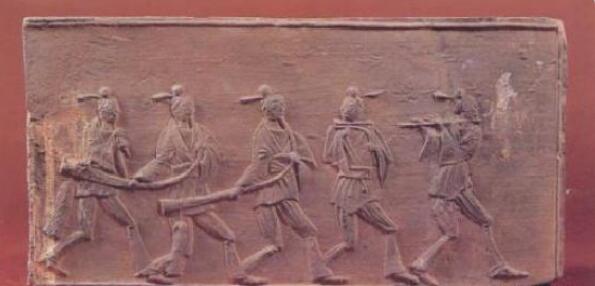

武樂,即頌揚軍事成就的舞蹈用樂,是專指為帝王所用的音樂。可見這些橫吹曲均是用于宮中皇室所應用、欣賞的。漢魏橫吹所用的主要演奏樂器有:鼓、角、排簫、橫笛、笳等,如徒步行走演奏時的橫吹樂隊—鄧縣橫吹畫像磚,該畫像磚大致在南朝劉宋時期,刻畫的內容就是行進中的橫吹樂隊,樂工共有五人,從左往右分別是:吹奏胡笳一人,吹奏長角兩人,吹奏排簫一人,吹奏橫笛一人。

五個人高束發髻,正在列隊前行,從該橫吹樂隊的行走順序來看,胡笳和角在隊伍的最后方,應是負責低聲部的演奏,排簫和橫笛在隊伍前,應是負責高聲部的演奏,而吹奏橫笛的伎樂人行走在隊伍的最前面,由此可見橫笛在橫吹樂隊中占有重要地位。

沈慧慧認為,“橫吹”這一稱謂的形成,很大程度上是因為橫笛的存在。夏野先生也曾在其著作中提到,正是因為有橫笛作為主奏樂器,所以才有“橫吹”之名。由此可見,橫笛在橫吹中的地位是極高的。

2.在軍隊中的應用

鼓吹樂被宮廷采用之后不久,便被投入到軍樂、儀仗及宴飲中使用。漢代時,作為鼓吹的分支,橫吹已被用于軍中之樂了。軍中之樂作為朝廷賞賜用樂,并不是所有人都配享這種殊榮。東漢時期橫吹曲被用于賞賜給邊疆將領,漢和帝時只有“萬人將軍”才能得以使用橫吹曲,而這一賞賜在南北朝時期仍有延續。

南朝名將陳顯達,在平定事亂后便用橫吹來進行娛樂和欣賞。此在《南齊書》中均有記載:“巷陌懸幔為高障,置仗人防守,謂之‘屏除’。”陳顯達命人將巷陌以幔為屏障,將人隔絕于帳外,并且:“出輒不言定所,東西南北,無處不驅人。”即出行所到之處隨心所欲,嚴格驅逐所有人。

等到所有人清除完畢,場地布置好后,在其設立地幔帳中設立儀仗部:“復有數部,皆奏鼓吹羌胡伎,鼓角橫吹。”并且設立其他樂部全部演奏胡人的橫鼓吹用以欣賞。可見在當時對于名將貴族來說,對于橫吹的欣賞是十分苛刻的,而橫吹也并不是人人都能有幸欣賞的,可見橫吹在當時是非常受重視的。

橫笛作為橫吹中最為重要的一件樂器,及至魏晉南北朝時期,史料中也開始對其所表現出的效果和感染力進行了記載。《橫吹賦》中曾對橫笛的音響效果、表現力和感染力進行了具體描寫:“其聲也...摧萃不群,迢遙沖山,崎曲抱津...”說明橫笛其聲音卓爾不群,壓抑婉轉、綿長悠揚又極具穿透力。橫吹曲作為軍中之樂自漢代以來一直被沿用。

橫笛以其磅礴氣勢和穿透力,在軍樂中可以起到鼓舞氣勢的作用。關于南北朝時期橫吹在軍隊中的應用,《南史》有如下記載:“壬午,詔遣羽林兵征雍州,中外纂嚴。始內橫吹五部于殿內,晝夜奏之。”從《南史》的記載可以發現,橫吹依舊是作為軍中之樂存在的,并且可以用來在戰事中起到鼓舞將士和增強軍中氣勢的作用。

二、笛簫在宮廷燕樂中的應用

笛簫樂器在宮廷燕樂中同樣也得到了重視。無論是隋代的宮廷“九部樂”還是唐代的“十部樂”,笛簫在其應用中都是必不可少的。

1.隋代宮廷九部樂中的應用

除了宮廷鹵簿用樂,在隋煬帝時期,燕樂也同樣有較大的發展。燕樂即宴飲之樂,是宮廷中用來宴飲和娛樂時欣賞的音樂。在隋文帝時期,燕樂為七部,及至隋煬帝時,保留了“七部樂”,并在此基礎上又增加了“康國伎”和“疏勒伎”,形成了“九部樂”。

從使用樂器上看,無論是漢族還是西域音樂,在這九部伎樂中全部都有使用到笛,“西涼伎”中標注得非常明確,其使用的是橫笛與長笛。由此可見,雖然在隋代的燕樂中吸收了許多西域音樂元素,但是單從吹管樂器的應用來看,中原與西域樂器應屬共同發展。

總體上來看,“九部樂”在樂器的使用上豐富多樣,雜糅了漢族與西域的多種樂器。“九部樂”的形成,體現了在此時期中外音樂的融合以及宮廷燕樂的高度發展,為后來唐代宮廷燕樂的發展打下良好基礎。

2.唐代宮廷十部樂及坐、立部伎中的應用

唐代笛簫在宮廷雅樂中的使用并無太大改動,笛簫運用最多的場合還是在唐代宮廷燕樂中。唐高祖登位之后,其燕樂依舊沿襲隋制“九部樂”,貞觀十四年,“協律郎張文收采古朱雁天馬之義,制景云河清歌,名曰燕樂,奏之管弦,為諸樂之首。”

貞觀十四年,《燕樂》創作而成,此《燕樂》非宴飲之樂的意思,而是作為“十部樂”中的第一樂曲,以管弦樂器演奏。之后又有:“先是,伐高昌,收其樂,付太常。”即征伐了高昌國,并將其音樂收錄于太常,將原“九部樂”中的《文康樂》替換為《高昌樂》,由此,新的“十部樂”誕生。

據《通典》記載“凡大燕會,設十部之伎于庭,以備華夷。”即凡有大型的宴會,必須要設十部樂用以欣賞,可見“十部樂”在唐代宮廷中地位是極高的。這其中《高麗樂》還使用了義觜笛,可見異形笛在當時的應用還是較普遍的。《燕樂》、《清商樂》屬中原本土創作而成,因此在樂器使用方面多中原樂器。

《康國樂》的產生起源于周武帝聯姻北狄,其以北狄音樂改制而成,在隋朝的九部樂中使用的就是笛、正鼓、加鼓、銅鈸等樂器,唐時沿用了隋朝《康國樂》的樂器配置。“十部樂”確立后,唐又設立了坐、立部伎用以宴饗等。

其中有舞者還有伴奏樂隊。坐、立部伎中所使用的音樂雜糅了西域音樂元素,所以在樂器使用方面也有使用西域樂器。《舊唐書》志第九,音樂二中有關于坐、立部伎中所用樂器的記載:“樂用玉磬一架...長笛一,短笛一...”可見在坐、立部伎中有長、短笛的應用,長笛就是豎吹笛,即單管簫。

除了文字記載以外,從出土文物來看笛簫的應用更加清晰明確。唐高祖堂弟李壽墓中的石刻壁畫,現收錄于陜西歷史博物館。原圖像記載該坐、立部伎共有二十四人,其中坐部伎十二人,立部伎十二人。奏樂者皆為女樂伎,衣著統一,富有美感。

由此可見,在唐代宮廷燕樂中,坐、立部伎的規模是較大的,笛簫也作為伴奏樂器在其中被高度使用。唐代坐、立部伎使用樂器豐富,既有中原本土樂器又有西域樂器,展現出了唐代器樂發展的繁榮之景。

三、總結

綜上所述,橫笛在唐代的宮廷用樂中應用的更加廣泛,真正達到了笛簫樂器共同發展的局面。唐代宮廷燕樂發展極為繁榮,在音樂方面博采眾長,吸收了諸多外來音樂用以宮廷宴饗,可見統治者對外來音樂的重視與喜愛。

西域樂器被廣泛使用,并不代表本土音樂及樂器被忽視,在重要場合的音樂演奏多奏中原音樂,在用以欣賞等娛樂時則更多使用西域音樂。橫笛與單管簫在此期間發展迅速,這也為笛簫在唐之后的傳承與發展奠定了基礎。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 音樂是舞劇的靈魂和世界上的共同語言2021-8-23

- 西藏的音樂色彩:陽光慢慢流淌,音樂慢慢經過2021-8-23

- “百”和“甲江”西藏民間儀式音樂活化石2021-8-23

- 我是這樣理解藏族音樂的2021-8-23

- 那些打動人的西藏歌曲和音樂2021-8-23

- 西方音樂欣賞教材《聽音樂》:一堂遲到的音樂課2021-8-20

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線