音樂的傳唱度和藝術性哪個更重要

音樂的傳唱度和藝術性哪個更重要

上一周,我們的《好聽的音樂都被寫完了嗎》一經發出收獲了網友們不少好評,并提出了相當有建設意義的想法。

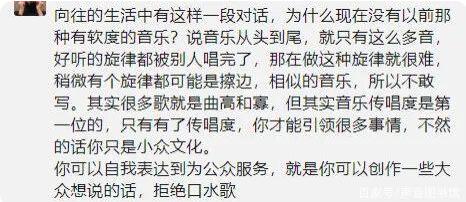

而也有網友的留言,引起了我的更深一層的思考

傳唱度,也是個老生常談的話題了。一直以來,人們關于陽春白雪和下里巴人之間的爭吵就沒有停過,而音樂的傳唱度也正是這些爭吵中的中心話題。所以我們今天就想來聊聊傳唱度——它重要嗎?它和藝術性矛盾嗎?如果一個音樂人必須要在傳唱度和藝術性之間做出取舍的話,他該選哪一個?

首先說,傳唱度當然重要。雖然我們推薦歌曲向來不會以傳唱度為唯一標準,但是很多時候,這確實是考量一個音樂作品質量的重要指標。畢竟,歌是寫出來給人聽的。對于流行音樂人而言,你的歌曲面對的就是普羅大眾,就是沒有經過專業的音樂訓練、拿聽歌當樂子的大多數人。

其實不僅僅是流行音樂人,就算是更小眾的音樂人,他們的創作本意也是為了吸引喜歡他們的人來聽的。然這群人看起來體量可能沒那么大,但是也會有傳播在他們當中的“高傳唱度”的歌,比如《Fade to Black》之于金屬樂迷,比如《Kind of Blue》之于爵士樂。無論怎么看,傳唱度都是對音樂人的肯定。

當然我舉的這兩個例子可能不太合適,金屬和爵士樂在國內的聽眾范圍的確比較小,但是假如放到全世界上來看,它們的知名度比你下意識反應中的高傳唱度“神曲”都要更高。這也側面的證明了我的進一步觀點,就是——對于不同審美、不同年代、不同喜好的人群,可能你心目中的高傳唱度,對他人毫無參考價值。

這讓我想起了前陣子的“冷門歌手”孫燕姿了。這件事起因很簡單,就是有人在網絡上意外發現了一個名叫孫燕姿的歌手,驚訝于她的作品十分好聽人卻不走紅。另一批優越感極強的網友就跑出來嘲笑,連孫燕姿都成了冷門歌手,可見當今華語樂壇之不堪了。

一代人有一代人的偶像,一代人有一代人喜歡的歌。拿曾經的歌壇天后與現在尚在成長中的年輕人相比,不說有多不公平,其實根本沒有任何可討論的地方。李斯特在幾百年前也是風靡萬千少女少婦的偶像派人物,現在更多是被印大學教科書上;Beatles當年掀起的狂熱并不比現在的流量偶像們低,但是浪潮也更多停留在了那個年代;長輩們傳唱了數十年的紅歌,并不見得你會喜歡反反復復聆聽;你爸媽年輕時候追過的張明敏,蘇芮,王杰,也沒見有人成天播放他們的歌。我也是伴著孫燕姿,林俊杰,周杰倫的作品長大的人,他們自有他們成功經典的作品,卻并不能成為攻訐今天的年輕人的理由。他們的歌曲曾經傳唱度非常高,但是也被時代打下了濃濃的烙印,而其中的絕大多數音樂,其實早就被絕大多數人遺忘。

當然,能夠在熱潮之下流傳下來,真正能穿越時間被人們奉為經典的那些歌,必然要有高度的傳唱度——但是除此之外,還有更重要的東西。

“洗腦神曲”傳唱度高不高?高的很。很多人對現在網絡上、尤其是短視頻app中猶如病毒一樣傳播的口水歌深惡痛絕,殊不知這種音樂由來已久,并不是近些年才出現的。《小星星》可以說是洗腦神曲的始祖了,甚至已經傳播了幾百年。它具備了洗腦神曲的一切必備元素——簡單的節奏,簡單的歌詞,明快的曲風和周期性重復強調的主體樂句,并且從我們還是不懂事的孩子的時候就開始在我們耳邊洗腦了。還有一個最近爆火的《蜜雪冰城》主題曲,其原版是誕生于1847年的反種族歧視歌曲《噢,蘇珊娜》,也已經有一百多年的歷史了。

絕大多數的洗腦神曲誕生于當下,在一段時間內的爆火之后,也就慢慢消失于當下了。前兩年曾經響徹整個網絡的神曲,我們現在甚至都不大想得起來名字叫什么。它們曾經有過極高的傳唱度,給當時不少人帶來了樂趣,卻并沒能留下來。

我將這種現象的原因主要歸納為過于單一,換句話說就是,不耐聽。

洗腦神曲固然由于強烈的節奏和順耳的旋律組合讓人非常容易記住,但是,同時,也會迅速使人厭煩。因為它們聽起來全都差不多,而且聽兩遍就會不停的在腦海里回蕩,很快新鮮感就蕩然無存了。于是,人們轉而尋找下一個新鮮刺激的目標。

想象一下,假如你下輩子只能選擇一首歌來共度余生,你是愿意選擇《老鼠愛大米》還是《Hey Jude》亦或是貝多芬的F大調第六交響曲?我向來尊重不同的人有不同的審美,你選擇什么樣的音樂作品,所能獲取的快樂都是沒有高低之分的。但是,音樂是有其優劣的。這種優劣說的抽象點就是曲高和寡,說的淺白點的話就是,優秀的作品,可以讓你在反復的聆聽中始終能感受到新鮮感,有新鮮的感悟和驚喜。

這種驚喜可能來源于編曲。優秀的編曲讓音樂層次變得更加豐富立體,不同的器樂和音色營造出來不同的質感氛圍,因此大多數時間,對于同一首歌,大編制、空間感強的編排總是會給人們帶來更加豐富的感覺;

這種驚喜可能來自于節奏的變化。重復不斷的、毫無變化可言的節奏是僵硬的,而長短、強弱、疏密讓音樂的流動性變得更加戲劇化;

這種驚喜也可能來自于刻意制造的沖突。流暢的旋律固然讓人覺得甜美悅耳,但是偶爾刻意為之的“不悅耳”反而更能提醒你這首歌的特別之處。正如我們上周所言,流行音樂的作品空間只能越來越狹窄,因為被前人探索的差不多了;在這種情況下,有追求的音樂人會刻意去探索“不悅耳”但是具有新鮮感的空間。

對于聆聽者而言,道理其實也差不多。就好像很多人會用“舒適區”來形容人們的聆聽習慣。在舒適區之內,人們會本能的感覺到和諧、美好、順耳,當音樂作品適合這個舒適區,它會在其中獲得最大限度的傳唱度。但是這個舒適區空間本身是有限的,越來越多重復的、相似的旋律會讓它變得越發逼仄。但是走出舒適區是一個危險的行為——因為它過于陌生而且鋒利,甚至,可能跟你早已習慣的區域截然相反。對于聽個歌只是找樂子的人來說,這種探索顯得毫無必要——反正我只要高興就行了。

就如同在貝多芬之前,樂句是一句一句往下接的,一個主題結束了再接下一個,交錯的旋律和和聲,都是陌生的東西。又比如三全音在漫長的音樂史中一直被當做惡魔的象征,人們不能接受這種怪異的聲響,而Black Sabbath居然完全用三全音寫下一首歌。正如我們前幾周集中介紹的工業音樂,這種怪異甚至沒有曲調的東西也能稱為音樂嗎?許多我們今天已經習以為常甚至老生常談的創作方式,在它剛剛誕生的時代,都是陌生的、石破天驚的。

對于什么樣的音樂最安全、在當下的時間最有可能傳唱出去,對于絕大多數音樂人來說,其實是非常清楚的。所以,他/她完全有能力創作出來適合絕大多數人審美的作品。同時也會有一部分更加具有探索精神的人,會將觸角伸到不那么熟悉的空間去,并試圖將新鮮感回饋給自己的聽眾。從這個角度來講,創作者的各種創新其實就是在挑戰聽眾們的舒適區。

其實這兩種選擇都沒什么錯。尤其是對于現在的華語音樂現狀來說,在很多獨立音樂人連依靠音樂活下去都成問題的同時,絕大多數聽眾卻被資本裹挾著,被迫灌輸那些低劣的音樂作品卻誤以為是自己的選擇。在這種前提下,甚至連“傳唱度”都很難說是真實的,更毋論探索新的音樂空間。

想改變現狀絕不是一朝一夕的事情,但是我仍舊樂于從殘酷中發現閃光點。能夠在這種嚴酷的現狀之下引導聽眾的審美甚至嘗試進行自己的探索實驗。對我個人而言,傳唱度并不能證明一首歌的優劣,同時,也不會因為它的創作者或者接受群體而對它預設立場。而對于聽眾們而言,我更希望的是,能夠給那些你覺得不那么好聽的歌一點寬容的空間——

而對于那些真正經典的、歷久彌新的音樂作品,我們還是把它們交給時間吧。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- “永遠的紅色--廣州起義組曲”重新在廣州起義紀念館奏響2021-7-9

- 捷豹與上海交響樂團合作,上海交響樂團音樂廳有了新名字2021-7-9

- 城市+音樂節,如何產生“化學反應”2021-7-9

- 上海音樂劇藝術中心制作音樂劇《偽裝者》三部曲啟動2021-7-9

- 酷狗音樂“國風新語榜”國風歌曲征集活動進行中2021-7-9

- 慶祝中國共產黨成立100周年黑龍江戲曲名家演唱會即將上演2021-7-9

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線