傳統樂器為什么只有古琴被列為世界非物質文化遺產

傳統樂器為什么只有古琴被列為世界非物質文化遺產

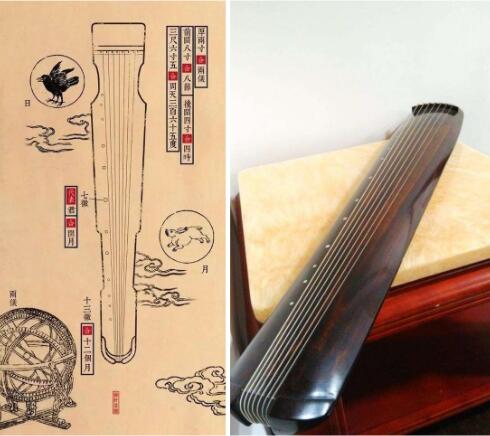

2003年11月7號,中國古琴藝術被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產代表。古琴能被列為世界非物質文化遺產不單單是因為他是件樂器,還在于古琴本身所承載的中國的文化。

聯合國教科文組織通過的《保護非物質文化遺產公約》對于“非物質文化遺產”的定義是指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。各個群體和團體隨著其所處環境、與自然界的相互關系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質文化遺產得到創新,同時使他們自己具有一種認同感和歷史感,從而促進了文化多樣性和激發人類的創造力。

古琴本身作為一件樂器,是一個物體并不是非物質,不屬于非物質文化遺產。古琴能被列為非物質分化遺產關鍵在于古琴的制作工藝,彈奏技巧,曲譜記錄,演奏儀式,傳承體系,文化思想等等。

首先來說下古琴海量的琴曲記錄。古琴發展至今,存世并且流傳下來的古琴曲,從六朝時期陳楨明三年丘明傳《碣石調幽蘭》起,至民國三十五年(公元1946年)裴鐵俠編撰的《沙堰琴編》止,共記載了三千三百六十多個不同派別的傳譜,去其重復,共計有六百五十余首不同曲名的琴曲,這還不包括建國后創作的琴曲和遺失的琴曲。如此海量的琴曲傳譜,是其他中國樂器不能比的,古箏,笛簫等比較大眾化的樂器,傳承下來的曲譜加起來可能都沒有古琴多。古琴藝術中的琴史、琴律、記譜法、彈奏法、美學等方面早已形成獨立完整的體系,并被稱作“琴學”

減字譜

其二就是古琴的制作工藝,古琴的傳統制作十分復雜,選材,制木胚、髹漆、裝配等大的方面,至少可以概括為十幾個步驟。而每一步驟中,甚至包含上百余道工序、細節,足以說明每一張傳統手工古琴來之不易。斫琴師們沿用唐朝流傳下來的古琴制作工藝,嚴格恪守一道道傳統工序,才讓傳統手工古琴得以傳之至今。可以說,每一件古琴,都是歷史的活化石。

木胚

第三點是古琴本身所包含的文化思想。中國古琴最大的特點就是他與中國的哲學思想和審美思想完美契合,并且一直貫穿著古琴幾千年的發展歷程。它吸收了我國兩大傳統學派,道家和儒家的思想,是中國主流文化的集大成者。對于古琴的賞析,要不僅僅懂得中國的音樂審美,更重要的是要懂得中國的文化審美,需要從更深度的文化底蘊中挖掘其精神內涵,可以說古琴是中國文人的象征。

生漆

以上的幾個觀點可能僅僅是一部分,古琴本身所蘊含的思想文化太多太多,需要我們不斷的去發掘,傳承,才能讓古琴在新時代散發出其獨特的文化魅力。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 文化大省陜西的11種傳統音樂“活化石”2019-7-11

- 揚琴:是世界性樂器?還是中國民族樂器?2019-7-8

- 世界十大知名手工鋼琴品牌名單2019-5-27

- 樂器知識:手風琴樂器和手風琴藝術的發展2018-12-25

- 遠古樂器:改寫世界音樂史的古笛2018-11-1

- 編鐘:不僅是文物更應該是樂器2018-10-26

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線