杜鳴談舞劇版《花木蘭》:融合民族樂器和流行元素

杜鳴談舞劇版《花木蘭》:融合民族樂器和流行元素

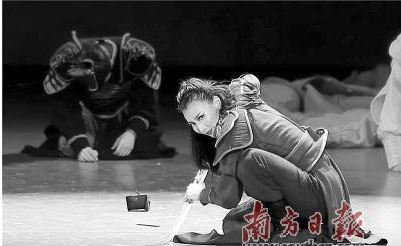

《花木蘭》劇照。

在很多人的印象中,替父從軍的花木蘭是英氣十足的形象,但在4月3日至6日于北京保利劇院上演的舞劇版《花木蘭》里,她不僅是勇敢的女將軍,也有女性特有的柔情一面。這部舞劇由《沙灣往事》的總編導周莉亞、韓真及作曲杜鳴等聯袂打造,有望下月在廣州、深圳、珠海、中山等城市巡演,未來還將前往國外巡演。7日,廣東著名作曲家、國家一級作曲杜鳴接受了南方日報記者獨家專訪,講述為該劇作曲的心得,他特別提到,該劇的主創團隊多為“80后”,年輕人能為經典題材帶來更為新鮮的視角。“我也年輕過。我始終相信青年藝術家的創造力和活力。”杜鳴說。

展現花木蘭柔情一面

南方日報:花木蘭的故事在中國家喻戶曉,并被多次被搬上銀幕、熒屏和舞臺,在您看來,這版花木蘭有何不同?

杜鳴:過去相關題材作品中,展現的多是花木蘭英氣的一面,但這次的舞劇版還展現了她女性的魅力。在劇本構思階段,我們一直在商討如何讓這一女性角色更加鮮活,更有魅力。

舞劇一般都有男一號、女一號,按照習慣的藝術處理方式,往往他們會形成一種愛情關系,因此我們虛構了花木蘭暗戀的“將軍”這一人物。在劇中,花木蘭從始至終都沒對將軍承認自己女孩的身份,直到對方快犧牲的時候,她才摘了頭盔、散出長發,告訴他“我是個女孩,是那個愛你的女人”。這是非常動人的段落,也容易讓現代年輕觀眾產生情感上的共鳴。我們想讓觀眾知道,她是個女孩,她有她的羞澀,也有她的愛情,這會讓人物更加有魅力。

南方日報:以舞劇的方式講述花木蘭的故事,有何現代意義?這部劇多數主創都很年輕,您覺得他們給這部劇帶來了怎樣新鮮的視角?

杜鳴:這部劇中,向年輕人宣揚愛國主義的同時也強調要愛親人和身邊的人。木蘭從軍為了什么?為的是讓大家能夠和平生活,而這也是當今世界的一個大主題。

這部劇的導演也是《沙灣往事》的導演,《沙灣往事》是她們首次做總導演,從中可以看出廣東省委宣傳部的魄力,某種程度上廣東也是兩位導演的“伯樂”。她們才30出頭,在審美和藝術表達層面和青年觀眾互動,有自己的強項和得天獨厚的優勢。兩位導演在藝術創造上充滿了活力和想象力,這也是《沙灣往事》和《花木蘭》成功的一大要素。

南方日報:在舞劇中,音樂是很重要的一環,《花木蘭》音樂創作的理念和風格是怎樣的,您在創作時是否考慮到了年輕觀眾的審美訴求?

杜鳴:年輕觀眾的訴求必須要考慮。從音樂創作角度,首先要明確這是一部中國的民族舞劇,要帶有很明顯的中國烙印和中國特質。在這一方面可以借助如蕭、古箏、琵琶等有中國特色的民族樂器,讓觀眾感覺到這是中國的民族舞劇。當然,在藝術處理上也要盡可能地適應現代年輕人的需求,比如考慮到他們對節奏的敏感性。因此我在整個劇中運用了大量鏗鏘有力的中國打擊樂,當下的流行樂都很有節奏感,那我們用打擊樂的節奏讓觀眾感到震撼和亢奮。

其實總結起來很簡單,即為“古為今用,洋為中用”——在古典題材的基礎上,為今天所用,宣揚愛國主義以及對和平的愛;同時采取交響樂及中國民族特色樂器的方式,來弘揚中國傳統文化。

以新視角講述中國故事

南方日報:《花木蘭》由交響樂樂團現場伴奏讓人耳目一新,怎么會想到這樣的呈現方式?

杜鳴:事實上,在國外以及中國早期的民族舞劇,現場樂隊伴奏是常見的形式,但受國內藝術院團人力資源及經濟條件等多方面的限制,近些年鮮見這一形式。而《花木蘭》采取的是中央歌劇院和寧波市演藝集團這一“央地合作”的模式,對演出市場人力資源進行合理有效地整合。

南方日報:這是否也可以理解為“央地合作”模式的優勢所在?從中廣東是否也可以有所借鑒?

杜鳴:我更傾向于將“央地合作”看作優勢資源整合的方法之一。廣東的藝術院團能力很強,我們要研究的是如何“強強聯合”、把優質資源整合到一起。

今年夏天,《沙灣往事》將迎來第一百場演出,據我所知,該劇將會與廣州交響樂團合作,由他們現場伴奏。倘若成行,確實是廣東“敢為人先”的一大體現。引入了交響樂隊的現場伴奏,能給觀眾更為立體的藝術體驗,它帶來的情感沖擊力和震撼度也會更加真實,更加打動人。

南方日報:您參與創作的《沙灣往事》被視為廣東文化走出去的典型案例,該劇也曾在國外贏得不俗反響。在如何“讓中國故事演出國際范”的問題上,您能否分享一些經驗?

杜鳴:首先,一定要講述中國人的故事,要適應中國人的審美訴求和道德標準,《沙灣往事》關注的即為東方故事,《花木蘭》同樣如此。那么“國際化”是什么概念?在我看來,邀請優秀的主創團隊,在講好故事的基礎上,借助現代的藝術處理手段、技術和優秀的藝術表演,讓故事更加精彩。《沙灣往事》的舞臺美術是一大亮點,采用了機械化電腦控制的科技手段,當時在國內產生了轟動效應。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 成都大學中國-東盟藝術學院院長郁鈞劍:唱歌的一半是文學2018-4-4

- 藝苑百花|趙季平:“一手”伸向民間 “一手”伸向世界2018-4-2

- 名人專訪:趙季平——“一手”伸向民間 “一手”伸向世界2018-3-29

- 京劇表演藝術家張火丁牽手第十八屆“相約北京”藝術節2018-3-26

- 羅在勝:“修琴調音”近半世紀 讓樂器復活2018-3-23

- 上海音樂學院副院長楊燕迪:音樂不僅是娛樂 它還發現人性2018-3-23

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線