樂器品鑒 | 絲綢之路上的遺珠——箜篌

樂器品鑒 | 絲綢之路上的遺珠——箜篌

今天清明時節。經歷了早春的回暖,驟然奔夏季的節奏,在清明這樣涼爽多雨的天氣里,一起來聽一首小曲,知一種樂器。

絲綢之路上的遺珠——箜篌

《通典》云:“豎箜篌,胡樂也,漢靈帝好之”。

古代箜篌有著三種形制,鳳首箜篌、臥箜篌和豎箜篌。其中,豎箜篌,又名“胡箜篌”并非本土樂器。豎箜篌在漢代時由絲綢之路傳入中原,被譽為“絲綢之路上的遺珠”。在南北朝文化大交融時期,從西域傳入的箜篌逐漸漢化,成為中原民族定型的傳統樂器。

箜篌最輝煌的歲月是在漢唐時期,當時不管是民間還是宮廷,彈奏箜篌是衡量一個女子有才學的標志之一。東漢的樂府詩《孔雀東南飛》一開頭即是:“孔雀東南飛,五里一徘徊。‘十三能織素,十四學裁衣,十五彈箜篌,十六誦詩書……’”即可見其地位。

之所以稱其為“遺珠”是因為這件古樂器在明末清初一度失傳,再沒有箜篌實物出現,無人能彈奏,甚至沒留下一首樂譜是為什么呢?

箜篌在漢唐宮廷音樂興盛之時被宮廷高度壟斷,再到明朝箜篌因為長期被拘禁在不見天日的高門貴族中,失去民間發展根基,形制得不到改進,技術退化,曲目匱乏,病得奄奄一息,最后更遭到儒教正宗推禍委過以“靡靡之音”的惡毒攻擊,終于失去了生命,直接導致其斷代了300年之久。

或已失傳,或已被沙土埋沒的家族

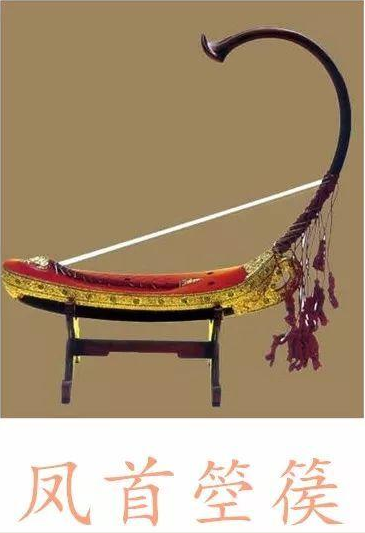

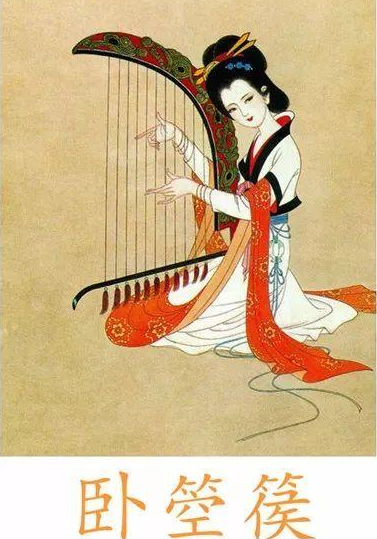

上文說到了,古代箜篌的三種形制,鳳首箜篌、臥箜篌和豎箜篌。

鳳首箜篌東晉初由印度經中亞傳入我國,晉曹毗《箜篌賦》描繪為“龍身鳳形,連翻窈窕,纓以金彩,絡以翠藻”。可知其是以鳳首為飾而得名。

鳳首箜篌在隋唐用于天竺樂、驃國樂和高麗樂中。唐德宗時,從驃國(今緬甸)也傳進了鳳首箜篌。這是鑲有絳軫的一種鳳首箜篌,至今還在緬甸流傳,稱“桑柯”或“彎琴”,也叫作“緬甸豎琴”,而在國內,鳳首箜篌在明代后失傳。

遠在春秋戰國時楚國就已經有和琴、瑟相像的臥箜篌了。是宮廷音樂中不可缺少的演奏樂器,漢代臥箜篌被作為“華夏正聲”的代表樂器列入《清商樂》中,當時有五弦十余柱,以竹為槽,用水拔彈奏,不僅流行于中原和南方一帶,還流傳到東北和朝鮮。

臥箜篌曾用于隋唐的高麗樂中,以后在我國日漸銷跡,至宋代后失傳。但臥箜篌在朝鮮卻得以傳承,經過歷代的流傳和改進成為今日的玄琴。在日本臥箜篌因從當時的百濟國(高麗、百濟都為朝鮮古稱)傳入,稱為百濟琴。

東漢之時,由波斯(今伊朗)傳入我國一種角形豎琴,也稱箜篌。為避免與漢族的箜篌混同,稱豎箜篌,或“胡箜篌”。

現在,古代的箜篌實物雖已不存,但漢魏壁畫上多見到彈奏箜篌的人像,如敦煌莫高窟431窟彈奏的就是豎箜篌,它們完全與亞述浮雕上所見的豎琴相同。

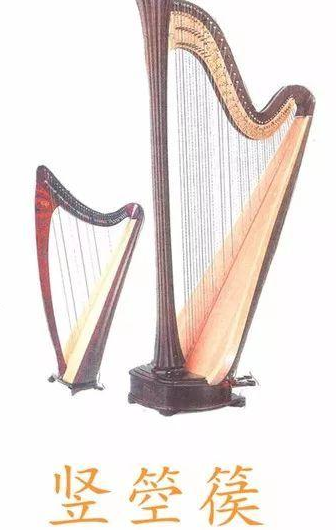

豎琴與箜篌的一脈相承

我們既然提到了豎琴,那么豎琴與箜篌之間到底存不存在共同的血液呢?

據著名箜篌演奏家魯璐說:“箜篌最吸引國外聽眾的是,我們的樂器如此相似,但是我們卻保留特色,各有不同。音樂無國界,箜篌作為‘一帶一路’上重要的文化符號,正在發揮著特有的東方魅力。”

其實,箜篌和豎琴本就是同祖同宗的。“箜篌是一種具有世界基因的樂器,在世界范圍內有很多泛箜篌類樂器出現。經過歷史和文化不斷變遷,本土化的箜篌與豎琴形成了不同的音樂語言。通過獨具中國韻味的彈撥技巧,箜篌才能夠呈現出中國古樂特有的音律之美。

結語

箜篌盛行于漢唐,這與政治的支持、人民的安居樂業有著密切關系。西方曾有個馬斯洛需求學說,認為人只有在滿足溫飽問題后,才會需要更多更高層次的東西。梁啟超先生曾說道:“音樂與政通矣”。這就更說明了音樂與政治聯系的十分微妙與緊密。

箜篌的衰敗和朝代的更替有著莫大的關聯。外交政治疲弱與內戰紛紛,再加上箜篌是供皇帝以及王公消遣的樂器,在民間并沒有多少群眾基礎,以至于在清朝中期徹底消失。

如今又要迎來箜篌發展的輝煌時期了,箜篌的明天,將會重現漢唐那段盛世景象,箜篌的明天不但屬于中國,而且屬于世界。

——結語引自著名演奏家魯璐采訪

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 中國人正重新認識古老樂器塤的魅力2017-9-4

- 非物質文化遺產——古滎對花鼓得傳承2017-8-25

- 古代彈弦樂器:盛唐樂器箜篌2017-8-4

- 漢唐時代絲綢之路上傳入中原的胡人樂器2017-7-31

- 2017年廣西新媒體采風團:體驗京族傳統樂器獨弦琴2017-7-26

- 樂器知識:古代美妙音樂是從這些樂器奏出來的2017-7-26

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線