音樂學習不能突出技巧卻忘記了音樂的本質是音樂性

音樂學習不能突出技巧卻忘記了音樂的本質是音樂性

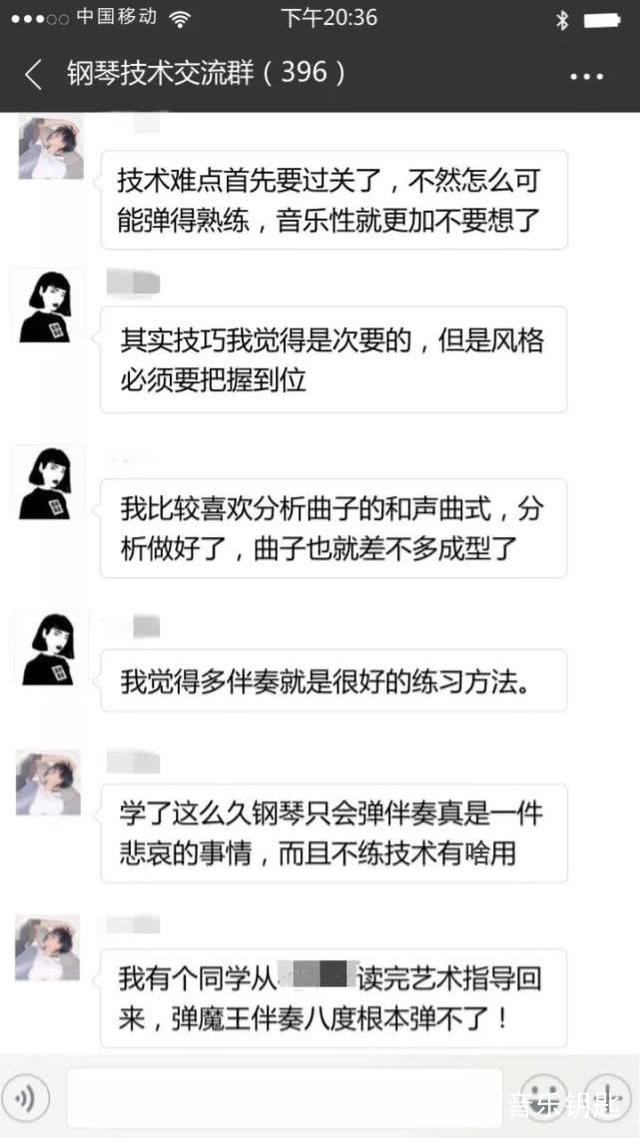

最近,在某個鋼琴學習討論群中看到了以下一段對話:

其中一個同學認為,學習鋼琴應該技術至上,技術是彈奏鋼琴的基礎,沒有技術,一切都是空談;

另一個同學認為,鋼琴演奏要注重音樂性,而且要學會分析作品,注重作品風格的把握。

對于技術性和音樂性孰重孰輕,一直以來在音樂教學中都是一個備受爭論的話題,即使是鋼琴家,也會有不同的看法:

蘇聯作曲家、鋼琴家拉赫瑪尼諾夫曾說:“學生要想成為良好的鋼琴家,精通技巧是首要條件之一。”

德國鋼琴家漢斯·馮·彪羅曾說:“對于一個鋼琴家的三件事,第一件是技巧,第二件是技巧,第三件也是技巧。”

波蘭鋼琴家霍夫曼指出:“現代技巧中,有種令人遺憾的傾向,就是技巧本身變成了目的。任何時候,只要技巧本身變成目的,并篡奪了真正的目的——音樂內容的地位的話,就應當把它清除掉。”

那在孩子的音樂學習中,到底應該更注重音樂性的培養還是技術性的培養呢?其實音樂性和技術性是相互依存的關系,音樂性是目的,而技巧是手段。演奏音樂好比朗讀文章,標準的普通話是提升朗讀水準的一種手段,但表現作者文字背后的詩情畫意,冷暖人生,才是最終應該傳遞給聆聽者的。

但現階段,大眾對藝術的審美還是停留在“彈得快,唱得高,畫得像”上,所以,我們身邊學習器樂的孩子技術水平普遍都比較突出,但卻忘記了音樂的本質是音樂性的表現。

音樂性的培養

是提升孩子內在素養的基本要求

很多家長讓孩子學習音樂的目的,是為了提升孩子的藝術修養和氣質內涵,而這些素養光靠單純練習手指技能完全無法獲得。擁有過人的手指技術,只能證明孩子非常刻苦勤奮,這些只是停留在手指上的東西。只有孩子能夠明白自己演奏的音符到底有何種意義,表達的是什么情感,這才是能真正影響孩子的認知,深入骨髓的。

音樂性也能服務于技術

技術水平越高,對于音樂情感的可塑性就越強。反言之,音樂情感的表現,也能有助于技術難點的解決。例如《李斯特第十一狂想曲》的開頭,這一部分由大量的快速震音組成,想要將這些音符快速均勻地演奏絕不是一件容易的事情。但如果加上音樂性的處理,將震音作一個由慢到快的速度變化,讓快速震音的彈奏有一段緩沖的時間,這一技術難點也就迎刃而解了。

▲《李斯特第十一狂想曲》第1-3小節

但是這種速度或者是力度的變化,必須要符合作品風格和情感的處理,不能盲目為了解決技術難點而影響音樂表達的準確性。

注重音樂性的培養

才能讓孩子對學習音樂保持興趣

每個人天生對音樂就有一定的洞察力,孩子們喜歡音樂,其實就是這些天生的洞察力使他們感受到了音樂的美妙與神奇。但很多孩子一旦開始學習樂器,便“執著于”練習手指技術,并不是說孩子不應該注重這些基本的手指要求,但往往這種枯燥的練習讓他們忘記了音樂原本的美好,扼殺了孩子們對音樂探索的欲望。

所以,只有回歸音樂的本源,讓孩子不斷發現音樂的豐富情感和絢麗色彩,才會激發孩子對音樂無盡的探索欲。

有情感的音樂才是鮮活的

隨著科技的進步,市面上早已出現了一種鋼琴自動演奏系統,只要鋼琴裝上這樣的裝置,鋼琴便能自動演奏,并且技術無可挑剔,還能準確地模擬出各種音樂中的變化。但是這樣完美的演奏真的能取代人類嗎?

機器的演奏只是按照設定演奏,雖然毫無差錯,但是一成不變。它永遠無法取代人類的創造力和想象力,永遠無法揭示音樂中的深刻內涵,永遠無法體現音樂的價值。

音樂是鮮活的,它的靈魂靠人們代代相傳,機器是冰冷的,它只能演奏出音樂表面的技術和人們所設定的情感變化。只追求技術的演奏,跟機器又有什么區別?

法國著名鋼琴家瑪格麗特·朗曾經說過:“只有人的演奏才能賦予音樂生命,一種玄妙而又不可挽留的曇花一現的生命。”這才是音樂的意義。

但強調音樂性并不是要放棄技術性,無技術,無音樂;練技術,為音樂。音樂性和技術性必須共同發展,才能創造出真正的音樂。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 淺析李斯特標題音樂體裁的美學觀念2018-11-20

- 如何在音樂教育活動中培養學生的創新思維2018-11-20

- 音樂院校人才培養:立德樹人是根本任務2018-11-19

- 如何更好地發揮音樂學科在育人中的作用2018-11-15

- 適合兒童和家庭觀看的世界經典音樂劇2018-11-14

- 音樂文化:三國、兩晉、南北朝時期的音樂文化2018-11-14

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線