音樂文化:三國、兩晉、南北朝時期的音樂文化

音樂文化:三國、兩晉、南北朝時期的音樂文化

莫愁在何處,莫愁石城西。艇子打兩槳,催送莫愁來。聞懽下揚州,相送楚山頭。探手抱郎看,江水斷不流。——《西曲·莫愁樂》

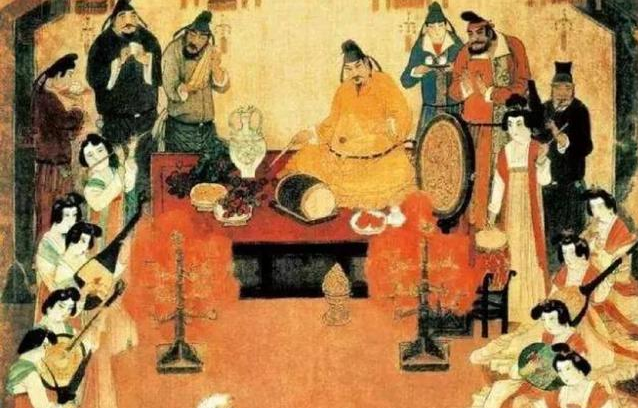

在三國、兩晉、南北朝時期是歷史上一個大動蕩的時代,也是北方與南方、少數民族與漢族,在音樂文化上一個大融合的時代。自東漢末年農民起義失敗以后所爆發的封建割據戰爭,魏、蜀、吳的建立,晉的暫時統一,北方和西方邊地區向內地遷移,東晉的南遷,北方的戰亂等等,都引起了當時人們的遷移,促進文化交流。使得音樂文化得到了極大的發展,同時還融合了外國的音樂。

說起民族之間,在后來隋唐時期大部分樂器,如曲項琵琶,方響 ,羯鼓,鈸等已經出現了。當時龜茲樂,西涼樂,高昌樂,康國樂,天竺樂,安國樂,高麗樂等已在國內流行。同時民族之間也產生了大融合,因為不斷的戰亂使人們的生活一直處于水深火熱之中,人民的生活極端痛苦。有著大量的階級對立情緒和反對非正義戰爭的民歌,在少數民族和漢族同時產生。再有這共苦命運之中,共同生活,并肩進行階級斗爭。就使個民族的音樂文化融合了起來。例如《幽州馬客吟》,《隔谷歌》《企喻歌》《吳歌》系列《西曲》系列等。都能很好的反映,這些文化的結晶。

國外的音樂是隨著宗教的傳入引起的。當時佛教從天竺(現印度)傳入中國。隨之而來的也帶來了音樂文化。同時哪時人們生活痛苦,也就追求在思想上的依托。為了更加便于傳播佛教,穿來的天竺的本土歌曲,也不得不吸收我國本土的音樂。同時,佛教的思想為統治者的統治效力。這使佛教的音樂更加快速的發展。

中國古代十大名曲,在三國時期就占了兩個,《胡笳十八拍》嵇康的《廣陵散》。音樂大師當初前輩倍出,優秀的作品很多。蔡邕的《琴操》。嵇康的《長清》《短清》《長側》《短側》被稱為“嵇氏四弄”與“蔡氏五弄”稱為“九弄”在隋朝稱為士的標準。可見重要。

《相和歌》的繼續發展。在漢代它已經有了很好的發展了。在這時又有了很大的發展。在樂器方面變得多元化。之前的伴奏樂器上一篇文章我提過有鼓、角等伴奏。大約魏朝時有笙,笛,箎,節,琴,瑟,箏,琵琶等。音調也變得更全。有了轉音,曲調的種類也變得多樣化。這種由器樂,聲樂和舞蹈三者綜合而成的大型《相和歌》曲式,是為大唐時的《大曲》的早期雛形。同時《清商樂》和《鼓吹》等音樂也得到了發展。

我國文化的發展源遠流長,博大精深。在經歷了千百年以后,依然有它閃亮的光輝。這么寶貴的文化值得我們每一個人去傳承。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 高中音樂課堂開設戲曲鑒賞課必要而且重要2018-11-14

- 中國音樂理論:音樂人類學的“中國經驗”2018-11-13

- 俄羅斯音樂專業留學:音樂院校匯總2018-11-13

- 中國音樂理論:中西基本樂理之異同2018-11-12

- 新課改下的小學音樂教學2018-11-9

- 音樂教育發展:普通高校音樂教育法制化建設策略2018-11-8

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線