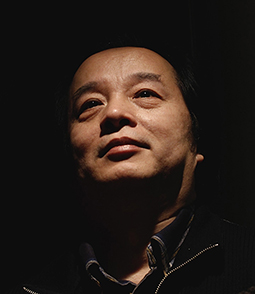

葉國輝:前沿音樂的實驗者

仲春四月,上海音樂學院鮮花盛開,在散發著淡淡花香的暮色中,作曲系主任、著名作曲家葉國輝正在策劃一期形式新穎、立體化的大師班,希望給作曲系的學生更多的啟發與體驗。

葉國輝是一位前沿的實驗者,將中國元素與題材多角度地運用到作品中,在學術界和社會產生了廣泛而深遠的影響。

一張老唱片影響早期創作

葉國輝的父母是湖北藝術學院(武漢音樂學院的前身)作曲系的老師,他從小就很喜歡音樂,跟隨父親學習小提琴,那時家里有鋼琴、留聲機和許多音樂唱片。但是他8歲時,父母被下放到農村,出發之前收拾東西時,父親隨手拿了一張唱片放到紙箱子里用來加固碗筷。到農村后,作為無線電愛好者的父親費盡周折搜集了一套配件組裝了一部留聲機。于是,唱片里貝多芬的《c小調鋼琴合唱幻想曲》和瓦格納的《唐豪瑟》序曲陪伴他度過了少年時代,以至于他早期的作品中總有瓦格納和貝多芬的影子。

在農村多年的艱苦生活并沒有磨滅葉國輝的音樂理想,他成為當地很有名氣的文藝活躍分子,自己拉小提琴、寫歌曲。有一天,他正在農田里干活,荊州文工團一位負責招生的老師突然來到地里,對他說:“聽說你會拉小提琴,來我們文工團吧!”這樣,他到文工團工作了很多年。

1986年,他在父母的鼓勵下同時報考了好幾所音樂學院。“那時,從未去過上海,買了一張船票就去考試了。可是由于介紹信上有個文革時期的舊公章不合格,我差點被取消復試資格,幸好上海音樂學院負責招生的老師很愛才,看我的成績很高,讓我趕快回湖北去補蓋章。那次我考其他音樂學院的成績也很好,但最終經過綜合比較還是選擇了上海音樂學院。”

多角度運用中國元素

畢業之后,成績優異的葉國輝留校任教,他滿懷激情地創作了《后山寫生》、《村野》、《京劇印象》等作品,先后在國內比賽中獲獎。但令他感到苦悶的是,九十年代初,古典音樂市場還沒有建立起來,作品很難付諸于音響,基本上是紙上談兵。

雖然那時的大環境并不理想,但葉國輝一直在努力尋找自己的創作方向。他非常關注中國元素和題材,或許是從小聽樣板戲、地方戲曲比較多的緣故,這種關注已經成為一種潛意識里的自覺行為。比如混聲合唱《京劇印象》,不僅吸收了京劇中韻白和京白的表現手段、廣泛地采用襯詞,還自行合成了具有一定歌詞功能的文字組合。《聽江南》、《中國序曲》、《晚秋》等優秀作品在學界產生了深刻的影響。

葉國輝從小喜歡文學,上學時幾乎每篇作文都是范文。喜歡運動、電子、繪畫、軍事,廣泛的興趣愛好為他積累了豐富的素材,從戲曲、書法、繪畫、音樂學等多個角度切入創作。例如,《曲水流觴》的靈感就來源于明朝李宗謨的《蘭亭修禊圖》,采用王羲之的《蘭亭序》等部分古文作為歌詞文本,描繪了古人在水邊飲酒賦詩的風雅。

葉國輝的近作《唐朝傳來的音樂》源于他對唐朝古譜積累了30年的興趣,他發現,唐朝遺存的樂譜《酒胡子》分別有笙譜、笛譜、箏譜和琵琶譜,甚至還找到了日本現代的同名雅樂,英國、澳大利亞也有人在研究它。于是,他將這首古曲和年代相近的名畫《韓熙載夜宴圖》相關聯,根據畫中“清吹”的場景,加入了由篳篥、笛等樂器組成的古裝清吹女子組合,與交響樂團形成互補的音響配合。

實現藝術資源高度共享

1999年,葉國輝獲中國留學基金管理委員會獎學金,赴匈牙利李斯特音樂學院深造,在那里的所見所聞給了他很大觸動和啟發。

有一次,他參加了在一個電臺錄音棚里舉行的音樂會,音樂家們也著正裝,演奏的是大樂隊的作品,雖然觀眾只有一百多人,但是也有主持人報節目、中場休息、解說等一系列正規程序。“它不僅是一場音樂會,同時也在電臺直播、同步錄音,一周之后唱片就出版了,這種對資源的高度共享與利用的方式令我非常震撼。”他說,現在作曲系的學術交流活動也盡可能把請進來的專家的資源放大,而上海音樂學院的資源也讓社會共享,以此對上海的文化建設做出貢獻。

在匈牙利期間,葉國輝很驚訝地看到當地人竟然會演奏印度尼西亞的佳美蘭音樂,原來是印尼駐匈牙利大使館特別提供了每周一次的免費課程。而印度駐匈牙利大使館也在當地不遺余力地推行自己的藝術和文化——有一次,葉國輝參加了一場由其主辦的民族音樂會,現場掛滿了印度工藝品和小吃,大屏幕上滾動播放祖賓·梅塔幾十年來帶領大量世界著名音樂家與樂團到印度了解當地文化和藝術的記錄片。

“我在想,只要有條件,我們也要拓展中國文化在世界的影響力,比如,2014年,在法國尼斯,通過《曲水流觴》這部作品的互動式的交流,讓外國學生體驗中國樂器、中國音樂之美,他們為1700年前中國就擁有這么發達的文化而感到震撼,在當時的宴會上,法國人說‘為王先生(曦之)干杯!’。近幾年,國外樂團來演出只要與上海音樂學院的項目有關,就要求他們必須演奏一首中國曲目。”

幫學生打開創造之窗

教作曲是個很抽象、很個性化的過程,葉國輝認為,在本科學習階段,要盡可能地大量學習前人的成果,包括聽作品、分析樂譜上的各種符號,搞清楚作曲家的想法以及樂譜與音響的整合度,等等。“當然,有些學生不適合這種學習方式,就要換個方法找到他們的創造之窗,啟發學生把內心深處文化、藝術的烙印挖掘出來并進行延伸,逐漸形成自己的創作特點。”

葉國輝說,有一位來自朝鮮的留學生開始什么也不會寫,“我讓他試著寫一首小提琴獨奏曲,先找最經典的作曲家的作品,研究這些譜子,做文字上、音響上的整理和分析,然后問他腦海里最熟悉的是什么音樂,他說是朝鮮民歌,我就讓他把所分析、學習到的東西運用在那首朝鮮民歌上面,寫出來之后是一首既有朝鮮民族風格又現代的小提琴曲,演奏效果非常好。”

近年來,葉國輝在鼓勵老師們提高傳統教學質量的同時也進行了一些實驗性的教學改革,比如,把分布在世界各地最知名的中國年輕作曲家講學的內容組合到一個研究生課程的專題教程中;在不改變教學大綱的前提下,以”集合課程“的方式增加更多內容,使學生的知識面更廣;拓展學科交叉系列學術活動的深度,加大藝術實踐的力度,使學生不斷聆聽到自己的音樂創作成果。

二十多年來,葉國輝培養了許多年輕作曲家和優秀教師。作為系主任,他努力為年輕教師提供好的平臺,鼓勵他們出國學習、在教學上發揮想象力。(音樂周報 徐麗梅)

精品視頻課程推薦

相關內容

- 臺灣林谷芳先生講座側記2015-4-17

- 和慧榮歸母校傳播最美聲音之源2015-4-17

- 青年指揮家、作曲家--蔡東鏵2015-4-16

- 廖昌永:中國正成為古典音樂新的增長點2015-4-15

- 女高音歌唱家黃英:把自己嫁給了歌劇2015-4-15

- 李盾:中國的文藝復興應該從音樂劇開始2015-4-13

名稱:中音在線

名稱:中音在線