麥鈞球獲斯特拉迪瓦利提琴制作獎(一)

導語:麥鈞球展示第13屆意大利斯特拉迪瓦利提琴制作大賽優異證書 在番禺大石一個普通的工業區,偏安一處的廣州波韻樂器廠并不起眼,不過最近這家工廠卻出了位名聲大振的人物——麥鈞球獲得了國際提琴制造界的“奧斯卡獎”。 來自云浮的他有著廣東人特有的低調和務實,面對記者的提問,顯得局促而緊張,回答也很簡潔。被問得急了,他說:“做琴就能做出來,但是講不出來。” 廣州琴師首嘗“奧斯卡” 9月27日,第十三屆意大利斯特拉迪瓦利國際提琴制作大賽的頒獎現場。麥鈞球的師傅曹樹堃坐在劇場的三層包廂里,忐忑地等待獲獎結果的宣布,這次他帶了弟子的6把琴來參賽,賽前徒弟麥鈞球的琴呼聲很高,曹樹堃自信能有所斬獲。 公布中提琴第4名名單的時候,現場響起“麥鈞球”的聲音,旁邊的人提醒曹樹堃“念到中國人的名字了,你怎么不去領獎?”他匆匆走下樓,可惜的是等到達臺前時,已經開始公布其他的獲獎名單了,“沒有機會現場留影,有些遺憾。” 曹樹堃馬上打電話給徒弟麥鈞球,麥鈞球正在自

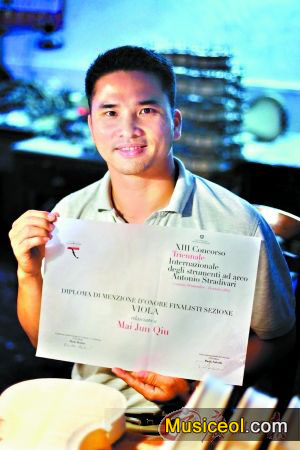

麥鈞球展示第13屆意大利斯特拉迪瓦利提琴制作大賽優異證書

在番禺大石一個普通的工業區,偏安一處的廣州波韻樂器廠并不起眼,不過最近這家工廠卻出了位名聲大振的人物——麥鈞球獲得了國際提琴制造界的“奧斯卡獎”。

來自云浮的他有著廣東人特有的低調和務實,面對記者的提問,顯得局促而緊張,回答也很簡潔。被問得急了,他說:“做琴就能做出來,但是講不出來。”

廣州琴師首嘗“奧斯卡”

9月27日,第十三屆意大利斯特拉迪瓦利國際提琴制作大賽的頒獎現場。麥鈞球的師傅曹樹堃坐在劇場的三層包廂里,忐忑地等待獲獎結果的宣布,這次他帶了弟子的6把琴來參賽,賽前徒弟麥鈞球的琴呼聲很高,曹樹堃自信能有所斬獲。

公布中提琴第4名名單的時候,現場響起“麥鈞球”的聲音,旁邊的人提醒曹樹堃“念到中國人的名字了,你怎么不去領獎?”他匆匆走下樓,可惜的是等到達臺前時,已經開始公布其他的獲獎名單了,“沒有機會現場留影,有些遺憾。”

曹樹堃馬上打電話給徒弟麥鈞球,麥鈞球正在自己的小工作臺上做琴,聽到師傅帶來的喜訊,他激動地說:“辛苦了15年,終于讓我有了點成績。”

麥鈞球這次參賽作品中有一把小提琴和一把中提琴,而他的小提琴在比賽中名列第15名,也是所有中國參賽選手中獲得的最高名次。

“廣東三代制琴師,第一次在這個比賽中獲獎,雖然不是金銀銅牌那么風光,但是我們也已經覺得可喜可賀了。歷史上,中國人只有張安一個人獲過銅牌,麥鈞球也是這次比賽中唯一一位獲獎的亞洲人。” 曹樹堃說。廣東省樂器協會常務副會長李愛群評價說:“在歷史上,廣東的制琴師在此項比賽中從未獲得任何獎項,他的獲獎對于廣東制琴界有突破性意義。”

20歲入行耕耘15年

麥鈞球制作的琴最大的特點是“手工好,看起來舒服、工整”,師傅曹樹堃評價他“人沉靜,能坐得住。話少,就是坐著干”。提琴制作是慢工出細活,精雕細琢的手藝,“制琴師要能坐得住,常常一坐就得一天”。而麥鈞球這一坐就是15年。

1998年,麥鈞球20歲,高中剛剛畢業,在同齡人還在讀書的時候,他開始跟著堂哥學做琴,從學徒做起,每個月只有200塊酬勞,工作也很枯燥。“提琴制作分取料、拼縫、制作、油漆、裝配等幾個階段,我只負責其中一個工序,每天重復。” 麥鈞球說。

剛入行手生,麥鈞球用電刨刨指板的時候經常傷到手,血流出來,“自己找東西抹一抹,繼續干活,疼只能放在心里”。學了一個半月,他就全學會了,其他學徒一般要學半年,談及秘訣,麥鈞球淡淡地說“喜歡,用心”。

相關內容

- 上海樂展:藝術鋼琴奪人眼球2014-10-9

- 上交音樂廳昵稱:“餛飩皮” 2014-9-9

- 上海民族樂器一廠的營銷路徑2014-9-5

- 樂器企業:上市有甜頭 入市需三思2014-8-8

- 曹西岐老人琴上忙活50多年鋼琴調律手藝傳給兩代人2014-7-16

- “藝術哈爾濱”:華夏藝術殿堂的一朵奇葩2014-6-9

熱點文章

樂器

日木

740)this.width=740"> 日木,羌族棰擊膜鳴樂器。又稱羊皮鼓。漢稱羌鈴鼓或羌族手鼓。流行于...

名稱:中音在線

名稱:中音在線