音樂漫談:現代音樂劇的成長

音樂漫談:現代音樂劇的成長

關于音樂劇,我們此前也推薦過不少優秀的劇目。不過,今天我們的話題則主要集中于它的成長和演變——它的出現,展現了歐洲的音樂和文化是如何隨著移民潮漸漸流傳并深深滲透入了美國本土,后來在漫長的歲月中脫胎換骨的。而這其中潛藏的,關于戰爭以及文化傳承的更深層次內涵,也是值得我們思考的內容。

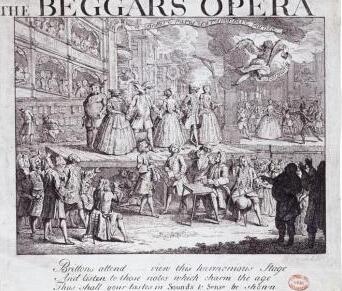

音樂劇起源究竟是在哪里,第一部劇是什么,一直眾說紛紜,沒有定論。不過現在人們普遍公認是從19世紀的輕歌劇(Operatta)和音樂戲劇《Musical Comedy》發展而來的,另外劇中浮華富麗的舞臺效果和偏好流行樂的游藝風格則應該來源于法國實事秀。英國普遍認同18世紀末的《乞丐的歌劇》是音樂劇的開端,而美國則認同1906年的《小瓊尼·瓊斯》。總的來說,早期的這種在舞臺上通過音樂、舞蹈的形式表達劇情是隨著歐洲移民來到美國的,并且落地生根。

而倫敦西區的誕生,也正是在這個時期。在《乞丐的歌劇》的基礎上,英國的音樂創作與戲劇傳統結合,加入了更多市井風格的題材和表現手法。不過,很快,戰亂的爆發和世界文化重心的轉移,讓這里暫時陷入了沉寂。這也是為什么現在我們一提到音樂劇,大多數時候想到的都是美國好萊塢,而不是英國。

我們在上一期的音樂漫談已經知道,叮砰巷的音樂成為美國流行音樂工業的濫觴。而它的位置,正是與紐約的著名娛樂街區緊密聯系在一起的——它的中心就在42街到百老匯的幾個街區里。

那么百老匯音樂劇,會采用這種絢麗悠揚易于傳唱的音樂形式,并且迅速風靡也就并不讓人意外了。音樂劇是以“腳本”為基礎的,也會采用押韻的抒情詩來進行敘述。雖然劇中大部分的對話以對白為主,但是情感的高潮點仍舊以音樂推動。

在音樂劇誕生的早期,著名的劇本都是由本土美國人寫的。著名的包括喬治·M.科漢的《小瓊尼·瓊斯》和杰羅姆科恩的《演藝船》。它們以布魯斯、爵士樂和黑人靈歌寫就,充滿了美國氣質。

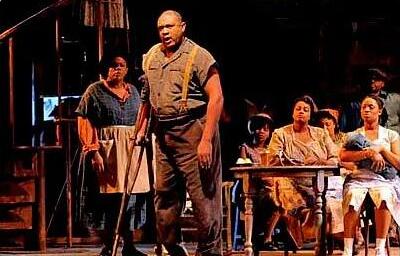

《演藝船》是美國音樂劇中的一部里程碑式的作品。一方面,它揭開了呈示嚴肅主題的“古典音樂劇”的帷幕。它是劇作家奧斯卡·小哈默斯坦、作曲家杰羅姆·科恩和制作人齊格菲爾德共同的作品,根據女作家艾德納·費伯的同名小說改編,敘述了從1880年至1927年美國密西西比河上一艘名叫“棉花團號”的演藝船上三代歌舞演員的生活和愛情故事。而另一方面,它的成功掀起了百老匯音樂劇的創作熱潮。爵士交響音樂先驅喬治·格什溫(1898年至1937年)。他曾創作過十幾部音樂劇,影響廣泛的是《波吉與貝絲》。

《波吉與貝絲》劇情敘述了南部加州查爾斯頓鯰魚巷的黑人故事,跛腳的波吉熱戀女子貝絲,但貝絲卻為一浪蕩子所誘,棄波吉而去。格什溫的音樂在整個劇中占據統治地位,亦是全劇中最精彩的部分。在排演該劇時,格什溫堅持必須由黑人演員參與,而不是讓白人演員將臉涂黑,在挑選演員和排練方面遇到相當大的困難,又經制作人的刪減,直至1935年,《波吉與貝絲》才在百老匯的愛爾文劇院成功亮相,當時美國經濟處于大蕭條時期,該劇只上演15周便被迫停演,投資虧損。但該劇卻贏得了越來越高的重視和評價,它是歌劇史上唯一一部全部選用黑人演員進行演出的歌劇,它的音樂兼具了傳統歌劇和音樂劇的雙重特性,被認為是美國音樂史上第一部真正的歌劇,又在音樂劇中占據了光輝的一席。

20世紀40年代,美國音樂劇史上頗具創造力的合作——劇作家奧斯卡·小哈默斯坦與作曲家理查德·羅杰斯的聯手標志著美國百老匯音樂劇黃金時代的到來。在不到20年的時間里,這個極具天分的創作團隊寫出了一系列重量級的音樂劇作品《俄克拉荷馬》(1943)《旋轉木馬》(1945)《南太平洋》(1949)《國王與我》(1951)還有《音樂之聲》(1959)。羅杰斯和哈默斯的作品充滿了標志性的歌詞和情感充沛的旋律,產出了無數至今人們仍舊耳熟能詳的主打歌曲。

此外,在50-60年代聲名鵲起的還有劇作家阿蘭·杰·勒納與作曲家弗雷德里克·洛韋,他們根據蕭伯納的《賣花女》改編而成了音樂劇《窈窕淑女》,1957年,由阿瑟·勞倫茨編劇,倫納德·伯恩斯坦作曲,斯蒂芬·桑德海姆作詞,杰羅姆·羅賓斯導演兼編舞的《西區故事》在百老匯成功上演,標志著美國爵士音樂劇巔峰時代的到來。

經過60年代的豐收時期,美國百老匯在70年代進入了音樂劇的蕭條時期。一方面,缺乏能稱雄舞臺和攫取人心的優秀力作;另一方面,舞臺音樂劇的經營受到好萊塢電影及電視節目的沖擊,大量人才流向影像音像業,百老匯音樂劇漸入日薄西山、一蹶不振的狀態。

而同時,在隔海相望的倫敦,經歷了戰亂之后,經濟文化逐漸復蘇,英國本土的文化娛樂產業也開始恢復。搖滾樂的流行,深刻的傳統音樂和戲劇根底,都讓英國的音樂劇呈現出了與美國百老匯作品截然不同的氣質。不過,在最初的時候,依然是貼近吉爾伯特和沙利文作品風格的傳統作品,并不受現代觀眾歡迎。

安德魯·勞埃德·韋伯的出現改變了這一切。他的作品不僅充滿了令人傾倒的旋律,還有炫目的舞臺效果。他的作品包羅萬象,風格多樣——傳統的古典音樂、爵士樂,還有新潮的搖滾樂、說唱都可以根據劇情和角色的需要出現在作品里。

1971年,搖滾音樂劇《超級明星耶穌基督》首次上演。韋伯采用搖滾樂來表現出了耶穌的人性一面,與傳統觀念中的耶穌形象大相徑庭,也大大沖擊了人們的觀念。

《超級明星耶穌基督》的成功,讓韋伯大受鼓舞。隨后,他與蒂姆·賴斯合作,1976年,創作出了著名音樂劇《貝隆夫人》。其中的插曲《阿根廷別為我哭泣》獲得1977年歌曲排行榜冠軍,唱片在倫敦的銷售量突破200萬張。

20世紀的最后幾個年頭,韋伯主導了音樂劇的舞臺。無論是紐約西區還是美國百老匯,到處都能看到他的作品在上演。《貓》《歌劇魅影》都成為音樂劇歷史中舉足輕重的重要作品。而能與他一較高下的,就只有創作出了《悲慘世界》和《西貢小姐》的勛伯格、阿蘭·鮑伯利;以及創作出《理發師陶德》的斯蒂芬·桑德海姆。

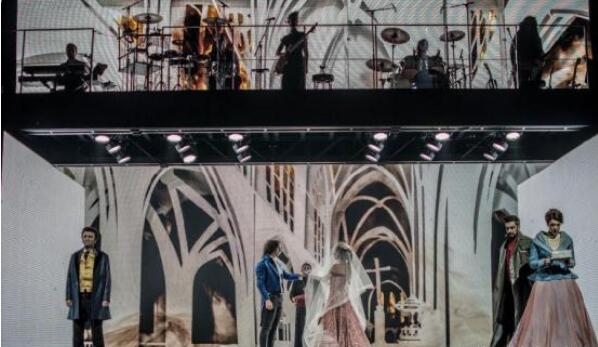

現在的音樂劇,已經成為一種結合了種多樣的音樂形式、現代化的舞臺效果、具有大膽的國際性、通俗而多元化的藝術。近些年,新穎的作品也層出不窮,幾乎你能想到的所有題材都有相關的作品。比如以搖滾與古典樂跨界聞名的《搖滾莫扎特》,改編自著名童話的《小王子》等等。而在中國,雖然尚在起步,也已經有越來越多的人開始接受并且了解音樂劇。現在網絡的便捷也讓我們很容易欣賞到這些精彩劇目。

當然,如果可能的話,還是推薦你親自走進音樂廳,身臨其境的體驗一下,這種由悠久的文化傳統、豐富多元的音樂形式和現代的技術手段共同營造出的美輪美奐的藝術創舉。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 樂手給樂器提供遮蓋物可降低COVID-19傳播風險2021-8-31

- 音樂百科:凝結生命的魔咒,最后的交響曲——九的魔咒2021-8-30

- 音樂百科:音樂家們的愛情故事2021-8-30

- 戎華兼采:魏晉南北朝時期中外音樂的文化交流2021-8-30

- 2021年11大音樂學院的排名 音樂學院的“985”到底哪家強2021-8-30

- 音樂教師談寫作:感性與理性的交融2021-8-30

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線