攝影師瓦帕爾帶你了解黑膠唱片是如何誕生的

攝影師瓦帕爾帶你了解黑膠唱片是如何誕生的

每一張唱片之中所承載的不僅僅是動人的音樂,更是一種厚重的情懷。

盒式磁帶取代了八軌道磁帶,而激光唱片在取代了盒式磁帶之后,又為流媒體音頻和高分辨率音樂文件讓開了道路。如果在音樂業中有一條亙古不變的真理的話,那么一定是所有形式的音樂都會屈服于更加新潮,更加先進的技術。沒有什么可以逃脫這一定律----除了黑膠唱片。從某種意義上來說,錄音技術不僅僅會一直延續下去,而就在近期,它們還迎來了復興。

當你想到這一點時,你會感到一些奇怪。唱片是一項古老的科技,這樣一種形式的音樂并不十分方便。如果它們沒有被妥善保管,它的音質就會降低,會出現摩擦聲,爆裂聲和咔嚓聲,音樂也可能會時斷時續,但是即便如此,唱片愛好者們卻依然堅持黑膠唱片會帶來更加悅耳的聲音。我們把這樣的爭論先放到一邊,但是你必須承認的一點是,當你看到黑膠唱片誕生的時候,那個場面真的很酷。

“聲音信息會被轉換為唱片表面的突起與溝壑,然后用黑膠覆蓋,只需要通過一根細針,它就可以在你的客廳中反復播放幾千次錄音,”攝影師阿拉斯泰爾·菲利普·瓦帕爾(Alastair Philip Wiper)說,“這真的很不可思議。”

這是一種經過簡化的說法,不過確實抓住了重點,因為這正是這一工藝最初和最后的工序,這也是唱片愛好者瓦帕爾在參觀一個位于荷蘭哈勒姆市的唱片工廠時所發現的。這位英國攝影師欣賞了黑膠唱片制作的每一個步驟,從母帶的制作,到給唱片上蠟,最后再到用膠膜包裝完成整個生產過程。“看著它是怎樣被生產出來的,會讓你切身感受到這一項古老的科技之中所蘊含的智慧,”他說。

自從荷蘭的唱片品牌Artone在1958年開辦了這家如今占地面積達到7萬平方英尺的工廠以來,這里就一直在生產黑膠唱片。1969年,哥倫比亞唱片公司接管了這里,在幾年的時間里生產了大量的唱片(單單是邁克爾·杰克遜的專輯《顫栗》(Thriller)的生產量就超過4000萬)。但隨著唱片銷售一空,收購了哥倫比亞唱片公司的索尼公司在1998年將這家工廠出售給了曾是一名DJ的唐·韋爾默朗(Ton Vermeulen)。

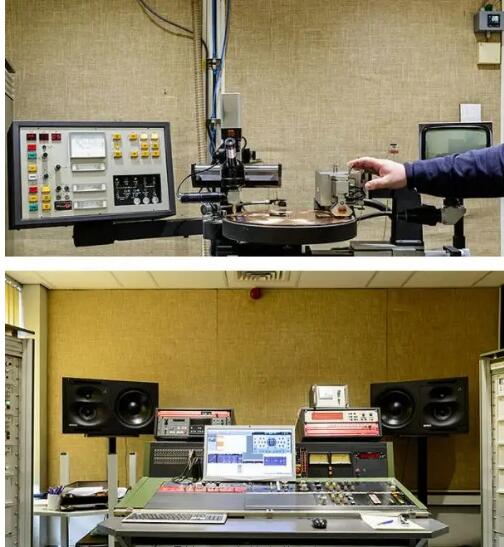

唱片工廠中的專業設備。

然而,隨著激光唱片行業的崛起與發展,黑膠唱片業進入了一個混亂的時期,但在最近幾年時間里,它又迎來了復蘇。當然,忠實的唱片愛好者們從未放棄過這種形式的音樂,但是追求時髦的人,以及有懷舊情結的年輕人促成了黑膠唱片自2006年開始的這股復興的潮流,而它的銷量也一直保持了樂觀的態勢。事實上,根據福布斯的統計,它的銷量在去年上漲了30%,這也是連續第十年時間黑膠唱片的銷量呈上升趨勢。盡管在整個音樂行業全部的唱片銷量中,黑膠唱片只占很小的一部分,但是在數字音樂的銷量連年走低的大背景下,這樣的上漲趨勢尤為難得。考慮到這項事業的繁榮發展,目前,唱片行業每天大約可以生產出3萬張黑膠唱片。

由于接到了一家挪威雜志分派的任務,瓦帕爾來到了這家唱片工廠。他發現這里處處充滿著活力。

揚聲器中播放著經典搖滾樂和流行樂,這似乎同33條生產線工作時發出的鏗鏘聲和嘶嘶的聲音格格不入。“他們告訴我說,現在在這家工廠里,所有類型的藝術家們的音樂都可以做成黑膠唱片,單向樂隊和凱蒂·佩里的歌也不例外,”他說,“但是我真的不知道這樣的唱片會有誰去買。”

每一張唱片制作的起點都是在母帶制作部,這里十分干凈整潔,就像是一個微芯片加工廠一樣。在這里,一架切割機正在一張醋酸纖維漆膠唱片上雕刻出條條凹槽(也有人使用銅唱片代替漆膠唱片,不過制作過程略有不同),一位技術人員在漆膠唱片上鍍上一層銀,然后將唱片放到盛滿電鍍液的容器中,使它的表面形成一層鎳。隨后,鍍上鎳的唱片會與未經處理的唱片分開,然后來制作唱片的背面,之后這一步驟會被重復一次來制作唱片的正面。這樣,最終的母帶就被制作完成。

在工廠的地上,黑膠唱片的兩面都需要像一個三明治一樣被壓大約20秒鐘的時間,這樣可以使它們的表面變得更加平坦,唱片的邊緣部分則會被修整成一個標準的圓形。在冷卻幾分鐘之后,唱片會被送出加工間,存放三個小時到一整晚的時間。隨后它的封面會被套上封套,整個成品會用膠膜進行包裝并貼上標簽。

工作人員在進行包裝工序。

對于瓦帕爾來說,拍攝這些照片的過程就是一次朝圣之旅。這位攝影師從上世紀九十年代觀看了一位DJ的老式靈魂樂,節奏布魯斯以及其他一些奇怪音樂的現場演出之后,就開始認真地收集唱片,并且很快為之著迷。他花了數不清的時間,去遍了整個東歐的二手商店,他還記得自己用很低廉的價格收購到了有50年歷史的老唱片。他收藏了超過800張專輯和單曲,其中還包括披頭士,吉米·克里夫,以及他最喜愛的埃德溫·斯塔爾的經典之作。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- “音樂人”助陣,樂器不斷完善,古埃及掀起音樂潮流2021-7-14

- 北歐音樂:世界盡頭與冷酷仙境的傳說2021-7-14

- 《唱支山歌給黨聽》1963年在上海首唱 從此傳唱58年經久不衰2021-7-13

- 那些世界著名的豎笛演奏家2021-7-12

- 那些藏在記憶深處的紅色經典歌曲2021-7-12

- 失戀才是頂級音樂家寫作的第一生產力2021-7-9

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線