聶耳的昆明記憶:把音樂的種子撒遍了祖國的萬水千山

聶耳的昆明記憶:把音樂的種子撒遍了祖國的萬水千山

聶耳故居位于昆明市甬道街,偉大的人民音樂家聶耳于1912年2月15日誕生于此。聶耳的父親聶鴻儀是玉溪的中醫大夫,家住州城鎮北門街3號,生活較為艱難,于清末帶全家到昆明甬道街租下72號門牌的一間鋪子,取名“成春堂”。

聶耳一生創作了數十首革命歌曲,他的一系列作品影響中國音樂幾十年。他的音樂創作具有鮮明的時代感,高昂的民族精神和卓越的藝術創造性,為中國無產階級革命音樂的發展指出了方向,樹立了中國音樂創作的榜樣。

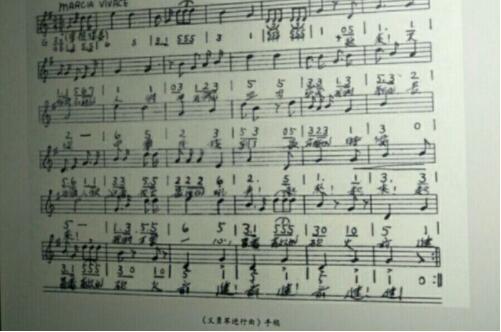

(聶耳作曲的《義勇軍進行曲》 即《中華人民共和國國歌》)

也許是天妒英才,1935年7月17日,聶耳在日本神奈川縣藤澤市鵠沼海濱游泳時,不幸溺水身亡,年僅23歲。

(聶耳(1912年2月14日-1935年7月17日)

在聶耳23年的短暫生命中,有18年生活在昆明,他學習、生長、才智起源于昆明,他非凡的藝術天分和高超的藝術造詣鑄就于昆明。

軼事典故名字的由來聶耳原名聶守信,在他年輕的時候,對音樂特別敏感。大家都說,只要能從耳朵進去的,都能從他嘴里唱出來。久而久之,大家都叫他“耳朵”。

一次聯歡會上,聶守信不但能表演舞蹈,模仿各種人說話,而且還能讓兩只耳朵一前一后地動,這是一般人很難做到的,大伙兒都被逗得大笑起來。總經理給聶守信送禮物,并稱他為“聶耳博士”。聶守信笑著對大家說:“你們硬要把一只耳朵送我,也好,四只耳朵(“聶”的繁體字“聶”)連成一串,不像一個炮彈嗎?”從此,聶守信改名為聶耳。

創造的無數個第一聶耳是第一個寫出中華人民共和國國歌的革命者;第一個為中華民族和中國的勞苦大眾寫歌并在歌曲中創造了中國無產階級形象的作曲家;第一個用電影音樂喚起民眾用筑起血肉長城的電影音樂家和用群眾歌曲的形式傳達革命理想的作曲家;第一個用藝術歌曲的形式塑造中國勞動婦女的形象;第一個用兒童歌曲的形式呼喚新中國的作曲家。

郭沫若在聶耳去世后稱其為“人民音樂家”;鳳凰網也發表文章稱:“從云南走到全國、走向世界的人民音樂家聶耳,是我國新音樂的先驅,是無產階級領導的革命運動的杰出代表,是中國音樂史上一面光輝的旗幟。”

聶耳其實把生命定格成了永恒,從來不曾隨著滔滔江水逝去,就像他的歌一樣,永遠在中華兒女的心中奏響、激揚!

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 政協委員王蘇:引導藝術類高校應屆畢業生投身“藝術教育鄉村振興”2021-3-15

- 上海音樂學院校友朱一清斬獲國際作曲頂級賽事頭獎2021-3-15

- 大提琴家千千萬,葛替耶爾·卡普頌的琴聲最浪漫2021-3-15

- 政協委員范迪安:應加強高層次藝術專業人才的培養2021-3-12

- 京劇演員張建國:京劇人才培養應“抓老抓小”2021-3-11

- 吳頌今九城十場個人作品音樂會 半生盡在音樂里2021-3-11

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線