北京音樂家協會成功舉辦首都音樂創作人才培訓班

為進一步學習貫徹十九屆六中全會精神,加強首都音樂創作人才隊伍建設,11月24日—27日,北京音樂家協會在京舉辦首都音樂創作(作詞、作曲)骨干培訓班。首都音樂界專業(業余)骨干會員近100人參加了培訓。著名音樂文化名人王黎光、張宏光、屈塬、魏德泮、段慶民等先后為學員們進行了精彩的授課。此次培訓是北京音樂家協會今年安排的一項重要活動,并得到了中國音樂文學學會的大力支持。

此次活動啟動前,正值新冠疫情一度加劇,給培訓工作帶來了較大的壓力。北京音樂家協會特別邀請北京市有關防疫部門派專業人員到北京市文聯,組織對所有參會人員進行了核酸檢測,保證與會人員的健康安全,確保了活動取得圓滿成功。

北京音樂家協會主席、中國音樂學院院長王黎光以《當代音樂創作漫談》為題,從宏觀上分析了當代音樂創作的形勢,指出了當代音樂創作過程中需要注意的問題。他結合自己的創作實踐,引導首都音樂創作者只有把“小我”融入“大我”,與時俱進,所創作的音樂作品才能引起社會的共鳴。創作者只有積極投身到火熱的社會生活中去,到人民群眾中去,才能創作出人民大眾喜聞樂見的音樂作品。

專業業務培訓前,北京音樂家協會駐會副主席兼秘書長趙金波,用了整整兩個小時的時間,組織大家認真學習、詮釋了十九屆六中全會精神。他要求首都音樂工作者積極學習領會全會精神及其實質,以實際行動宣貫全會精神,并將宣貫全會精神逐漸引向深入。他指出,廣大文藝工作者要肩負起歷史和時代的責任,牢記初心,不辱使命,始終不渝地在藝術創作的征程中,砥礪前行,開拓進取,不斷探索,勇于實踐,大膽創新,創作出不負于時代和人民的精品,積極向黨的“二十大”獻一份厚禮。

著名作曲家張宏光以《我的音樂之旅》為題,講述了他從事音樂創作以來的漫長經歷和往事,引起了與會學員的共鳴。作曲家在音樂創作及制作方面有著非常豐富的經驗,他創作和編配的作品家喻戶曉、耳熟能詳,比如《等待》《向天再借五百年》《精忠報國》《美人吟》《陽光路上》等。他從創作、編曲和配器等方面與大家分享了自己的寶貴經驗。關于《等待》,作曲家講述了他是如何去尋找一種既能準確表達,又使得歌曲前奏具有非常明顯的標識性的傳統的音色的。接下來,他結合歌曲《拉古拉古》,分享了自己在采風方面的一些心得。該歌曲靈感來自于我國西南少數民族拉祜族的誦經。張宏光講述了他在采風時聽到這首歌以后自己是如何將其改編為適合薩頂頂演唱風格的。在這部作品中,作曲家將傳統的中國少數民族民間文化與西方的電子樂結合起來,彰顯出獨特的世界音樂風格。之后,他分享了歌曲《鴻雁》誕生的過程。作曲家在聽到蒙古族歌手用蒙語清唱這首歌時產生了靈感,并著手編曲和制作。在這里,如何更好的使用和聲,除了傳統三和弦和七和弦之外,有時候使用九和弦和十一和弦會使音樂的和聲色彩出現不一樣的效果,還有如何更科學的編配弦樂等等都給學員們留下了深刻的記憶。此外,張宏光還分享了《手寫的流年》的創作及《母親》《春天的故事》等歌曲的編曲歷程。他生動的講述與分享使得在座的學員受益匪淺,讓大家對于音樂創作有了更深層次的認知。

作曲家張宏光作《我的音樂之旅》專題

著名詞作家屈塬以《都是情歌》為題,從詩歌創作漫談到歌詞創作的方法論、唯物觀提升到家國情懷的高度,將自己30多年來的歌詞創作體會、感悟、觀點及其主張與大家進行了廣泛的分享。他結合自己多年來精心創作打造的一部部經典名曲背后的創作故事為例,深入淺出,客觀分析、解剖、述評了作品獨特的立意、構思、動機、寫作方法和技巧。手把手地教學員如何尋找創作切入點,如何深化創作主題,如何在感性認知的基礎上上升到理性把控,最終再回歸到情感的升華這一繁復的創作過程。在談及自己的創作方法論的時候,屈塬無不詼諧地把整個歌曲創作過程形象地比喻是一場婚姻戀愛的過程。他說,寫歌詞最好保持的狀態是永遠在初戀。對表達的主題,對所要描述的對象有一種初次見到的感覺。“如果把寫歌詞比喻是一場戀愛的話,那和作曲家的合作就是一場婚姻。”詞作家把寫好的歌詞交給曲作者,經過曲作家的再度醞釀、構思和創作,最終創作出來的作品就是詞曲作者由戀愛走向婚姻,兩人共同孕育“產下”的“致愛寶貝”。30多年來,屈塬創作了大量的深受大眾喜愛的耳熟能詳的歌詞作品,積累了寶貴的創作經驗。在這次培訓課堂上,他著重與大家分享了《呼喚》《把懸崖還給索瑪花》《盟》《我懂》等經典歌曲的創作背景和故事。他激勵學員們有一種永遠向前看的心態和創作態度。“寫過去的就算了,它已經屬于過去式了,并畫了句號。最好的作品在下一首,對下一首充滿了期待。”他鼓勵大家把所有的情感、才華、準備都放到下一步去做,永遠對下一步充滿著期待。

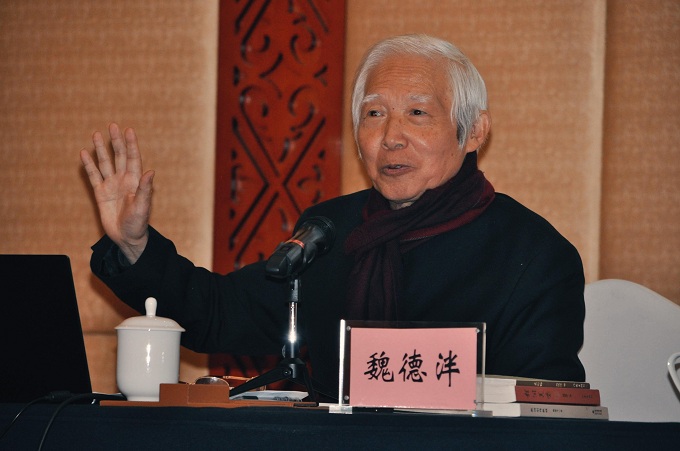

著名詞作家、文藝評論家魏德泮以《歌詞創作的藝術標準——真、新、深》為題,從歌詞美學、中外哲學、人生和歌詞的關系,剖析了歌詞創作的要義和技巧。已逾“古稀之年”的詞作家魏德泮精神抖擻,容光煥發。他早年工作生活在閩北,曾做過中小學教師,人生閱歷非常豐富。由喜愛中國古典詩詞開始,一發不可收,并喜愛上了文藝評論、歌詞創作等等,興趣愛好十分廣泛。60多歲了還和青年人一起在奧體廣場學習“輪滑”,表現出濃烈的生活情趣和強烈的“向上”愿望。魏德泮走到哪里就學習到哪里耕耘到哪里,孜孜不倦,刻苦專研。他以積極樂觀的心態向名師學習,向民間學習,向實踐真知學習,先后與名人大家喬羽、張藜、曉光等學習,尊為良師。他勤于探索,碩果累累,沉積了非常豐厚的歌詞創作經驗和心得體會,先后出版了《歌詞例話》《喬羽論》《歌詞美學》《歌詞創作教程》等理論專著。在這次培訓課上,他以自己的創作實踐為例,循循善誘地把大家帶入到歌詞創作所追求的最高境界——真、新、深,為大家開啟了歌詞創作的智慧大門,引導大家積極尋找創作真諦的方法和路徑。“人要活得明白才能寫得明白。”他激勵大家,做學問如同做人,只有創作者秉承“真、善、美”的正確心態,才能創作出“真、新、深”的作品。任何投機取巧的行為,都不可能做好學問。他勉勵大家要用心體察我們這個偉大的時代,反映、歌頌人民的心聲。他說,假話、大話、空話是不會感動人的。自己真正感覺了的東西才最有感染力。

詞作家魏德泮作

著名詞曲作家段慶民(國家一級作詞、一級作曲)以《歌曲創作過程及背后的故事》為題,講述了他從一名法律工作者走上歌曲創作的歷程。在律師行業上早已功成名就的他,曾生活工作在美麗遼闊的內蒙古大草原腹地,是淳樸的內蒙古民風和草原上的一山一水、一草一木滋潤了他對歌曲藝術創作的獨特感受和不解情懷。境由心生,從蒙古族風格的《陪你一起看草原》到藏族風格的《心上的羅加》,段慶民內心深處的旋律不停地在奔涌、在燃燒。在這次培訓課堂上,他和大家分享了自己從一名吉他手開始,歷經了中國政法大學、澳門科技大學和律師等各個時期、各個角色的轉換,成為一名國內為數不多的詞曲兼修的歌曲作家,并用不同風格的歌曲表達自己對生活、對社會乃至對人生感悟的心路歷程。他主張“功夫在詩外”的創作理念,積極鼓勵學員們多學習、多專研,充分利用自己在各個方面積累的知識和素養,結合實際,打造自己獨特的歌曲藝術高地。勤于觀察,不斷思考,提升修養,把最美的歌曲藝術獻給祖國和人民。

詞作家段慶民作《歌曲創作過程及背后的故事》專題

與會學員表示,這次培訓武裝了思想,學到了真經,開闊了眼界,增長了見識,進一步激發了音樂創作的熱情。大家決心一定要利用這次培訓學習到的知識,不斷提升自己的藝術創作本領,不辜負領導的殷切期望和重托,扎根基層,扎根一線,深入到人民群眾中去,努力創作出領導滿意、社會接受、大眾喜愛的作品,弘揚主旋律,永遠為時代和人民頌歌。(周釔)

學習會場一角

部分學員合影

全體與會人員合影

相關內容

- 音創教育帶給孩子更多音樂課程新體驗2021-11-26

- 2021深圳兒童音樂節第六屆星斑馬獎超級盛典落幕2021-11-26

- 熱帶雨林遇上美妙音樂 海南五指山之聲·雨林音樂會成功舉辦2021-11-26

- 成都街頭藝人,他們用歌聲溫暖人心2021-11-26

- 民族樂器實訓基地:“制樂器”為職業教育發展“指新路”2021-11-26

- 浙江金華市出臺標準規范治理校外非學科類培訓機構2021-11-26

名稱:中音在線

名稱:中音在線