奏響敦煌壁畫“最強音”的這些樂器

奏響敦煌壁畫“最強音”的這些樂器

從壁畫的角度講,樂器與樂伎一同被繪入莫高窟,成為壁畫不可或缺的部分,其具有的宗教、音樂和符號的意義在石窟中得以發散與延伸。樂器作為圖像出現,又是音樂活動中的演奏工具,這正是樂器在音樂圖像學研究中最重要的價值,無論它是以不鼓自鳴還是樂伎演奏的形式出現,其音樂性都是第一位的。

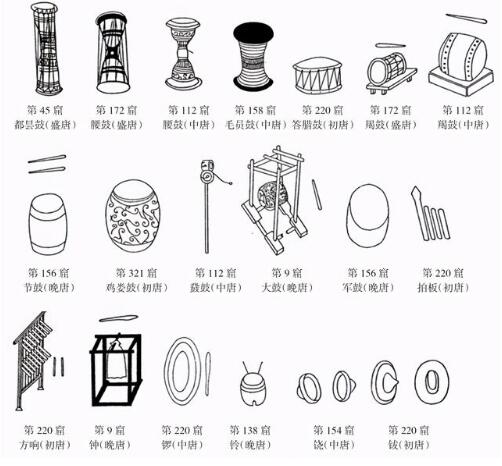

莫高窟壁畫樂器圖像研究,首先面對的是樂器圖像的統計與分類,在此之前,已有眾多前輩做過大量統計工作,綜合目前的統計結果,莫高窟壁畫中的樂器有4000余件,共計50多種。

對于樂器分類,通常套用通行的樂器分類法,在具體的操作中結合莫高窟壁畫樂器圖像本身特點進行。第一種分類以我國自清末普遍使用的樂器性能分類法為基礎,將吹奏樂器、拉弦樂器、彈撥樂器和打擊樂器作為壁畫樂器圖像第一級分類且僅此一級。

第二級分類又糅合德國霍恩波斯特爾和薩克斯《樂器分類法》中以振動方式作為第一級分類的方法,打擊樂器分為膜鳴類和體鳴類,吹奏樂器有橫管、哨管、豎管、編管、簧管和胴腔類,彈拉樂器包括彈弦和拉弦類,并且又對彈弦類與膜鳴類做了三級劃分,彈弦類包括頸箱、板箱和框箱型,膜鳴類分為蜂腰、直胴和扁框型。

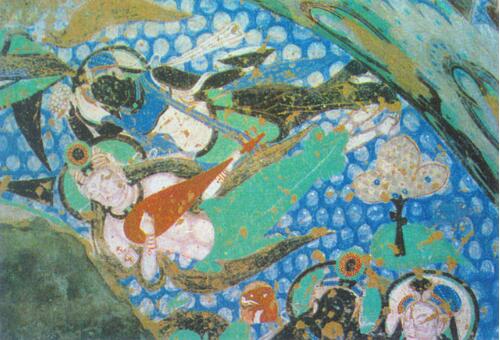

與舞長巾者對舞的反彈琵琶舞伎 莫高窟第5窟摹本

另外,牛龍菲先生借用我國周代出現的以樂器材質為依據的“八音”分類法中的“屬”作為單位,再以我國古代樂器統稱或共性作為分類依據,將樂器圖像分為“古琴之屬”“琵琶之屬”“笛笳之屬”“鼓鼙之屬”等15個類別。綜合而言,以上分類法以樂器性能、發聲方式或樂器稱謂作為依據。

壁畫中樂器以圖像的形式存在意味著部分樂器材質或樂器構造是無法直接觀察的。同時,音樂圖像也不是壁畫所要表現的主要內容,所以如彈撥樂器和吹奏樂器結構、形制等方面的細部特征并未出現在畫面中。而對于樂器史中鮮有記載的特異型樂器,如“葫蘆琴”“花邊阮” “彎頸琴”等樂器,首先需要確定其在歷史中是否真實存在。

對于在形制、演奏上大同小異的樂器,典型的如各種琵琶,則要考證這種差異是源于現實樂器本身還是所處時代、洞窟或壁畫本身的繪制風格。

綜合這些現實因素,將樂器性能作為分類依據可能更加符合壁畫樂器圖像的實際,因為壁畫中大部分樂器的演奏方式相對更容易判斷。

樂器分類的目的是研究的系統化和規范化,用樂器圖像具有的普遍規律來認識古代器樂發展,但莫高窟壁畫樂器圖像本質為圖像而非實物。

對于音樂圖像而言,樂伎與樂器是其中最關鍵的兩個構成因素,而莫高窟壁畫決定了大量的樂伎與佛教有密切關聯,換言之,音樂圖像中出現的樂伎除少數屬世俗類外,大部分形象均直接源自佛教。樂器圖像的來源與此有本質的區別,壁畫樂器圖像與音樂史中出現的各類樂器是基本一致的,所以莫高窟壁畫音樂圖像就是佛教與現實的結合,即佛教樂伎加現實樂器。

來源:敦煌書坊,文章摘編自《唐代莫高窟壁畫音樂圖像研究》

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 探秘世界上體型最大的“樂器之王”管風琴2020-11-18

- 作為世界鋼琴制造業的中心 在國內如何選擇好的鋼琴2020-11-11

- 日本經典傳統樂器的魅力2020-11-11

- 鳳首箜篌:古代樂器的活化石2020-11-3

- 12個小眾寶藏樂器奏出了神仙音2020-11-3

- “中國第一把小提琴”見證數代音樂人赤子之心2020-10-30

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線