古琴藝術代表性傳承人龔一:聽音樂何需那么“懂”

古琴藝術代表性傳承人龔一:聽音樂何需那么“懂”

今年是古琴大家張子謙先生誕辰120周年。我國諸多古琴名家、教育家齊聚上海音樂學院,共同紀念張子謙先生。

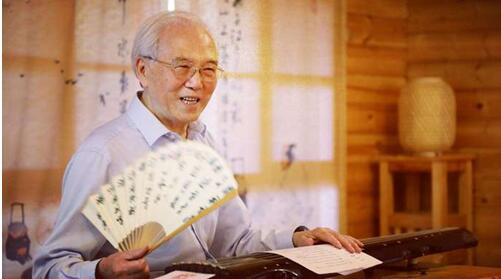

記者專訪了他的學生、國家級非物質文化遺產古琴藝術代表性傳承人龔一,聽他談談心目中的張子謙先生,以及他所理解的欣賞古琴的“竅門”。

上觀新聞:您是從什么時候開始跟張子謙先生學習古琴的?

龔一:我1957年考入上海音樂學院附中,當時是四年制,我跟張子謙老師學了三年琴,他幾乎把所有的曲目都教給了我。

那時候上課和現在不太一樣,是不按鐘點的,一上就是一個下午。我還記得他搖著那把蒲扇的樣子,感覺是與他共同生活了一個下午。

上觀新聞:張子謙先生的演奏最主要的特點是什么?

龔一:張老師一直認為,地分南北,琴無二派。音樂是個人化的,是個人心緒的一種抒發。一個人的個性如何,他的音樂就如何。古琴音樂更是本心在指端的流露。

張老師是一個真性情的人,很隨和,不拘束,他的喜怒哀樂常常寫在臉上。有一次,他擠公交車去向同行討教琴藝,下車時不慎摔了一跤,他開玩笑說:我是駝背,后腦勺沒有著地,兩頭翹,沒事。這就是他的人生態度。還有一次,張老師的好友、古琴名家吳景略在襄陽公園的雅集上彈琴,他喜歡抽煙,張老師看到吳老師的煙灰飄落在琴弦上,便直言:“你不要彈下去了。”吳先生笑呵呵地說:“子謙讓我不彈,那我就不彈了。”

如此真性情的張老師,他的演奏風格是跌宕不羈的,同時非常講究氣息。

上觀新聞:古琴的歷史源遠流長,古琴文化博大精深,對于愛好者而言,怎樣才算真正聽懂古琴?

龔一:聽音樂其實不需要太懂,只要合自己的口味就可以了。前段時間,中央音樂學院副院長周海宏做了一個講座,題目叫作“音樂何需懂”,我非常贊同他的觀點:欣賞音樂不一定非要聽出那些場景、思想、故事,沒有必要非要用那些文學化的、美術化的內容去過度解讀音樂。在欣賞音樂時,體驗重于理解,理解得對不對沒有那么重要,重要的是有自己的感受。

我一直認為,對普通聽眾而言,聽音樂不需要深究。音樂表達的是一種情緒,而情緒是人人相通的,不是只有音樂家才懂喜怒哀樂,普通人也懂。比如《廣陵散》的某些段落充滿了殺伐戰斗的氣氛,表達的是聶政替父報仇的憤慨情感。聽此曲,只要感覺到這種激烈的沖突就夠了。聽《春江花月夜》,感覺就像在西湖邊漫步,覺得舒緩、優美就行了。

上觀新聞:為什么對于同一首古琴曲,不同流派演繹的“味道”會不太一樣?聽古琴需要學會聽流派嗎?

龔一:現在的古琴流派,比如廣陵派、浙派、虞山派、九嶷派、梅庵派、川派、嶺南派等,大多是按照不同琴派所在的地域所分,但流派到底應該按照地域分,還是按照演奏風格來分,是個值得思考的問題。

一首曲子好不好,關鍵是演奏得好不好,而不是流派好不好。不論是什么派,前提是要把琴彈好,音準、節奏準確,讓人感覺心情平靜、安詳、舒適,那就成功了。

清代琴家徐常遇曾說:“古琴曲傳至今日,大多經過刪汰而成其曲。”比如古曲《平沙落雁》在歷史上曾有一百個版本,但流傳至今只剩下三五個版本,還有九十余個版本都被歷史“無情”地刪汰了。音樂是時間藝術,繪畫是空間藝術。音樂是隨著時間,隨著演奏者而演化的,它的生命力在于其能否在生活中不停地流傳,也有賴于演奏者對其正確的演繹。

上觀新聞:您認為古琴藝術最深層的魅力是什么?

龔一:現在喜愛古琴的人很多,這是好事,但大多數人崇尚的只是包括古琴在內的傳統文化的外殼,喜歡的是其外在風雅的形式。

古琴是中華民族精神的表現、美學的表現。聽某些琴曲時,內心獲得平靜、安詳,排除了雜念;聽某些琴曲時,感受到悲傷或感慨,那就可以說是體會到了古琴藝術的美。

上觀新聞:如何更進一步欣賞呢?

龔一:那就是專業層面的東西,比如音樂的結構、旋律動機、音樂的氣息以及創作手法等。

延伸閱讀:

他的一生是一部近代古琴史

自上海開埠以來,一代又一代古琴家活躍于這座城市,使上海成為中國近現代古琴活動的一大重鎮。

出生于1899年的張子謙,一生經歷晚清、民國、新中國三個時期。他是廣陵琴派的傳人、今虞琴社的發起人和重要組織者、新中國第一位專職古琴演奏員、音樂院校古琴專業教師,親身參與并見證了我國近現代古琴藝術的起落興衰。

上海音樂學院教授戴曉蓮至今記得小時候隨外叔公張子謙學琴的情景:“他的音樂是會‘說話’的。他教我彈琴,從來不說你要彈得快或慢、輕或重,而是說,你聽我彈一下,感受一下。聽他彈琴,總會被那股靈性所感染。”

張子謙是江蘇儀征人,13歲開始學琴。二十多歲時,他來到上海,經常與古琴家查阜西、彭祉卿切磋琴藝。查阜西善彈《瀟湘水云》,琴界人稱“查瀟湘”;彭祉卿善彈《漁歌》,有“彭漁歌”之譽;而張子謙善彈《龍翔操》,被譽為“張龍翔”。琴壇將他們并稱為“浦東三杰”。

張子謙的演奏格調高古,指法凝練而奔放,意境豁朗而深邃,善于把情與意融匯于演奏中。他彈的《龍翔操》結構非常緊湊,有細密處,也有奔放處,圓轉隨意,收放自如。他在多變的、旁人聽來似無固定節奏的音樂天地中馳騁,樂句與樂句之間、樂段與樂段之間處理得絲絲入扣。

1984年,張子謙曾寫過一首《聽彈‘龍翔’》的五言絕句:“撫弦動操間,《龍翔》去無跡。仿佛有余音,縈回繞天際。”

1936年3月,“浦東三杰”與琴友成立了今虞琴社,一批愛琴人士不分天南海北、不論派別,定期聚會,他們辦雅集、出琴刊、練合奏、研琴曲、唱琴歌、灌唱片、搞演出。

后來,琴社的活動一度因戰亂等原因中斷。1980年,張子謙以逾80歲的高齡出任社長,率老中青三代琴人登臺演出。80余年來,今虞琴社對中國古琴的發展產生了深遠的影響。

精品視頻課程推薦

相關內容

- 林啟得原創閩南語歌曲《大田后生仔》火爆全網2019-11-14

- 塞爾·格斯頓——為音樂治療發展做出重大貢獻的人物2019-11-12

- 《大國歌者吳春燕》借微電影講述吳春燕推廣民族音樂2019-11-11

- 古琴演奏家張友推出個人原創單曲《禪歸處》2019-11-8

- 關峽:家鄉開封是我音樂創作的根2019-11-8

- 沈陽音樂學院院長季惠斌:用音樂譜寫絲路友誼的新樂章2019-11-6

名稱:中音在線

名稱:中音在線