復旦大學校史上的音樂家——豐子愷

復旦大學校史上的音樂家——豐子愷

1898年11月9日,豐子愷誕生。在為人熟知的豐氏漫畫之外,創作于1925年的復旦大學校歌也是豐子愷的手筆。那么,今天就讓我們一起來感受下豐子愷的音樂才能與音樂經歷。

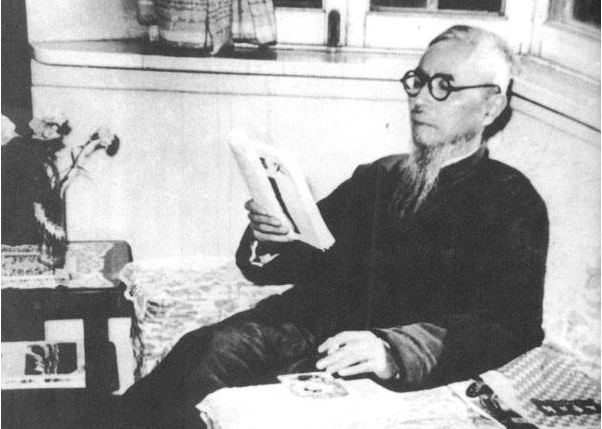

圖說:豐子愷在上海

音樂理論家、音樂教育家豐子愷(1898-1975),原名豐潤,入浙一師后取字子愷,浙江崇德石門灣(今桐鄉石門鎮)人,現行復旦大學校歌的曲作者。

豐子愷是我國著名的漫畫藝術家和文學家,已為人所共知。我自兒童時代起讀豐氏漫畫,少年的學生時代起讀豐氏散文,早年幼小的心靈中就浸潤和沐浴到豐子愷藝術的雨露、陽光。世上美術與文學兼于一身者不少,但將兩者都做到極致,即既為中國現代漫畫藝術的開創者,又是獨樹一幟、自成一體的中國現代散文之大家,恐怕只有豐子愷一人了。可是人們終究還是不大理解,豐子愷何以能夠寫出這樣好的復旦校歌?豐子愷究竟有著怎樣的音樂才智呢?作為早年李叔同繪畫教育和音樂教育的最得意的門生,豐子愷后來雖以漫畫和散文著稱于世,但從他畢生著力藝術啟蒙與普及的教育事業,以及他著述的主要讀者群是兒童、青少年來看,他實際上是一位藝術教育家或美育家。我在此且將豐子愷的漫畫與散文不論,單表一表他音樂人生的經歷和成就。

豐子愷的祖母沈氏愛好戲曲,在家購置有鑼鼓和胡琴、琵琶、三弦、簫、笛等民族樂器,逢良辰佳節,會請能彈會唱的人來家演習。此類文娛活動,自然對幼年豐子愷的愛好產生了深刻的影響。豐子愷六歲在父親座下讀私塾。父親病故后,于1910年改入另一私塾(廢私塾后,改名石門灣西溪兩等小學堂,又改名為崇德縣立第三高等小學校)就讀。

學校音樂老師金可鑄所教唱的歌曲大都來自我國近代啟蒙音樂家沈心工編的《學校唱歌集》。亦即豐子愷從小學時代開始,就受到新式的愛國學堂樂歌的熏陶,以至成年后,他還經常“體驗到兒時的純正熱烈的愛國的心情”。

對音樂藝術懷有純真的美感和赤子之心,也是豐子愷兒時歌唱中萌生的。他在談到兒時唱的《春游歌》時說:“我重唱這舊曲時,只要把眼一閉,當時和我一同唱歌的小伙伴的姿態便會一齊顯現出來。無論何等寂寞、何等煩惱、何等憂懼、何等消沉的時候,只要一唱兒時的歌,便有兒時的心來撫慰我,鼓勵我,解除我的寂寞、煩惱、憂懼和消沉,使我回復兒時的健全”。

豐子愷1914年從縣立第三高小畢業后,遵母親鐘氏和小學老師的意見考入杭州浙江省立第一師范學校。這是一所當年在江南聞名遐邇的新式學堂。校長是著名教育家經亨頤,沈鈞儒、許壽裳、魯迅等名師大家都曾在該校任教。學校設備良好,有專用的音樂教室、繪畫教室等,僅風琴和鋼琴就置備有五、六十架。豐子愷在校學習了五年。其間,從我國近代美育的宗師李叔同學繪畫、音樂、日文,從夏丏尊習國文,受益極多。

豐子愷一生如此致力于音樂、美術等藝術的啟蒙和普及教育,并做出了眾所公認的藝術成就,他認為都是出于他的恩師李叔同的藝術教育。他在其所編的《李叔同歌曲集》(音樂出版社,1958年)序文中不勝眷戀地深情地說:“我們的心里曾被潤澤過,所以至今還時時因了諷詠而受到深遠的憧憬的啟示。”李叔同作為我國近代文藝和美育的先驅,不僅在話劇、西畫、彈琴、唱歌、作曲、詩詞、文章、金石、書法……乃至后來的佛學等,幾乎是萬般皆能。更可貴的是他高尚的師德和他認真、嚴肅的教育精神。由李叔同擔任級任老師和主科老師的五年學業,成為青年豐子愷步入藝術生涯的關鍵性的里程碑。

豐子愷曾經以崇敬之情回憶李叔同對他悉心栽培的情景:豐子愷練習鋼琴時每彈錯一處,李叔同就回頭看一眼。而豐子愷“對這一看比什么都害怕……只覺得有一種不可擋的力,使我難以消受。現在想起來,方知他這一看,顏面表情中歷歷表出對于音樂藝術的尊敬,對于教育使命的嚴重,對于我的疏忽的懲誡,實在比校長先生的一番訓話更可使我感動”。再有:某晚,豐子愷作為級長到級任老師李叔同處匯報班級情況,報告完畢將要退出時,李叔同喊他轉來,嚴肅地但卻是輕聲地對他說:“你的圖畫進步很快,我在南京、杭州兩處教課,沒見過像你這樣進步快速的人,你以后可以……”。先生的這一席話,便成為豐子愷打定主意、將一生獻給藝術事業的決定性的契機。可以說,李叔同的藝術才能和人格魅力,他引唐人裴行儉語所倡導的“士先器識而后文藝”,以及認真做人做學問的精神等等,在豐子愷的藝術人生中留下了終身的不可磨滅的印跡。由此我們也可見得,豐子愷在李叔同等美育前輩高尚藝術精神感染和陶冶下的成長經歷。

豐子愷1919年于浙一師畢業后,與同為李叔同門生的劉質平、吳夢非,在上海創辦了上海專科師范學校,擔任美術課。同年,與姜書丹、周湘、歐陽予倩、吳夢非、劉質平等發起成立了中華美育會,陸續招收各地師范教師入會,利用暑期講習會形式進行交流,并出版了七期《美育》會刊。1921年春東渡日本,入東京川端洋畫學校及二科畫會習油畫、學日文,入音樂研究會學小提琴,并利用晚間學英文、俄文。其它課余時間除參觀美展,訪圖書館、舊書店、工藝美術廠及游覽名勝外,就是聽音樂會、看歌劇。同年底回國,仍任教于上海專師。次年,經夏丏尊介紹,赴浙江上虞白馬湖的春暉中學任教兩年,教圖畫、音樂課。可以說,我國近代新式學校兼教音樂、美術兩課的藝術教師始自李叔同,而如今已近絕跡。

以后的七、八年,豐子愷先后在上海立達學園、上海藝術大學、澄衷中學、松江女中等校任教,均為音樂、美術兩課兼教。其中立達學園是由豐子愷與匡互生等人竭盡全力創辦的一所著名中學,上海藝術大學是1926年由上海專科師范學校與上海東方藝術專科學校合并而成。正是此期的學校藝術教育的實踐,促使豐子愷進一步感受到社會文化的低下,人們的現代音樂、美術知識的貧乏和出版物的稀少,而他實現啟蒙與普及藝術的報負也可謂正當其時。1925年末,他第一本畫集《子愷漫畫》和第一本音樂普及讀物《音樂的常識》同時在開明出版。此后便“一發而不可收”。從1926年起,僅音樂方面,就有《音樂入門》(1926)、《孩子們的音樂》(1927)、與裘夢痕合編《中文名歌五十曲》(1927)、《生活與音樂》(1929)、《近世十大音樂家》(后改名《十大音樂家的故事》,1930)、《音樂的聽法》(1930)、《近代二大樂圣的生涯與藝術》(1930)、《音樂初步》(1930)、《世界大音樂家與名曲》(1931)及《開明音樂講義》、《音樂十課》、《音樂知識十八講》等達三十二種。

豐子愷的音樂入門讀物,主要以日本通俗音樂理論讀物為依據翻譯或編譯而成。如《音樂的聽法》,根據日本門馬直衛《音樂解說》編譯(大江書鋪,1929),《孩子們的音樂》,為日本田邊尚雄原著(開明書店,1947),《近代西洋十大音樂家故事》,根據日本服部龍太郎《世界音樂家故事》編譯(東海文藝出版社,1930)等。但豐氏音樂系列讀物以中小學生和一般音樂愛好者為對象,以啟蒙和普及為目的,內容涉及到西洋音樂各方面的初步知識,諸如樂理、和聲、音樂體裁、曲式、樂器、樂隊以及音樂歷史、音樂美學、音樂名家名作等廣闊領域。他結合自己的教學經驗,以散文筆法,講解通常會感到比較枯燥的樂理知識;以先說音樂故事,后轉入正題的形式,介紹西洋音樂的常識、歷史與名家名作。用語淺顯而形象,行文生動而流暢。這樣,就不但深受廣大青少年、兒童的歡迎,就連成年以上的音樂愛好者也爭相閱讀,其影響面、流布面相當深廣。其中《音樂入門》一書,自1926年在開明書店出版后至1949年解放前,共重印了28次,連同其它豐氏音樂系列,至今常銷不衰。

1930年以后,豐子愷輾轉于上海、杭州、重慶、桂林及貴州等地,從事音樂、美術教學,進行繪畫、文學創作及文學、藝術方面的編譯工作。抗戰期間,故居緣緣堂毀于炮火,歷年積聚的一兩萬冊藏書付之一炬,顛沛流離的逃難生活,使他開闊了眼界,增廣了見聞,激起了他強烈的抗戰愛國的熱情。他記敘道:“在荒山僻嶺,水市漁村,都有唱‘起來、起來’,‘前進、前進’。城里的老婆婆、人力車夫也唱著‘中華民族到了最危險的時候’。”“前線的勝利,原是忠勇的將士用熱血換來的。但鼓勵士氣,加強情緒,后方抗戰文藝亦有一臂之力,而音樂實為其主力。”他在抗戰期間看到了音樂的真正大眾化,看到了藝術教育一旦得到普及所產生出的巨大力量而感到由衷地歡喜。他在《談抗戰歌曲》一文中,盛贊聶耳的《義勇軍進行曲》等歌曲在人民大眾中的廣泛流傳,并欣喜地說:“抗戰以來,藝術中最勇猛前進的要算音樂。”他除寫了以上《談抗戰歌曲》、《談抗戰文藝》等文章及一些以抗戰為題材的歌詞外,還與友人蕭而化合編了《抗戰歌選》(一、二集,1938),影響很大。

1949年解放時,豐子愷定居上海,安心家居從事著述編譯。1950年他將諸音樂知識讀本匯成一本《音樂知識十八講》,以滿足新的音樂工作者和愛好者的需要。同時,為配合中蘇文化交流,開始自學俄文,翻譯或與人合譯了多種蘇聯的音樂讀物,積極介紹蘇聯中小學、幼兒音樂教育和蘇聯音樂情況。如翻譯蘇聯高羅金斯基原著的《蘇聯音樂青年》(萬葉書店,1953),與女兒豐一吟合譯蘇聯華西那–格羅斯曼原著的《音樂的基本知識》(萬葉書店,1953),翻譯蘇聯特魯金娜編的《幼兒園音樂教學法》(音樂出版社,1955),與女婿楊民望合譯蘇聯魯美爾等原著的《小學音樂教學法》(人民教育出版社,1956),及編譯《唱歌課的音樂教育工作》(1954)、《唱歌和音樂》(1955)、《幼兒園音樂教育》(1956)等。1957年,他應音樂出版社(北京)之約,編選了《李叔同歌曲集》。他親自為該歌集的裝幀畫封面、畫補白、手抄歌詞,并將全部所得稿酬用于恩師弘一法師(李叔同)骨灰埋葬處的建筑所需。豐子愷最后一部音樂譯作《東方音樂》的原稿毀于“文革”,成為他最后的遺憾。他1975年在上海病逝后,南京師范學院將他多年總結的《我的苦學經驗》匯編在該院《文教資料簡報》(總第105、106期,1980年9月)上面世。國際友人譽稱他為“現代中國最像藝術家的藝術家”。 作者:余甲方

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- 馬友友:音樂啟蒙的關鍵在于榜樣的力量2018-11-13

- 舞臺之外的世界級中提琴演奏家馬泰2018-11-6

- 女指揮家鄭小瑛亮相琴臺音樂節:70年前在武漢揮出第一拍2018-11-6

- 旅美音樂家王宸在聯合國獲全球青年領袖獎2018-11-6

- 音樂演講大師:美國音樂家倫納德·伯恩斯坦2018-11-6

- 李樹化:中國鋼琴音樂發展的拓荒者2018-10-31

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線