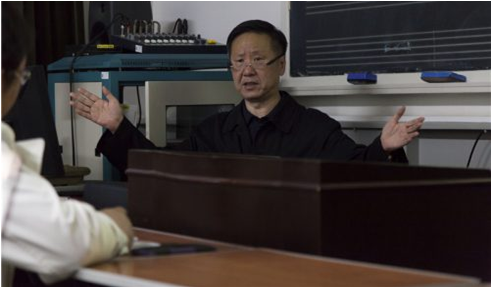

趙塔里木教授為中國音樂學院“國音講壇”第91期活動作學術講座

趙塔里木教授為中國音樂學院“國音講壇”第91期活動作學術講座

2017年4月6日,中國音樂學院“國音講壇”第91期學術活動在主樓305教室舉行。著名民族音樂學家、前院長趙塔里木教授為師生帶來了一場題為《跨界民族音樂研究的方法與實踐》的學術講座,對目前國內外音樂學界較為關注的跨界民族音樂研究問題作詳解。講座由科研處副處長王萃主持。

趙教授的講座主要涉及五部分內容:一、何為跨界民族?二、為什么關注跨界民族的音樂文化?三、研究價值以及學科建設的意義何在?四、理論依據、研究方法和基本路徑有哪些?五、個案《中亞傳承的中國西北民歌——東干民歌》、《瀾滄江—湄公河流域跨界民族音樂文化實錄》簡介。

趙塔里木教授針對“跨界民族”這一學術概念進行界定,指出“跨界民族”是因歷史原因分居于毗鄰國家的同源民族,在國內主要分布于與東北亞、中亞以及東南亞中南半島相鄰的諸國內。按照不同的語言系屬,趙教授將我國32個跨界民族從阿爾泰、漢藏、南亞、印歐四個語系進行逐一介紹。該群體的特殊性在于,其音樂文化具有歷時的延續性以及共時的延展性,故可以為我們深化民族音樂研究提供鮮活的跨界資源,進而更好的建立起研究的互證參照系。在跨界民族研究理論層面,趙教授將王國維提出的,研究時需要的考古資料與文獻資料的“雙重證據”理論,引申拓展為在跨界民族音樂研究中除了考慮不同的文獻資料類型,更從地域空間的角度提出需要境內外不同的田野資料進行互證,進而實現歷史重構。之后,趙塔里木教授以其自身研究《中亞傳承的中國西北民歌——東干民歌》為個案,對跨界民族音樂研究的理論與方法進行具體闡釋,從族稱、歷史遷徙、社會背景等方面對東干人進行介紹。針對跨界民族研究方法趙教授提出,由于研究對象“同源跨國”的群體特殊性,決定了研究者的田野工作以及研究方法都需圍繞“同源跨界”展開,即:通過同源跨國的田野工作獲取境內外資料,借助同源跨國的民族志及比較方法,對音樂文化對象進行闡釋。以同源民族為單位,充分借鑒各類材料,在正確解讀的基礎上,分類描述、比較同源民族音樂文化異同,進而揭示跨界民族音樂現象與其特殊文化背景的共生關系。2011年,由中國音樂學院趙塔里木教授主持申報的《瀾滄江—湄公河流域跨界民族音樂文化實錄》課題獲批國家社科基金藝術重點項目。在2011年至2012年的準備階段,首先確定了課題的研究方法和路線,以及“跨界民族”、“音樂”、“文化中的音樂”關鍵詞,繼而分成中越、中老、中泰、中緬、中柬5個子課題,按照課題確立的音樂之模版進行由整體文化概覽到音樂文化的個案描述。在2012年至今的實施階段,已經完成了對國內云南、廣西全部邊境地州,以及國外多次的抽樣田野調查;按計劃完成英文、中文古代、中文現代三類紙質文獻,以及已有音視頻文獻的目錄索引,并在此基礎上完成了三類文獻的解題;截至目前,已發表學術論文13篇,著作1部,博士論文4篇(出版1部),碩士論文5篇,影視民族音樂志2部;在研工作由博碩論文各2篇,博后論文1篇。

趙教授的現場講座對跨界民族音樂深入的研究、扎實的田野、縝密的分析以及嚴謹的治學態度,對在場師生們啟發良多。劉嶸副教授最后為本場講座進行了學術總結。

趙塔里木教授現為中國音樂學院教授,博士生導師,中國音樂家協會副主席兼理論委員會主任,教育部高等學校音樂與舞蹈類教學指導委員會主任委員,《音樂研究》主編,北京大學特聘教授。曾獲高等教育國家級教學成果一等獎(《中國民族音樂教學資源數字化建設工程》成員之一,2015),二等獎(《木卡姆教學、科研、實踐新體系構建》成員之一,2005)。發表民族音樂研究論文、譯文50余篇,主編教材、學術文集多部。目前正主持國家社科基金藝術學重點項目《瀾滄江——湄公河流域跨界民族音樂文化實錄》。

精品視頻課程推薦

相關內容

- 四川音樂學院“數字媒體藝術四川省重點實驗室”揭牌儀式舉行2017-4-11

- 四川音樂學院第十二屆學生歌曲創作比賽決賽暨頒獎音樂會舉行2017-4-10

- 著名藝術指導鄧垚應邀來浙江音樂學院講學2017-4-7

- 中央音樂學院2017年招生考生政審工作通知2017-4-6

- 西安音樂學院市校合作聚焦“音樂之城” 2017-3-30

- 咸陽師范學院音樂學院舉辦陜西六校音樂教育專業聲樂教師交流音樂會2017-3-30

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線