國家話劇院“2015天津演出季”《伏生》展現文化傳承

國家話劇院“2015天津演出季”《伏生》展現文化傳承

“中國國家話劇院2015天津演出季”是“2015年中國國家話劇院全國演出季”的第一站,也是重要的一站。

“中國國家話劇院全國演出季”由中國國家話劇院院長周予援提出,旨在推動劇院品牌建設,推廣劇院優秀劇目,進一步擴大觀眾基礎,普及戲劇藝術。自2014年起,中國國家話劇院每年都在全國5~6個城市分別舉辦演出季。2014年,“中國國家話劇院2014全國演出季”已經在新疆、上海、杭州、臺北、重慶等5個城市舉辦過活動。此次,國家話劇院以多部精品劇目展演高調亮相天津,演出作品之多、水平之高、陣容之齊,在天津話劇舞臺上可謂首開先河。

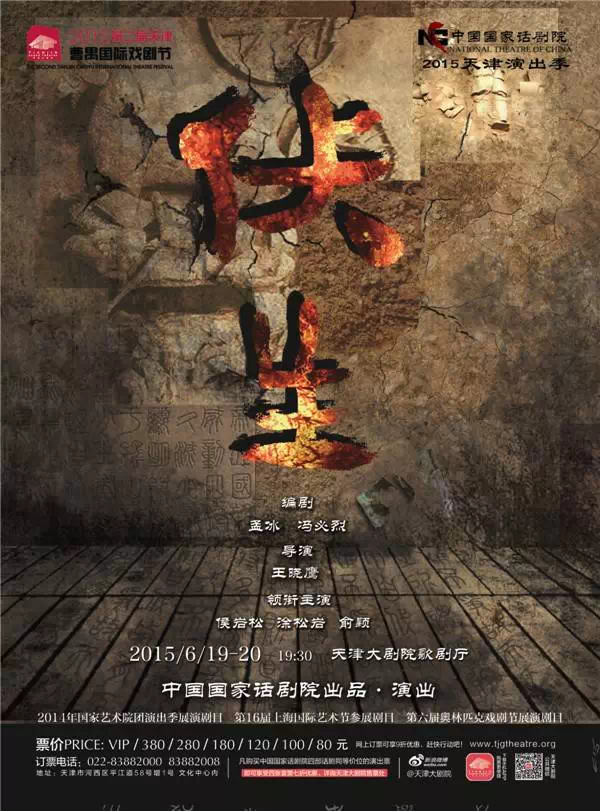

作為2015年第二屆天津曹禺國際戲劇節的重要組成部分,“中國國家話劇院2015天津演出季”包括四部重量級大戲:分別是改編自老舍同名小說、由田沁鑫和安瑩編劇、田沁鑫導演的《四世同堂》;李寶群編劇、查明哲導演的現實主義原創大戲《長夜》;過士行編劇、導演的話劇《暴風雪》;孟冰、馮必烈編劇、王曉鷹導演的歷史劇《伏生》。四部話劇、四個故事、四種風格,卻在精神內涵的某個點上達成了一致:對非常境遇下人物機遇與內心深處世界的探索,對靈魂的追問。這也與天津曹禺國際戲劇節“你好,靈魂”的核心內涵交相呼應。這四部大戲先后登上天津大劇院的舞臺,令天津觀眾大飽眼福。

話劇《伏生》亮相中國國家話劇院2015天津演出季

繼《四世同堂》、《長夜》、《暴風雪》后,由中國國家話劇院出品、演出,孟冰、馮必烈編劇,王曉鷹導演,侯巖松、涂松巖、俞穎、佘南南主演的話劇《伏生》,作為“中國國家話劇院2015天津演出季”劇目于6月19日至20日在天津大劇院歌劇廳上演。

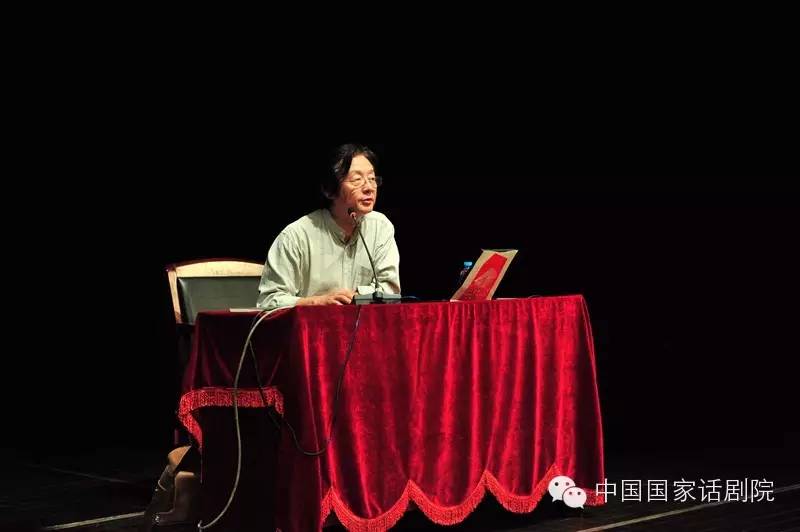

14日下午,中國國家話劇院副院長王曉鷹做客天津大劇院“當代學者大講堂”系列講座,為天津觀眾帶來一場題為“文化擔當,中國意象——話劇《伏生》向藝術高峰沖擊”的講座。在講座中,王曉鷹導演與現場觀眾探討了話劇的藝術特性和價值,并與觀眾分享了話劇《伏生》創作中的點滴及編創這部作品過程中在藝術上的心得。

王曉鷹導演從話劇的獨特魅力開始談起。話劇能給觀眾什么?觀眾希望話劇能給自己什么?王曉鷹導演認為,觀眾可以從話劇中獲得的遠遠不止那些淺顯的娛樂。話劇本身帶有很強的大眾性,但又不是完全的大眾藝術、通俗藝術,而這與話劇藝術的獨特魅力有著很大關系。”迄今為止,話劇藝術已經在世界上存在了2500多年,而在這漫長的歷史中,話劇卻基本上不是靠娛樂發展起來的——話劇在藝術上的發展進步更多還是依靠包含反映人在當下歷史階段的狀態,反映對人的追問之類內涵的作品問世來推動,包括古希臘戲劇即肇始于追問人的命運問題,如《俄狄浦斯王》即是表達人對命運的困惑。這種哲學思考轉化為戲劇化的表達,傳達人類精神生活最新的震蕩與感悟,于是便有了戲劇,這也是2500多年來話劇發展的內在機制與主線。

因此,話劇在娛樂功能之外,還可以讓人體會到強烈的情感與深刻的思想,讓人感悟命運關照靈魂,被一種社會責任感、生命激情所震撼、感召,而這正是話劇藝術的高雅性所在。話劇《伏生》取材于秦代大儒伏生以背誦方式保留《尚書》的歷史故事,劇中將極端的外部沖突最終轉化為人物的內心沖突,最大限度地發揮了戲劇的藝術特長。

講座最后,王曉鷹導演還與現場觀眾熱情互動,回答了觀眾提出的問題。

話劇《伏生》講述了秦時統一天下,伏生通曉儒學精髓,被立為博士,而當尊崇備至的儒學地位淪至廢黜時,伏生竟在“焚書坑儒”中傳奇般地保存下了儒家大成之作《尚書》。

全劇透過伏生與其一家,及其追隨一生“亦敵亦友”的大臣李斯的人物視角,折射生命與文化的宏大命題。同時,創造性地將戲曲動作安插在話劇人物表達中,自成格局。歌隊“功能性演員”在劇中飾演奴隸、兵士等近10個角色,亦為本劇一大亮點。

導演王曉鷹表示,《伏生》雖然是歷史題材,但傳遞的是一種文化態度,文化其實與生命有關,文化要留存需要人的認識并去保護。劇中的伏生把書與生命融為一體時甚至將自己放在了無法解脫的困境中,作為一個文化人和一個父親,他該如何去做,最后他選擇了像螞蟻一樣卑微地活著,這個時候,文化的保護成了一個背景,困境中的人格力量顯現了出來。

編劇孟冰、馮必烈以詩化的語言來訴說這部煎熬靈魂的歷史大戲,優美的詞藻背后是伏生悲壯的一生。由侯巖松、涂松巖分別扮演的伏生和李斯在劇中針鋒相對:伏生保書,李斯焚書;伏生堅守儒學,李斯力撼法家;伏生妻離子散,李斯腦袋分家;李斯的步步為營,最終也無法阻擋伏生的棋勝一招。編劇筆下的人物有血有肉,侯巖松飾演的伏生,以輕松戲謔的方式擔起歷史重擔;它還通過“甩發”、“搶背”等戲曲身段,來表現人物的悲劇性,一個“搶背”仰面朝天,伏生之悲躍然臺上,比幾十句臺詞還有用。精湛的演技,讓劇情更顯得跌宕起伏,峰回路轉。

《伏生》全劇流淌著凝重的歷史感,但又不忘映照當代。悲愴的感慨中道盡了文化與人的關系,在極痛中發出對人生選擇與意義的拷問,震徹心靈。

《伏生》自首演以來一直深受觀眾和專家的好評,先后受邀參加國家藝術院團演出季、第16屆上海國際藝術節、第六屆奧林匹克戲劇節,并作為文化部主辦“大地情深”項目赴多地演出,皆受贊譽。

不久前《伏生》還在廣州參加了第27屆梅花獎的競演。中國國家話劇院演員侯巖松榜上有名,憑借主演《伏生》喜獲梅花獎“一度梅”。

“梅花獎”獲得者侯巖松,曾參演話劇《女仆》、《第十七棵楊樹》、《屋外有花園》、《荒原與人》、《堅守》、《四世同堂》等優秀劇目,在《伏生》演出中,他展現了高超的表演水平,完美地將“伏生”這個角色呈現于觀眾面前。

著名戲劇教育家、導演、中央戲劇學院教授徐曉鐘認為,侯巖松扮演的“伏生”,在表演中用鮮明的帶有技藝性的形體動作來作為“在體驗基礎上的再體現”的“體現”語匯和形式,揭示了人物的心靈。解放軍藝術學院教授王敏認為,侯巖松塑造的伏生可圈可點,他的激情,他的幽默,他的犀利,他的“昏聵”,或醉,或醒,都那樣恰切有度。

中音在線:在線音樂學習門戶

相關內容

- “送歡笑到基層”活動10年歷程2015-6-19

- 將曲藝藝術的種子撒向祖國大江南北2015-6-19

- 首都藝術家赴西藏開展文化交流2015-6-19

- 文藝評論峰會共話藝術與市場的張力2015-6-19

- 閩粵同唱“東山歌冊” 共同傳承非物質文化遺產2015-6-19

- 國際著名鋼琴大師魏漢斯在華落腳2015-6-18

熱點文章

樂器

太平鼓

太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...

名稱:中音在線

名稱:中音在線