當樂曲攀至高潮,指揮倒在了臺上

以色列·伊儂

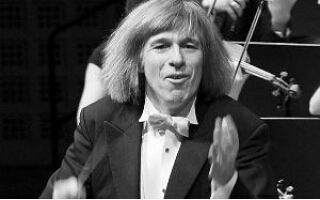

今年1月27日是奧斯維辛集中營解放70周年。作為納粹德國二戰期間修建的規模最大的集中營,奧斯維辛集中營曾導致百萬受害者罹難,包括帕維爾·哈斯、維克多·烏爾曼等一眾猶太作曲家。1月29日(當地時間),曾以復興和傳播這些被害作曲家的音樂為己任的以色列指揮家以色列·伊儂(Israel Yinon),在瑞士盧塞恩KKL大廳指揮一場音樂會時,因心臟病突發倒地猝死,享年59歲。當時,伊儂正在指揮理查·施特勞斯《阿爾卑斯交響曲》,樂曲正攀升至高潮時,伊儂摔倒于指揮臺上。臺下參演的學生樂團來自盧塞恩應用科學與藝術學院,他的女友當時正與樂團同臺演出。

致力拯救

損毀于集中營的音樂作品

伊儂1956年1月11日出生于卡法薩巴,他曾就讀于特拉維夫大學和耶路撒冷魯賓音樂學院,師從以色列指揮大師諾姆·謝里夫、門迪·羅丹。

除了對古典音樂傳統曲目做詮釋,伊儂亦耗盡心力拯救、復原和重新詮釋那些湮沒或損毀于納粹集中營的音樂作品。也因其在猶太人音樂上的出色演繹,現代觀眾得以熟知捷克籍猶太裔作曲家帕維爾·哈斯、維克多·烏爾曼,以及猶太血統的德裔捷克作曲家歐文·舒爾霍夫等人的作品。

這些作曲家在職業生涯巔峰期適逢德國納粹上臺。他們中的很多人曾被囚禁于特萊西恩施塔特集中營(位于捷克波希米亞地區北部),這里曾專門關押藝術家,文化生活一度很繁榮,甚至被納粹當局當作模范營。但多數被俘者在1944年10月被集中送往奧斯維辛集中營。遇難后, 哈斯等人的手稿被幸存的難友帶出來,戰后經整理后在歐洲各國上演。伊儂感慨說,“如果沒有第二次世界大戰,新時代的古典音樂聽起來可能會大有不同。”

曾多次來到中國演出

一頭蓬松金發,一件不合身的夾克,伊儂在指揮臺上的動作緊促又滿是勃勃的生機。他常年居住于德國,也在此打響了指揮家的聲名。伊儂曾耗盡心力將烏爾曼作于特萊西恩施塔特集中營且被斷續記錄于紙張殘片的交響作品恢復重建。1993年,37歲的伊儂以烏爾曼交響作品為藍本灌錄發行了首張唱片,贏得“德國評論家錄音獎”,他也是第一個錄制烏爾曼交響曲全集的指揮家。同年,伊儂又以一臺集中展現特萊西恩施塔特集中營被囚作曲家作品的音樂會而名聲大噪。

五年后,伊儂在愛爾蘭韋克斯福德歌劇節首演了哈斯的歌劇《江湖騙子》(The Charlatan),這也是這部歌劇1938年誕生后首度登臺亮相。伊儂根據這部歌劇錄制的唱片后被收錄于英國Decca唱片“頹廢音樂”系列(1930年代德國納粹對某些音樂的稱呼,這些音樂被納粹認為有害或頹廢),曾獲1999年“留聲機大獎”第二名,也被英國老牌古典音樂雜志《留聲機》評為“真正的溫暖和承諾”。

伊儂為那些受德國納粹迫害的猶太音樂家奔走呼號,同時,他也對德國表現主義興趣濃厚。2009年,他曾在倫敦卡多根音樂廳率英國皇家愛樂樂團、德國大提琴演奏家Guido Schiefen首演提羅·梅黛克(1940-2006)的《第一大提琴協奏曲》。然而,他從不會忘記提及那些被納粹迫害的作曲家,就像生于猶太家庭的門德爾松即便皈依基督教,他的音樂也免不了被禁的命運。“極權主義政權擁有的巨大影響力太讓人擔憂了。”伊儂說,“我們必須不斷提醒,才能防止類似的‘人禍’再次發生。”

近些年,伊儂先后與萊比錫布商大廈交響樂團、愛爾蘭國家交響樂團、倫敦皇家愛樂樂團、荷蘭廣播交響樂團、芬蘭皇家愛樂樂團等歐洲主流交響樂團合作,也與立陶宛國家交響樂團、亞美尼亞愛樂樂團等交響樂團均保持著密切合作關系。他來中國演出的次數也不少。去年5月,伊儂曾與北京交響樂團在京合作一臺音樂會,同年11月又攜手德國慕尼黑愛樂單簧管演奏家拉斯洛·庫提,與杭州愛樂樂團合作了一場音樂會。

除了堅持二戰猶太作曲家的研究工作,伊儂一度對自己很少回故鄉開音樂會感到自責。他最近一次在以色列的公開亮相,是2011年12月指揮耶路撒冷交響樂團和以色列鋼琴家米甲·塔爾獻演舒爾霍夫的鋼琴協奏曲。

精品視頻課程推薦

相關內容

- 小提琴家:陸威2015-1-31

- 陳少云:把嗓子憋啞不是麒派2015-1-30

- 李玉剛跨界 《國色天香》做策劃2015-1-30

- 和慧:漂亮的聲音不分國籍2015-1-30

- 陳潔:黑白鍵里的答案 2015-1-29

- 《小螺號》的詞曲作者付林:與流行音樂一同走來2015-1-29

名稱:中音在線

名稱:中音在線