上音啟動中國首部管弦樂手稿典藏計劃

導語: 錢仁平館長介紹《懷舊》手稿。 黃自手稿專柜。郭新洋 攝 從木柜里捧出一個檔案紙袋,用鑷子小心翼翼地抽出一份邊緣殘缺、顏色黑黃的樂譜,錢仁平教授對記者說:“這就是黃自在耶魯大學創作的管弦樂《懷舊》的真跡手稿,是無價之寶啊。”出生于浦東川沙鎮的音樂家黃自,曾赴美國深造,《懷舊》脫稿于1929年,被公認為中國第一部管弦樂作品。可惜,這份80年前問世的樂譜手跡,被歲月摧殘得破舊不堪。錢仁平嘆了一口氣說:“再不好好整理保存,我們會有愧于作曲

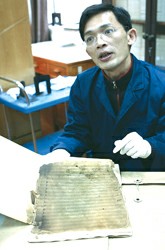

錢仁平館長介紹《懷舊》手稿。

黃自手稿專柜。郭新洋 攝

從木柜里捧出一個檔案紙袋,用鑷子小心翼翼地抽出一份邊緣殘缺、顏色黑黃的樂譜,錢仁平教授對記者說:“這就是黃自在耶魯大學創作的管弦樂《懷舊》的真跡手稿,是無價之寶啊。”出生于浦東川沙鎮的音樂家黃自,曾赴美國深造,《懷舊》脫稿于1929年,被公認為中國第一部管弦樂作品。可惜,這份80年前問世的樂譜手跡,被歲月摧殘得破舊不堪。錢仁平嘆了一口氣說:“再不好好整理保存,我們會有愧于作曲家,也對不起后人。”

發現珍貴手稿

一年前擔任上音圖書館館長的錢仁平,在清點歷年留存的資料時,發現了許多塵封多年的珍貴樂譜手稿,正處于“藏在深閨無人識”的境地。“上音是我國歷史最久的高等音樂學府,歷來被視為音樂創作重鎮,擁有那么多的樂譜手稿,是前輩留給我們的財富。”

在歐美的許多國家,作曲家完成了作品后,手稿就會被圖書館收藏保存。而且,手稿研究成了一種顯學,從中能探尋出豐富的文化內涵,與現實也有緊密聯系。人們經常在媒體上讀到貝多芬、莫扎特等作曲家的樂譜手稿被發現的新聞,就是因為有大批人在從事音樂手稿整理研究的緣故。錢仁平說:“我國的樂譜寫作開始得比較晚,所以,這些能見證中國作曲家早期創作的手稿,真的是彌足珍貴。”

啟動典藏計劃

記者看到,這部《懷舊》手稿,譜寫于美國出品的樂隊專用譜紙上,依稀能辨別出作曲家的修改痕跡,可以感受到當時的創作心路。在上音的資料檔案里,還有原上海國立音專的創始人蕭友梅以及一些前輩作曲家的樂譜手稿。今年5月,京滬等地紀念小提琴協奏曲《梁祝》問世50周年,而何占豪和陳鋼當年創作《梁祝》的手稿,也靜靜地躺在資料柜里。

錢仁平告訴道:“曾有老音樂家想整理和編撰這些手稿,但當時限于經費、人力等原因,難以為繼。現在,應該是到了讓這些手稿重見天日的時候了。”去年年底,上海音樂學院啟動了這項有關華人作曲家手稿典藏研究的計劃。根據這個計劃,資料室要增加恒溫恒濕的設施,手稿在妥善保存同時,還要制作副本、電子版,供社會大眾觀摩和研究。

同行反響熱烈

作為計劃執行者的錢仁平認為,用電腦寫譜的作曲家們正在告別手稿,許多創作手稿也在流失。于是,他與一些音樂家策劃了一個更為大膽的計劃:把當代作曲家的手稿,也列入收藏保存的范圍。據了解,本市地處淮海路、汾陽路的地塊,將建造上海音樂圖文中心,讓現當代作曲家創作手稿充實館藏內容,不僅是一種文化積淀,對現實和未來都有積極的意義。

一個多月前,他與同事們開始了大規模行動——向全國的同行發出手稿收藏征集信息,想不到馬上獲得廣泛反響,小小的圖書館辦公室每天人流不息、電話不斷,有人送來了重達10多公斤的歌劇總譜手稿,有的還提出捐贈全部作品手稿。

承擔重要責任

錢仁平知道,作曲家們交出手稿,不但是表示支持,也意味著信任,所以更感到了承擔的責任。這段時間,他樂此不疲地把全部時間和精力都撲在聯絡、洽談收藏工作中,在博客上,他對自己近來的狀態自嘲為“我為手稿狂”。

記者昨天在上音圖書館看到,全國九大音樂學院以及北京、香港、南京等地70多位作曲家的150多部手稿已被裝進專門制作的收藏盒,而被視為“無價之寶”的早期樂譜手稿,開始了整理和修復。明天,錢仁平又要到成都、廣州、福州等地,接受20多位作曲家的手稿捐贈。他代表上音與國家圖書館洽談的手稿展演活動、與期刊合作的作曲家手稿專題介紹等,籌備工作也已經啟動……

本報記者 楊建國

相關內容

- 音樂課變“音樂會” 巴蜀小學以演代評2014-12-3

- 廣東省第六屆群眾音樂舞蹈花會在肇慶決賽2014-12-3

- 海口一中舉行“心懷感恩·與愛同行”愛心音樂會2014-12-3

- 徐晶晶感恩獨唱 音樂旅程華麗啟航2014-12-3

- 趙季平專場音樂會明晚鄭州奏響2014-12-2

- 兩岸專家在福州研討音樂學術現狀2014-12-2

熱點文章

熱門標簽

名稱:中音在線

名稱:中音在線