沈音民族聲樂30年 天籟歌者的搖籃

《白毛女》唱出人民要當家做主、《南泥灣》放歌風景旖旎、《咱們工人有力量》高唱建設凱歌……這些膾炙人口的民族歌曲成為一代代人不朽的記憶。由沈陽音樂學院、沈陽日報報業集團主辦的首屆全國專業音樂院校民族聲樂藝術交流展,將這些充滿記憶的旋律再次奏響。此次交流展將扎根沈陽,兩年一屆,將聲樂藝術內涵精華的繁枝茂葉伸向祖國大地。1985年,全國第一個民族聲樂系在沈音建立,從此民族聲樂系在祖國遍地開花。昨日,沈陽晚報、沈陽網記者對話沈陽音樂學院音樂舞蹈研究所所長胡天虹,他表示沈音堪稱民族聲樂發展和教育的孵化器,“民族聲樂是根植在人民群眾中的,是走到哪群眾就能唱到哪的真實心聲。”

抗戰時期

作曲家是寫、演、唱“全能手”

為紀念反法西斯戰爭暨中國抗戰勝利70周年,抗日戰爭題材經典聲樂作品音樂會將在此次交流展期間唱響,《大刀進行曲》、《南泥灣》、《團結就是力量》等膾炙人口的旋律會在沈城上空飄揚。1938年,延安魯迅藝術學院成立(以下簡稱延安魯藝),冼星海、馬可、呂驥、麥新等革命音樂家們創作出大量深入人心的歌曲。胡天虹表示抗戰時期的作詞作曲家們都是“全能手”,“可以說撂下耙子就是掃帚,比如《夫妻識字》的表演者李波王大化,他們既搞創作又表演。當時很多藝術家們演完父親演路人,還兼配樂,晚上回家還寫宣傳稿,再創作歌曲。很多人都知道冼星海、馬可是作曲家,其實當時他們也唱歌的。”抗戰時期的音樂創作者們游走在各地部隊間,全國各地的民間曲調成為他們豐富的創作素材,冀魯民歌《解放區的天》、陜北民歌《南泥灣》等頗具地方特色的作品接連問世,激發了中國人民抗戰的全部熱情。

建國前后

出國訪問國外獲獎堪稱龍頭

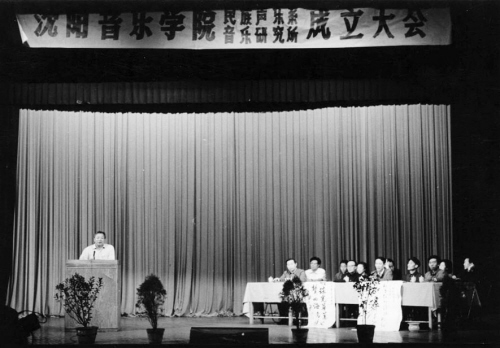

從抗戰時期到建國前后,民族音樂無時無刻不作為各階層人民表達內心深處的最強音。抗戰勝利后,延安魯藝開赴東北解放區,在建國前后經歷了“東北魯藝四團”和“東北魯迅文藝學院”兩個時期。胡天虹表示當時的東北魯藝(沈音前身)一下從專業院校變成演出院團了,下連隊演出受到官兵將士的熱情歡迎,“當時演出團體的學生和老師走哪都是明星,部隊里沒有一個人是不認識的。”1948年東北解放后,緊接著新中國成立,東北魯藝四團落地沈陽又恢復辦學和招生,成為東北魯藝學院。50年代,魯藝組織部分學生干部長期輪流深入沈陽機床(000410,股吧)一廠、三廠等體驗生活,發展文藝工作,“當時說歌劇誰知道唱的啥啊,但我們學生一張口,工人們就稱贊,"這是咱們家門口的歌啊"。我們那時學生都身經百戰,張口就唱,隨便點歌。”胡天虹表示,新中國成立后,沈音對黨的音樂事業貢獻最大,“解放后,北京要成立音樂院團,各地要成立音樂院團,沈音當時就成批成批地往外派人。新中國成立初期,周恩來總理進行國事訪問,沈音派人隨周總理出去訪問演出。當時沈音派代表到世界青年聯歡節比賽,獲得金獎。就全國來講,沈音就是當年音樂界的龍頭,No.1。”

沈音至今

自覺創新繼承昔日輝煌

1958年,東北音樂專科學校正式更名為沈陽音樂學院,曾創作出《我們走在大路上》的著名音樂藝術家、教育家李劫夫擔當校長。魯迅先生曾稱贊,“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的,不是勇士誰敢去吃它呢?”而沈陽音樂學院在民族聲樂創立和教學方面都堪當勇士。胡天虹表示沈音人不僅在民族聲樂上還是音樂研究上都有著藝術上的共識,“心往一處想,勁往一處使。個性化的東西,大家都有實踐,從劉輝院長牽頭民族聲樂系,大家很有凝聚力,藝術上的追求都很一致。”從胡天虹的言語中不難理解到,“自覺”是沈音人獨有的特質,“劉輝作為院長,本來行政事務繁忙,但大家總能在錄音棚看到他的身影,他一直堅持錄制專輯,這就是對音樂藝術探尋的自覺。”胡天虹表示民族聲樂作為土生土上的藝術,藝術性高,思想性好,民歌表演者在實踐中摸索其位置。“它不是舶來品,民族聲樂是沈音對音樂的歷史、實踐、自覺的創新,現當代音樂教育的哪個專業最有價值,應該是民族聲樂,至少是其中之一。”

精品視頻課程推薦

相關內容

- 金華職院實驗劇場 將上演“二胡群英會”2015-5-21

- 中國音樂學院開設高郵民歌課程2015-5-18

- 上海音樂學院管風琴專場音樂會昨日奏響2015-5-15

- 清華附中將在大劇院辦音樂會2015-5-12

- 長征中學更名為浙江音樂學院(籌)附中普高變音樂特色2015-5-12

- 北航原創音樂劇《羅陽》西安首演2015-5-10

名稱:中音在線

名稱:中音在線