西方音樂史:奏鳴曲和奏鳴曲式及其區別與發展

西方音樂史:奏鳴曲和奏鳴曲式及其區別與發展

從18世紀30年代起,在歌劇領域發生巨大變化的同時,歐洲器樂的新風格也得到了迅速的擴展。

巴洛克時期器樂的舞臺仍以教堂和宮廷為中心,但到了前古典時期,普通市民聽眾也像宮廷貴族一樣,成了器樂的主要欣賞者和參與者,他們對各種樂器獨奏或合奏音 樂的興趣越來越濃厚,一位當時的德國作家曾寫道:“器樂曲中充滿著真實情感的河流、生活氣息和別具一格的幻想的飛翔,由名家們以高超的技巧出色地表演,它 顯示了人本身的精神生活,這是任何其他語言都無法轉達的。”在這種新的藝術時尚推動下,初建的公眾音樂廳里舉行各種名目的音樂會,法國序曲(overture)、意大利序曲(sinfonia)從歌劇院經常被搬到音樂廳作為器樂曲單獨演奏,羽管鍵琴獨奏奏鳴曲及小型器樂重奏曲,無論在宮廷還是普通市民家庭中都被十分看重;與此同時,樂器制造也進一步得到發展,尤其是鋼琴(fortepiano)日益顯示出它比古鋼琴的優越,到18世紀末葉羽管鍵琴(harpsichord)、楔槌古鋼琴(clavichord)都逐漸讓位于更現代的鋼琴。種種因素促使更多的作曲家為不同的樂器和器樂體裁進行新風格的創作,積累起了豐富的經驗。新的主調音樂風格,突出顯現在此時期的奏鳴曲等室內樂曲、協奏曲、交響曲中,而奏鳴曲式的樂章結構原則也在這些重要器樂體裁中逐漸成熟。第一節 前古典時期“奏鳴曲”和室內器樂曲的發展

什么是奏鳴曲和奏鳴曲式?奏鳴曲與奏鳴曲式的區別與發展

18世紀中下葉活躍于意、德、奧的一批作曲家,在古典奏鳴曲在其典范模式確立之前,為這種體裁和奏鳴曲式結構的成熟做出了重要的歷史性貢獻。

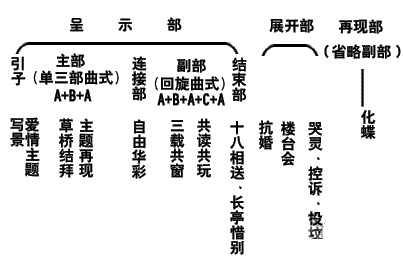

音樂的專業術語中,“奏鳴曲”和“奏鳴曲式”是兩個不同的概念,前者指18世紀逐漸形成的“奏鳴曲”(sonata)體裁,由不同數目的樂章組成·,樂章之間在調性、速度、情緒上形成對比,幾個樂章作為一個整體,彼此存在著內在的邏輯關系;而“奏鳴曲式”(sonata—form)則是指“奏鳴曲”體裁內部所采用的結構曲式,當第一樂章采用時,通常被稱為“奏鳴曲式快板”,其他各樂章也常使用奏鳴曲式或其他曲式。在“交響曲”、“協奏曲”、“四重奏”等器樂形式中,所采用的樂章結構曲式與“奏鳴曲”基本相似。

作 為器樂的一種體裁類型,“奏鳴曲”經過了巴羅克時期的三重奏鳴曲及獨奏奏鳴曲的大量創作實踐,到前古典時期已趨成熟。巴羅克時期的獨奏奏鳴曲多為提琴、長 笛而作,前古典時期的發展則更多地體現在鍵盤樂器(羽管鍵琴或鋼琴)作品中。新時期的作曲家渴望與公眾保持更為密切的聯系,力圖通過器樂表達更多的個人情 感,因此他們非常重視獨奏奏鳴曲,而這同樣是業余愛好者為自己消遣娛樂首選的形式。C.P,E.巴赫、D .斯卡拉第、D·阿爾貝蒂等人的創作成為此時期獨奏奏鳴曲的代表。

卡爾·菲利晉·埃馬努埃爾·巴赫(Cwl Philipp Emanuel Bach,1714-1788)是J.S.巴赫的兒子,1738—1769年在普魯士腓特烈大帝的宮廷里任羽管鍵琴師,因此音樂史上對他有“柏林巴赫”之 稱。他為鍵盤樂器或管弦樂隊所寫的作品,和同期在宮廷任職的作曲家格勞恩(Karl Graun,1704—1757)的歌劇及交響曲、匡茨(Johann Quantz,1697-1773)的長笛曲、本達(Franti-sekBenda,1709-1786)的小提琴奏鳴曲,以及他的哥哥、巴赫的長子威 廉·弗里德曼·巴赫(WilhelmFriedemann Bach,1710-1784)的交響曲作品一起,被視為“北德意志樂派”(Norddeut-sche Schule)風格的代表。這些柏林作曲家的作品,與同時期法國盛行的精致華麗風格不同,情感表達更為強烈直率,力度變化十分頻繁,C.P.E.巴赫本人 和德國“狂飆運動”的幾位詩人都有很深的交往,他的作品里集中體現出與“狂飆運動”精神相連的“情感風格”。

在C,P.E.巴赫的作品中,古鋼琴作品占據重要的位置,共有300多首,其中包括幻想曲、變奏曲、賦格曲,還有200首左右的奏鳴曲。他雖然偏愛楔槌古 鋼琴的音色,但最后20年里創作的鍵盤曲多是為新式鋼琴所作。1740年以前的鍵盤作品受到他父親;J.S.巴赫的影響較多,而獻給普魯士王的鍵盤奏鳴曲 (Wq.48Nol—6,1740-1742)和獻給維騰堡公爵(DukeC.E.Wurttem·berg)的鍵盤奏鳴曲(Wq·49Nol— 6,1742-1744),已經體現出C.P.E.巴赫自己的個性。60年代以后的作品不僅為音樂行家所作,也考慮到音樂愛好者使用的可能性,如6首《易 奏鍵盤奏鳴曲》(Wq.53,1764-1766)及6首《為淑女的奏鳴曲》(Wq·54,1765-1766)都屬此例。

C.P.E.巴赫十分注意研究D.斯卡拉蒂的羽管鍵琴奏鳴曲,但他的奏鳴曲不是單樂章的,而通常以三個樂章為結構,分別以“快—慢—快”的速度排列。頭尾 的兩個樂章常用兩段體的結構,第二部分帶有重復性質的段落,已具備奏鳴曲式的外部特征;慢樂章喜歡采用“通體作曲法,, (dumhkomponiert)。 .

他增加了奏鳴曲這種體裁的戲劇性因素和抒情幻想的氣質,奏鳴曲式主題之間的對比度加強,各樂章間甚至運用遠關系調的并置手法。如在奏鳴曲 (Wq.55n.3,1772-1774)的第一樂章用b小調,而慢樂章用g小調;第一樂章(小快板)開始部分顯示了調性的頻繁轉換(b小調—D大調—b 小調—升f小調—C大調),在G大調和弦上突出重音的進行,與第二樂章的g小調互相呼應。

下例是C.P.E.巴赫的《奏鳴曲》Wq.55,No.3,1—7小節。

1765年的奏鳴曲(Wq.55no.4)慢樂章以一個抒情感傷的旋律貫穿,在呈述、裝飾和變化的過程中,突然變換旋律的走向、調性和聲的配置和輕重音的力度,頻繁使用休止、倚音和特性切分音(蘇格蘭切分音),以及整個樂章自由吟誦的氣質,使其具有典型的“情感風格”。

在C.P.E.巴赫的理論性著作《試論鍵盤樂器的正確演奏法》(兩冊分別出版于1753和1762年)里,不僅涉及了當時鍵盤樂器的裝飾音等彈奏技巧,還談到18世紀下半葉對情感表達的自然無拘的審美追求。為了表現不斷變化的情感,他力圖將詩歌的自由格律運用到音樂里,“從整體而言,沒有節奏的即興演奏是非常適合于各種沖突情緒的表達,因為,任何節拍都會使人感到是強制”,而他的鍵盤幻想曲所具有的歌劇宣敘調風格也同樣為此目的。C.P,E.巴赫在自己的協奏曲、交響曲及其他作品中同樣體現出這種“情感風格”。

除去北德的其他作曲家外,意大利、西班牙、奧地利—維也納和英國等地的作曲家也同樣熱衷于寫作奏鳴曲。

意大利作曲家多米尼科·斯卡拉第雖與巴赫、亨德爾同歲,但他在葡萄牙、西班牙宮廷工作期間所創作的500多首羽管鍵琴奏鳴曲,已經顯示出18世紀新的主調音樂風格。這些作品,對探索奏鳴曲樂章內部的結構、挖掘并發揮羽管鍵琴的演奏技巧都做出了貢獻。(參見第四編第五章)

意大利的多米尼科·阿爾貝蒂(Domenico Alberti,1710-1740),這位活躍于威尼斯的作曲家,同樣在早期羽管鍵琴奏鳴曲的創作中做出貢獻。他在奏鳴曲中,左手常以一種不斷反復的分解和弦式的伴奏音型從屬于右手的旋律,整體和聲的節奏變化緩慢,被通稱為“阿爾貝蒂低音”(Alberti Bass),同時期的其他作曲家也喜用這種織體手法。另一位威尼斯人巴爾達薩雷·加盧皮(Baldassare Galuppi,1706-1785)的作品沿用當時流行的“華麗風格”:樂曲短小精致,帶有周期性節奏與明晰的分句,在和弦音上構成旋律線條,并用裝飾音增加其情感表現。他的羽管鍵琴奏鳴曲及長笛奏鳴曲都受當時人喜歡,而由于在喜歌劇創作領域的成就,加盧皮曾被稱為“18世紀的羅西尼”。

J.S.巴赫最小的兒子約翰,克里斯蒂安·巴赫,后期活躍于英國倫敦,他除去創作了協奏曲、交響曲外,也創作了大量的鍵盤獨奏奏鳴曲和二重、三重奏鳴曲(為小提琴、大提琴或長笛與鍵盤樂器)。

精品視頻課程推薦

相關內容

- 小提琴學習:正確的小提琴讀譜方法2015-11-18

- 小提琴顫音及其演顫技巧教學2015-11-18

- 鋼琴學習:怎樣選購鋼琴2015-11-18

- 鋼琴教師教你克服左右手協調問題2015-11-11

- 鋼琴教學:常用的鋼琴彈奏技巧2015-11-11

- 劉詩昆:孩子學琴問題解答2015-11-9

名稱:中音在線

名稱:中音在線